Geschichte trifft Gegenwart: Kowalczuk und Ramelow reden Tacheles über den Osten

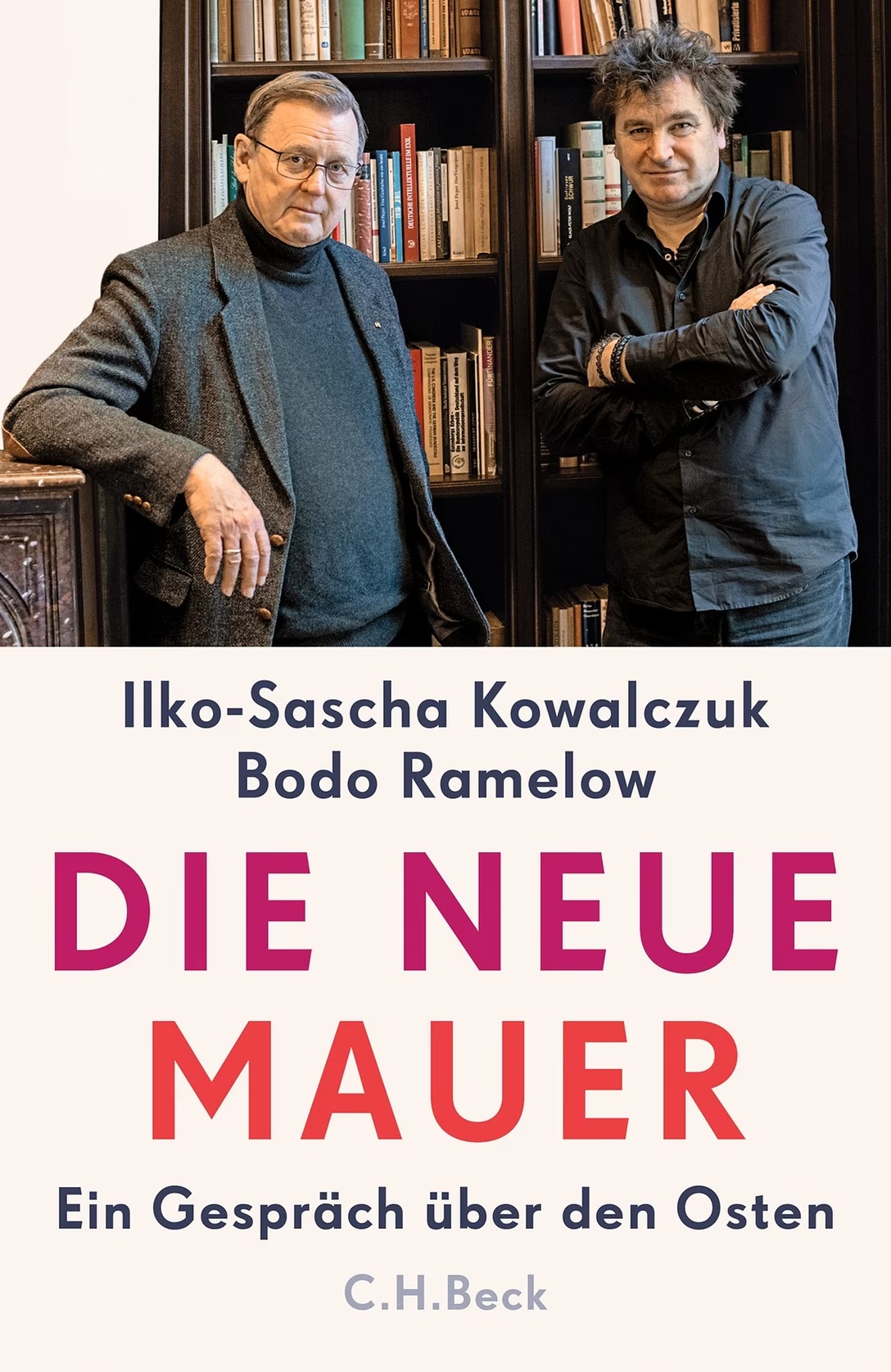

- Unter dem Titel "Die neue Mauer" ist das Gespräch zwischen Kowalczuk und Ramelow als Buch erschienen.

- Spannend sind die Einblicke in Bodo Ramelows Wirken, aber auch neue Einschätzungen etwa zur Rolle der Treuhand.

- Das Gespräch zwischen dem Historiker und dem Politiker ist weniger Streit als persönliche Reflexion über Demokratie, Identität und die Lehren nach 35 Jahren Einheit.

Ein neues Buch reiht sich ein in den Reigen der Veröffentlichungen über den Osten Deutschlands und seine Besonderheiten: "Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten" ist ein intensiver Dialog zwischen dem ostdeutschen Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow, dem westdeutschen Gewerkschaftsfunktionär, der nach der Wende in den Osten ging und in Thüringen von 2014 bis 2024 der erste und einzige linke Ministerpräsident in Deutschland war.

Zur Person: Bodo Ramelow

Bodo Ramelow, geboren 1956 im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck, wurde nach der Wende als Gewerkschaftsfunktionär in den Osten geschickt, von 1990 bis 1999 war er Landesvorsitzender der Gewerkschaft HBV (heute ver.di) in Thüringen, involviert war er in den Arbeitskampf im Kaliwerk Bischofferode. 1999 trat er der PDS bei und wurde im selben Jahr in den Landtag gewählt und Vorsitzender der Fraktion. Von 2014 bis 2024 war er Ministerpräsident in Thüringen.

Zur Person: Sascha Kowalczuk

Ilko-Sascha Kowalczuk, geboren 1967 in Ost-Berlin, wurde von der "FAZ" als "Punk unter den deutschen Historikern" bezeichnet. Vor allem ist er einer der besten Kenner der DDR-Geschichte und auch des Vereinigungsprozesses. Er ist keiner Institution verpflichtet, hat vielbeachtete Sachbücher über die Wende und den Osten geschrieben, zuletzt "Freiheitsschock – eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute" oder eine Biografie über Walter Ulbricht. Mitgewirkt hat er in hochkarätigen Kommissionen, zum Beispiel in der von Angela Merkel eingesetzten Regierungskommission zum 30. Jahrestag von Freiheitsrevolution und Deutscher Einheit.

Was ist neu an der Mauer?

"Der Inhalt ist weniger dramatisch als der Titel", stellt Max Waibel in seiner Rezension für MDR KULTUR fest. Kowalczuk und Ramelow ginge es nicht darum, einmal mehr auf das Trennende zwischen Ost und West hinzuweisen. Vielmehr bilanzierten sie als Zeithistoriker bzw. Politiker, wie Wende und Wiedervereinigung in ihrer Wahrnehmung gelaufen sind, "und wie wir jetzt, 35 Jahre später, in Deutschland dastehen".

"Neu ist allenfalls die Situation, in der die beiden zusammenkommen, gekennzeichnet ist sie durch Putins Krieg gegen die Ukraine, aber auch die Bedrohung durch die Feinde der Demokratie im Innern, die mit dem Erstarken der AfD massiv zugenommen hat". Inwieweit Versäumnisse aus der Zeit von Wende und Wiedervereinigung damit zu tun haben, darüber tauschten sich Kowalczuk und Ramelow mit ihrer jeweiligen Expertise aus:

"Kowalczuk wird ja gern als 'Punk' unter den deutschen Historikern bezeichnet, er ist keiner Institution verpflichtet und hat beachtete Fachbücher über den Osten geschrieben. Zugleich hat er in hochkarätigen Kommissionen mitgearbeitet", merkt Waibel dazu an. Als linker Ministerpräsident einer Minderheitsregierung habe Ramelow in der politischen Praxis einige Stürme in Thüringen hinter sich gebracht.

Ilko-Sascha Kowalczuk wird gerne als "Punk unter den deutschen Historikern" bezeichnet.Bildrechte: MDR / Katrin Schlenstedt

Ilko-Sascha Kowalczuk wird gerne als "Punk unter den deutschen Historikern" bezeichnet.Bildrechte: MDR / Katrin SchlenstedtEs war ja nicht alles schlecht – an der Treuhand?

Gleich im ersten Kapitel des Gesprächsbuches blickten beide auf den "Lieblingsfeind Treuhand", so die "spöttisch-ambivalent" scheinende Überschrift. Doch das Kapitel, in dem es um die Deindustrialisierung im Osten, um Marktbereinigung oder das Aus fürs Kali-Werk im thüringischen Bischofferode geht, birgt aus Sicht von Waibel eine Überraschung. Kowalczuk, der in seinem Buch "Die Übernahme" noch hart mit der Treuhand abgerechnet habe, verweise auf den neuen Stand der Forschung zur Treuhand und plädiere dafür, "dass es vielleicht doch an der Zeit ist, bei aller Kritik, deren Wirken differenzierter zu sehen als bisher: "Das ist ein neuer Ton." Ähnlich sehe das Ramelow, der damals als Gewerkschafter in den Arbeitskampf in Bischofferode involviert war.

1993: Der Protest gegen die Schließung des Kali-Bergwerks in Bischofferode geht bis zum Hungerstreik und wendet sich gegen die Privatisierungspolitik der Treuhand.Bildrechte: picture alliance / ZB | Ralf Hirschberger

1993: Der Protest gegen die Schließung des Kali-Bergwerks in Bischofferode geht bis zum Hungerstreik und wendet sich gegen die Privatisierungspolitik der Treuhand.Bildrechte: picture alliance / ZB | Ralf HirschbergerInteressante Einblicke in Bodo Ramelows Karriere

Spannend sei das Buch an den Stellen, an denen beispielsweise Ramelow einen Blick ins Nähkästchen seiner Gewerkschaftsarbeit kurz nach der Wende oder als Thüringer Ministerpräsident erlaube. Dann werde am ganz konkreten Beispiel deutlich, wie er z.B. versucht habe, die Arbeitsplätze beim Thüringer Konsum zu retten und wie er damit scheiterte.

Kowalczuk wiederum verweise auf eine folgenreiche Fehlwahrnehmung des Westens, dass es sich bei der DDR um die zehntgrößte Industrienation der Welt gehandelt habe: "Ein schwerer Trugschluss, dem ein böses Erwachen folgte."

Neue Ideen für die Demokratie?

Wie das Erleben radikaler Brüche zur Angst vor Veränderung und in eine toxische Stimmung führen kann, auch darüber debattieren beide. Ramelow plädiere dafür, mehr Elemente der direkten Demokratie einzuführen, um Menschen näher an die politischen Entscheidungen heranzubringen. Kowalczuk hat den "Freiheitsschock" der Ostdeutschen nach 1989 bereits eingehend analysiert und immer wieder appelliert, "sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen". Im Gespräch mit Ramelow kommt er Waibel zufolge auch auf eine neue, gemeinsame Verfassung zu sprechen, die das Grundgesetz ablösen sollte. "Eine Debatte darüber würde auch den Menschen im Westen zeigen, dass sich mit der Wiedervereinigung etwas in Ost und West verändert hat", fasst Waibel zusammen.

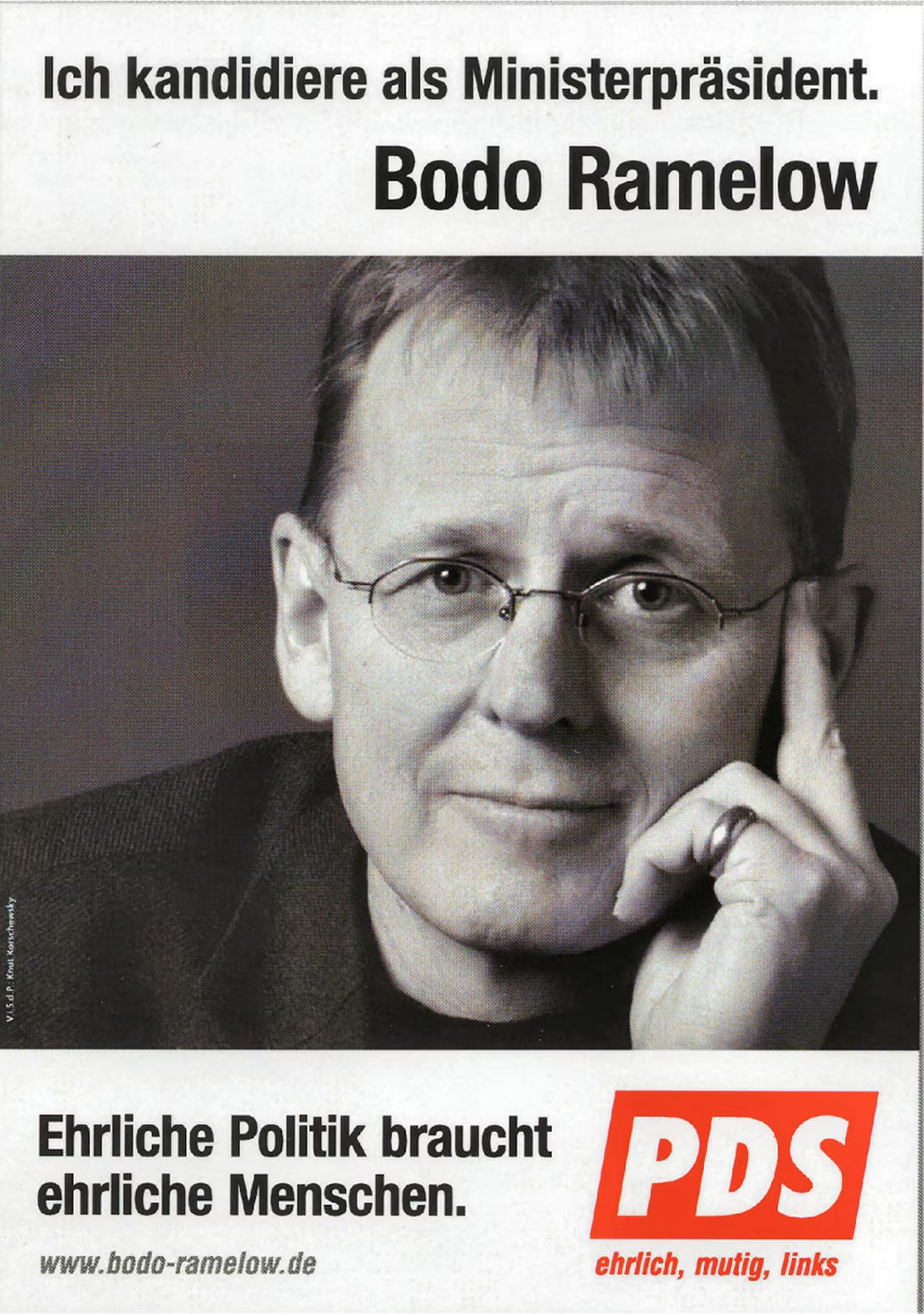

Bodo Ramelow auf einem Wahlplakat der SED-Nachfolgepartei Partei des demokratischen Sozialismus (PDS), die seit 2007 Die Linke heißt.Bildrechte: Die LINKE /Thüringen

Bodo Ramelow auf einem Wahlplakat der SED-Nachfolgepartei Partei des demokratischen Sozialismus (PDS), die seit 2007 Die Linke heißt.Bildrechte: Die LINKE /ThüringenWeitgehend harmonisch, trotzdem spannend

Erstaunlich einträchtig wirke das Gespräch zwischen Kowalczuk und Ramelow, findet Waibel. Streit gebe es nur wenig. Kowalczuk kritisiere einmal, dass die PDS/Die Linke immer einen Vertretungsanspruch für einen "homogenen Osten" reklamiert habe. Die Rede vom kollektivistischen "Wir" habe niemand so gut beherrscht wie Gregor Gysi. Kowalczuk aber bestreite vehement, dass es diesen homogenen Osten gab, "nicht vor und auch nicht nach 1989".

Das Buch "Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten" ist bei C.H. Beck erschienen.Bildrechte: C.H. Beck

Das Buch "Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten" ist bei C.H. Beck erschienen.Bildrechte: C.H. BeckWas das Gesprächsbuch nicht mitliefere, seien Quellen oder der genaue Kontext zu den geschilderten Erlebnissen, betont Waibel in seiner Rezension. Empfehlenswert sei das Buch deswegen besonders "für alle, die mit den Basisdaten zur Geschichten von Wende und Wiedervereinigung vertraut sind". Dann seien die persönlichen Erlebnisse und Einschätzungen spannend und lesenswert, sie lieferten zusätzliche Informationen zu den Sachbüchern, die es zur Ost-West-Debatte schon gibt.

Angaben zum Buch

"Die neue Mauer. Ein Gespräch über den Osten"

Sachbuch von Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow

239 Seiten, gebunden

C.H. Beck-Verlag

ISBN: 978-3-406-83831-6

Quelle: MDR KULTUR (Max Waibel)

Redaktionelle Bearbeitung: op, ks

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke