Osten in den Medien: "Ossi-Wochen" und Negativ-Schlagzeilen

Inhalt des Artikels:

- Jedes Jahr aufs Neue – die "Ossi-Wochen"

- Mehr Berichte nach Bundestagswahlen, weniger vor den Wahlen

- Das Medienbild der 1990er Jahre

- Ostbewusstsein und Ostalgie – die Nullerjahre

- Ab 2015: Rechtsextremismus im Fokus

- Bleibt es bei negativer Berichterstattung?

Nie war der Osten stärker von Rechtsradikalen geprägt als in den letzten vier Jahren – dieses Bild würde sich ergeben, wenn man allein die überregionale Presse-Berichterstattung zur Grundlage nähme. Dabei tauchten in Pressebeiträgen über Ostdeutschland Zuschreibungen, die den Osten als besonders "rechts" markierten, in den 1990er Jahren noch nicht so überproportional häufig auf wie in den Jahrzehnten danach, und nie in einem Ungleichgewicht wie seit 2020.

Die exklusiv für den MDR erstellte Analyse, für die Millionen seit 1990 veröffentlichte Beiträge ausgewertet wurden, belegt, dass in Berichten über Ostdeutschland deutlich häufiger Begriffe rechter Ideologie wie "überfremdet", "PEGIDA", "völkisch", "Lügenpresse" oder "ausländerfeindlich" vorkommen als im gesamtdeutschen Schnitt. Dies liegt auch an der Themenauswahl der gesamtdeutschen Berichterstattung: Ein vergleichsweise großer Teil der Berichterstattung fokussiert auf die Themenkomplexe "Rechtsextremismus", "Machtlosigkeit", "Rückgang und Mangel" sowie "Protest". Zudem zeigt die Analyse, wann über den Osten berichtet wird.

Jedes Jahr aufs Neue – die "Ossi-Wochen"

Demnach folgt die Berichterstattung über Ostdeutschland einer jährlichen Dynamik. Neben aktuellen Ereignissen gibt es eine Woche im Herbst, die besonders hervorsticht. Rund um den 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, erreicht die Berichterstattung ihren Höhepunkt. Im Winter und Frühling hingegen kommen ostdeutsche Themen in den überregionalen Medien unterdurchschnittlich vor.

Auffällig ist auch: Seit 2005 hat die mediale Fokussierung auf Jahrestage stark zugenommen. Die Analyse misst das anhand des Anteils von Artikeln, in denen der Begriff "ostdeutsch" vorkommt. Während in den Jahren 1995 bis 2004 die Berichterstattung rund um den 3. Oktober um 15 Prozent höher lag als im Jahresdurchschnitt, stieg sie auf in den letzten zehn Jahren auf beeindruckende 96 Prozent.

Dadurch verstärke sich die Wahrnehmung, dass Feiertage, besondere Probleme oder Wahlergebnisse notwendige Voraussetzungen für mediale Wahrnehmung seien. Das sagt der Autor Olaf Jacobs, der die Datenanalyse für die Produktionsfirma Hoferichter & Jacobs durchgeführt hat. Solche Muster seien typisch für Marginalisierungserfahrungen.

Durch das offensichtliche Fehlen einer kontinuierlichen differenzierten Thematisierung erfolgt in den letzten Jahren zumindest zu Teilen in den analysierten Medien eher eine Verstärkung und Verstetigung von Mustern als ihre Überwindung.

Mehr Berichte nach Bundestagswahlen, weniger vor den Wahlen

Auch Bundestagswahlen lenken den Blick in den Osten, wie zuletzt im Februar 2025. Interessant ist, dass die mediale Aufmerksamkeit für Ostdeutschland nach der Wahl deutlich zunimmt. Vor Bundestagswahlen ist die Berichterstattung meist durchschnittlich oder geringer als im Jahresdurchschnitt.

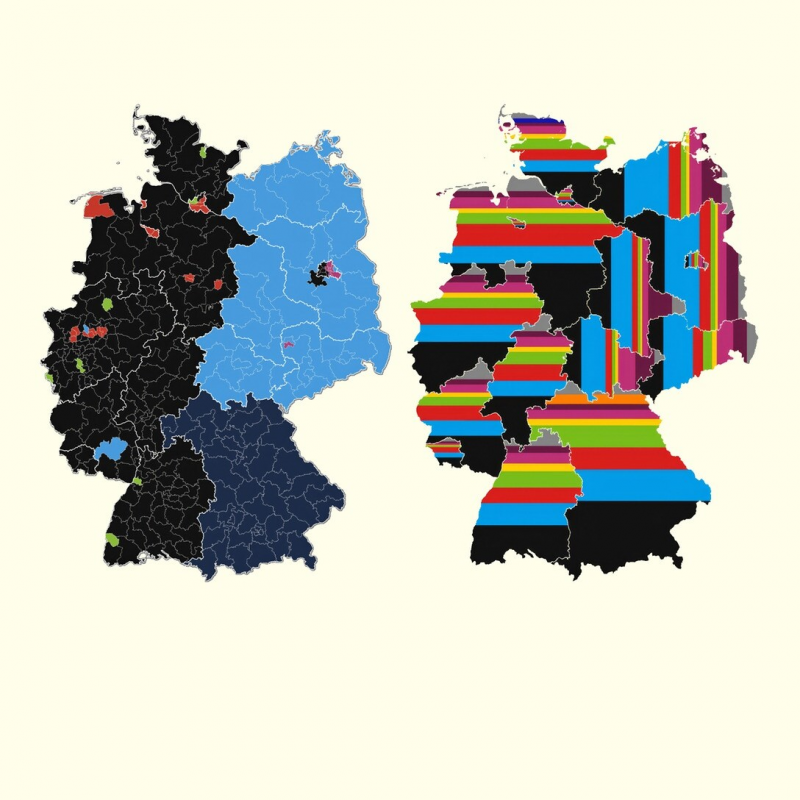

Was ist im Osten los? So lautete der Tenor nach den Bundestagswahlen 2025 mit Blick auf den "blauen Osten". Die linke Karte zeigt die Wahlkreisgewinner nach Zweitstimmen. Die rechte Karte zeigt die Stimmenanteile der Parteien nach Bundesland.Bildrechte: Hoferichter&Jacobs

Was ist im Osten los? So lautete der Tenor nach den Bundestagswahlen 2025 mit Blick auf den "blauen Osten". Die linke Karte zeigt die Wahlkreisgewinner nach Zweitstimmen. Die rechte Karte zeigt die Stimmenanteile der Parteien nach Bundesland.Bildrechte: Hoferichter&JacobsOlaf Jacobs sieht die Konzentration der Berichterstattung auf die Wahlergebnisse kritisch. Es könne dafür sprechen, "dass spezifisch ostdeutsche Themen und Eigenheiten medial nur dann gesehen werden, wenn sie besonders laute oder besonders drastische Formen annehmen und damit quasi unübersehbar werden."

Das Medienbild der 1990er Jahre

Schaut man auf die Veränderungen des Medienbildes seit der Wiedervereinigung, ist überraschend, dass in den Pressebeiträgen der 1990er Jahre noch keine Dominanz rechter Begrifflichkeiten erkennbar ist. Das Medienbild Ostdeutschlands unterscheidet sich in diesem Jahrzehnt insgesamt am wenigsten von der gesamtdeutschen Darstellung. Gleichwohl geben manche Zuschreibungen bereits eine negative Tonalität vor: Lange Schlangen vor den Arbeitsämtern, unzufriedene und protestierende Bürger, aber auch die Angriffe auf Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen 1992.

Die 1990er: Das durch die KI anhand von Presseartikeln zum 3. Oktober 2000 generierte Bild einer Ostdeutschen zeigt eine traurig blickende Person inmitten einer tristen Szenerie.Bildrechte: Hoferichter& Jacobs/ MDR

Die 1990er: Das durch die KI anhand von Presseartikeln zum 3. Oktober 2000 generierte Bild einer Ostdeutschen zeigt eine traurig blickende Person inmitten einer tristen Szenerie.Bildrechte: Hoferichter& Jacobs/ MDRSomit beginnen sich bereits kurz nach der Wiedervereinigung Berichterstattungsmuster über den Osten zu etablieren, die sich in vielen Aspekten bis in die heutige Zeit ziehen. Positive Zuschreibungen sind eher selten, dafür dominieren besonders Begriffe des Verlustes und des Niedergangs. Ostdeutsche werden laut der Medienanalyse überproportional häufig als mahnend, kritisierend und widersprechend wahrgenommen.

Dass sich diese Bilder gehalten und etabliert haben, hängt laut der Politikwissenschaftlerin Rebecca Pates auch damit zusammen, dass viele Westdeutsche – damals wie heute – schlicht und einfach zu wenig über den Osten wissen. Deswegen werde auch in der Berichterstattung häufig auf einfache Klischees zurückgegriffen: "Was man hat, sind die Narrative, und man glaubt den Narrativen, man reproduziert die Narrative."

Ostbewusstsein und Ostalgie – die Nullerjahre

Auch wenn bestimmte Muster sich etablieren, wandelt sich das mediale Bild des Ostens über die Jahrzehnte. Vor allem zu Beginn der 2000er Jahre entsteht eine Art neues "Ostbewusstsein". Menschen aus Ostdeutschland werden prominenter in der gesamtdeutschen Gesellschaft. Junge Autorinnen prägen selbst das Bild der Region, beschreiben das Aufwachsen nach dem Mauerfall.

Rückblick auf die 2000er: Die "KI-Ossi" des Jahres 2010 ist jünger als in den anderen Jahren und macht einen deutlich optimistischeren Eindruck.Bildrechte: Hoferichter& Jacobs/ MDR

Rückblick auf die 2000er: Die "KI-Ossi" des Jahres 2010 ist jünger als in den anderen Jahren und macht einen deutlich optimistischeren Eindruck.Bildrechte: Hoferichter& Jacobs/ MDRAußerdem erreicht die "Ostalgie"-Welle ihren Höhepunkt. Viele Zeitschriften und Fernsehsender springen auf diesen Zug auf und etablieren das Bild des nostalgisch zurückblickenden Ostdeutschen als scheinbares "Lebensgefühl" des Ostens. Beginnend ab 2005 erobert Tokio Hotel aus Magdeburg die Musikwelt – und eine Ostdeutsche wird im selben Jahr Kanzlerin.

Dennoch zeigt die Inhaltsanalyse der Presseartikel in den 2000er Jahren eine Zunahme negativer Charakterisierungen von Ostdeutschen. Themen wie Machtlosigkeit und Zukunftssorgen nehmen einen größeren Raum ein als in den 1990er Jahren. Einerseits stehen zu dieser Zeit Proteste gegen den Sozialabbau und die Hartz-4-Reformen im Fokus, andererseits werden rechte Begriffe dominanter. Besonders die Wörter "Diktatur", "Lügenpresse" und "überfremdet" werden häufiger verwendet.

Ab 2015: Rechtsextremismus im Fokus

Dieses Bild verfestigt sich in den 2010er Jahren. Die Repräsentation Ostdeutschlands in den überregionalen Medien ist ab der Mitte des Jahrzehnts geprägt von der Protestbewegung Pegida, die sich gegen Geflüchtete positioniert und zunehmend radikalisiert. Gleichzeitig feiert die AfD in den ostdeutschen Bundesländern Wahlerfolge, es kommt zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz.

Die 2010er: Der vorsichtige Optimismus der späten Nuller-Jahre ist beim „KI-Ossi“ von 2020 einem eher pessimistischen Gesichtsausdruck gewichen.Bildrechte: Hoferichter& Jacobs/ MDR

Die 2010er: Der vorsichtige Optimismus der späten Nuller-Jahre ist beim „KI-Ossi“ von 2020 einem eher pessimistischen Gesichtsausdruck gewichen.Bildrechte: Hoferichter& Jacobs/ MDRDies spiegeln auch die Ergebnisse der Inhaltsanalyse: Vor allem ab 2015 dominieren besonders Themen wie die Fluchtmigration sowie das Erstarken rechter Gruppierungen und Parteien die gesamtdeutsche Berichterstattung über Ostdeutschland. Auch Wörter, die mit kollektiver Unterrepräsentation und Machtverlust in Verbindung stehen, werden immer häufiger genannt. Positive Beschreibungen kommen weiterhin verhältnismäßig selten vor.

Bleibt es bei negativer Berichterstattung?

Auch für den Zeitraum von 2020 bis heute ergibt die Inhaltsanalyse eine eher einseitige Darstellung der Ostdeutschen. Weiterhin dominieren negative Zuschreibungen, rechte Begrifflichkeiten und Narrative von Machtlosigkeit und Protesten.

Blickt man auf den "KI-Ossi" basierend auf Presseberichten der Jahre 2020 bis 2024, so springt die Protesthaltung ins Auge.Bildrechte: Hoferichter& Jacobs/ MDR

Blickt man auf den "KI-Ossi" basierend auf Presseberichten der Jahre 2020 bis 2024, so springt die Protesthaltung ins Auge.Bildrechte: Hoferichter& Jacobs/ MDRZwar ist kaum zu prognostizieren, ob die Berichterstattungsmuster über Ostdeutschland sich künftig in Themensetzung und Zuschreibungen einmal wieder der gesamtdeutschen annähern könnte. Klar ist jedoch, dass viele überregionale Medien schon seit Jahren versuchen, einseitiger Berichterstattung entgegenzuwirken. Überregionale Zeitungen wie die Süddeutsche oder die FAZ eröffneten in den zurückliegenden Jahren Korrespondenten-Büros in Ostdeutschland, seit 2009 gibt die ZEIT die "ZEIT im Osten" heraus.

Gleichwohl müsse sich auch der Ansatz der Berichterstattung ändern, sagt die in Ostdeutschland geborene, stellvertretende Chefredakteurin des SWR, Marieke Reimann. Es sei wichtig auch außerhalb von Wahlen und Jubiläen mit Ostdeutschen zu sprechen, ihnen zuzuhören und sie auch einzubinden. Denn: "Nur so kann auch ein guter Diskurs gelingen, wo die Diskurshoheit nicht immer nur vom Westen geprägt ist, sondern wo Ostdeutsche mitbestimmen, so dass dann ihre Lebensperspektiven in der Berichterstattung stattfinden können."

Das ist eine aktualisierte Version des Artikels. Der ursprüngliche Artikel erschien am 11. Oktober 2024.

MDR (baz)

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke