ADHS im Wandel: Vom Zappelphilipp zur Erwachsenendiagnose

Romy ist 38, Mutter von drei Jungs – und hat ADHS. Als bei ihrem ältesten Sohn vor vier Jahren die Diagnose gestellt wurde, geriet auch sie ins Blickfeld. "Bram fiel mit drei Jahren in der Kita auf, weil er Gegenstände wie Stühle und Spielzeug durch die Gegend warf", erzählt sie. "Nach einer Untersuchung riet der Arzt mir, mich testen zu lassen, da ich als Kind ebenfalls unkonzentriert und hibbelig war."

Das Ergebnis: Romy hat ADHS. Genau wie der älteste und der mittlere Sohn.

Ein Syndrom mit vielen Gesichtern

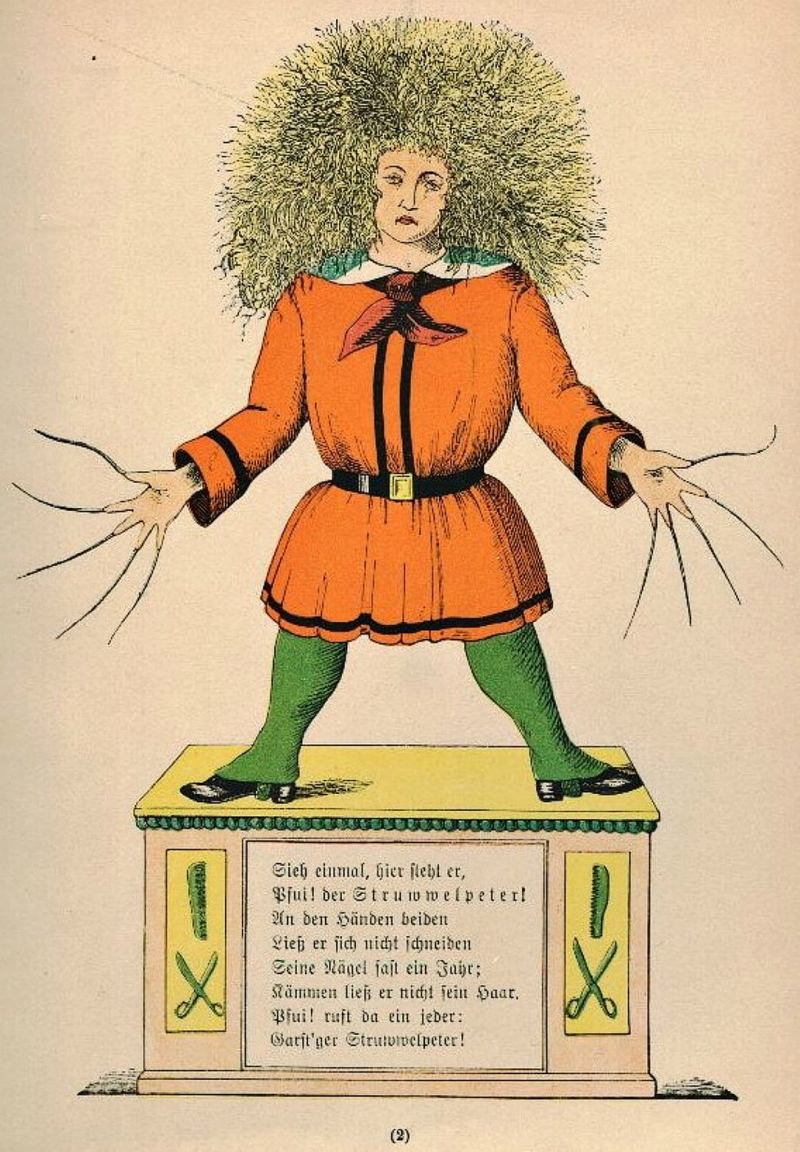

Dass das Aufmerksamkeits-Hyperaktivität-Syndrom vererbbar ist, weiß man seit den späten 1980er Jahren. Bis dahin gilt motorische Unruhe, Impulsivität oder Konzentrationsprobleme als "Kinderkrankheit", die besonders Jungs zugeschrieben wird. Bereits 1845 beschreibt der Frankfurter Arzt und Psychiater Heinrich Hoffmann in seinem Kinderbuch Der Struwwelpeter Figuren, die erstaunlich gut zu heutigen ADHS-Beschreibungen passen: Hans Guck-in-die-Luft, der träumt und ins Wasser fällt. Der unruhige Zappelphilipp, der nicht stillsitzen kann. Und auch Paulinchen, was mit Zündhölzern spielt und verbrennt.

Der Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann. Hier in der bereits 400. Ausgabe von 1917.Bildrechte: Rütten & Loening

Der Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann. Hier in der bereits 400. Ausgabe von 1917.Bildrechte: Rütten & LoeningMütter, Schuld und Diäten

Über Jahrzehnte wechselen die Erklärungen für AD(H)S: In den 1950ern gilt es als Erziehungsproblem – meist werden Mütter verantwortlich gemacht. Später sucht man körperliche Ursachen wie Sauerstoffmangel, Stoffwechselstörungen oder Ernährung. In den 1980ern kommen Phosphat-Diäten auf, und man entdeckt, dass Cola manche Kinder beruhigt.

Daraus entstehen die bis heute zentrale Erkenntnis: Ein Dopaminmangel im Gehirn spielt bei AD(H)S eine entscheidende Rolle und Koffein wirkt bei einem solchen Mangel beruhigend. In dieser Zeit setzt sich auch die Erkenntnis durch: AD(H)S ist genetisch bedingt – eine neurobiologische Störung, kein Erziehungsfehler.

Wenn Frauen sich erst spät erkennen

Bei Frauen zeigt sich AD(H)S oft anders: Statt Hyperaktivität dominieren Unaufmerksamkeit, Sensibilität und Perfektionismus – Symptome, die leicht übersehen werden. Fachärztin Astrid Neuy-Lobkowicz erklärt: "AD(H)S ist eine Spektrumserkrankung und oft unproblematisch, aber über 80 Prozent der Betroffenen haben zusätzliche seelische Erkrankungen und das führt zu enormen Folgen." Viele Frauen maskieren ihre Symptome, was zu Erschöpfung, Depression oder Essstörungen führt. Begleiterkrankungen wie Sucht, Zwangs- und Angststörungen, Tourette, Lernstörungen oder Schlafprobleme sind häufig. Oft wird AD(H)S bei Frauen erst erkannt, wenn die Kinder diagnostiziert werden.

Medikamente: Zwischen Stigma und Erleichterung

So wie bei Romy aus Sachsen. Ihr Sohn Bram hat in der ersten Klasse acht Schulwechsel, muss zweimal die erste Klasse wiederholen und stößt immer wieder auf überforderte Lehrkräfte. Erst seit er medikamentös eingestellt ist, ist der Alltag leichter.

Gerade bei Kindern ist das Thema Mediakamente umstritten, da sie zur gleichen Substanzklasse wie Speed oder Crystal Meth gehören.

Ihre Geschichte beginnt 1932 in den USA, als ein Pharmaunternehmen einen Naseninhalator mit Amphetamin auf den Markt bringt – ursprünglich gegen Schnupfen, später genutzt, um wach und leistungsfähig zu sein. Während des Zweiten Weltkriegs wird Amphetamin an Soldaten verteilt, in Deutschland bekannt als "Pervitin" oder "Panzerschokolade". 1944 entwickelte der Italiener Leandro Panizzon den verwandten Wirkstoff Methylphenidat. Seine Frau Margarita spielte unter Einnahme plötzlich besser Tennis – daher der Name "Ritalin". Heute ist es das bekannteste AD(H)S-Medikament.

AD(H)S und seine positiven Seiten

Ärztin Astrid Neuy-Lobkowitz schreibt nicht nur Bücher über weibliches AD(H)S, sie ist selbst betroffen. Für sie haben neurodiverse Menschen sehr starke Eigenschaften. Zum Beispiel der Hyperfokus. "Wenn Menschen mit AD(H)S etwas interessiert, dann vergessen sie alles drumherum. Wenn sie etwas interessiert oder auf den letzten Drücker machen müssen, dann können sie sich hyperfokussieren. Das kann man sich wie so Saugnäpfe vorstellen, wie ein Flow."

Auch Romy findet viel Gutes ihrem ADHS. Der Hyperfokus hat sie 12 Jahre lang beim Leistungssport gehalten. Und was ist mit ihrem Sohn Bram? Der hat mit vier Jahren Elektrobaukästen aus dem Stehgreif konstruiert und Schaltungen gebaut.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke