Hat Deutschland bald fünf unterschiedliche Strompreiszonen?

Inhalt des Artikels:

- Warum wird eine neue Aufteilung der Strompreiszonen diskutiert?

- Strom im Norden billig, im Süden teuer?

- Je kleiner der Strommarkt, desto besser?

- Nodale Strompreisbildung noch sinnvoller?

Ursprünglich wurde ENTSO-E, das Europäische Netzwerk der Übertragungsnetzbetreiber für Elektrizität, schon 2019 aufgefordert, innerhalb von 15 Monaten einen Bericht vorzulegen, wie sich die Strompreis- oder Stromgebotszonen (englisch "Bidding Zones") innerhalb Europas verändern sollten, um möglichst viel praktischen und finanziellen Nutzen daraus zu ziehen. Mit fünf Jahren Verspätung wurde ein solcher Bericht nun veröffentlicht.

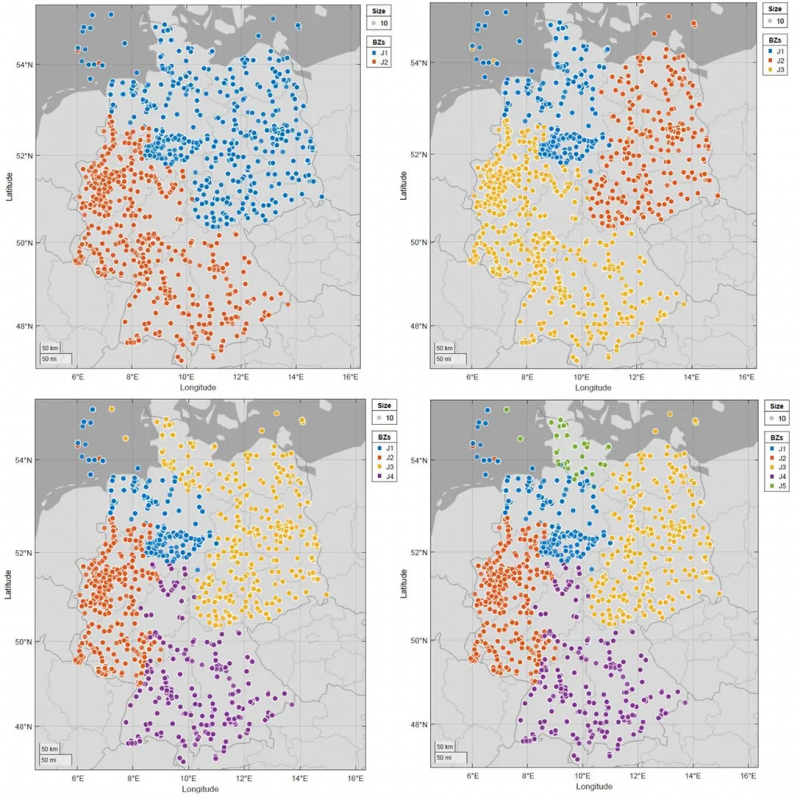

Für Deutschland und Luxemburg, die bislang nur aus einer einzigen großen Strompreiszone bestehen, wurden vier neue Aufteilungen untersucht: in zwei, drei, vier oder sogar fünf kleinere Zonen. Allen Szenarien gemein ist eine relativ deutliche Nord-Süd-Trennung. Innerhalb der ostdeutschen Bundesländer werden bei keinem der Szenarien Unterschiede gemacht, diese Länder liegen bei jeder Aufteilung in derselben Zone.

Die vier Konfigurationen für Deutschland, die im "Bidding Zone Study Report" von ENTSO-E untersucht wurden. Die Punkte in der Abbildung stehen für Knoten im Übertragungsnetz – also Umspannwerke oder Gruppen von Umspannwerken.Bildrechte: ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators)

Die vier Konfigurationen für Deutschland, die im "Bidding Zone Study Report" von ENTSO-E untersucht wurden. Die Punkte in der Abbildung stehen für Knoten im Übertragungsnetz – also Umspannwerke oder Gruppen von Umspannwerken.Bildrechte: ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators)Warum wird eine neue Aufteilung der Strompreiszonen diskutiert?

Der immer größer werdende Anteil von Wind- und Sonnenenergie am Strommix hat zwei deutliche Effekte auf die Produktion. Zum einen zeitliche Schwankungen: Je nach Wetterlage wird mehr oder weniger Strom produziert. Manchmal mehr als überhaupt gebraucht wird, weshalb Anlagen abgeschaltet werden. Manchmal auch deutlich zu wenig (Stichwort Dunkelflaute), wodurch fossile Kraftwerke hinzugeschaltet werden.

Und zum anderen gibt es deutliche regionale Unterschiede. Nicht nur bei der Wetterlage (tendenziell mehr Wind im Norden, aber mehr Sonne im Süden), sondern vor allem auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien. So ist gerade bei Windkraftanlagen die installierte Nettonennleistung pro Fläche im Norden um ein Vielfaches größer als im Süden (Stand Ende April: Schleswig-Holstein 57,5 – Bayern 3,8 Megawatt je 100 Quadratkilometer).

Je nach Wetterlage ist in Teilen Deutschlands erneuerbarer Strom im Überfluss vorhanden. Um das ganze Land zu versorgen, muss er aber über weite Strecken transportiert werden. Das ist mit Überlastungen oder Engpässen in den Übertragungsnetzen verbunden, die wiederum sogenannte Redispatch-Maßnahmen erfordern (zum Beispiel das Herunter- oder Hochfahren von Anlagen oder ganzen Kraftwerken).

Kleinere Strompreiszonen hätten kürzere Übertragungswege zur Folge und vor allem den Vorteil, dass weniger Redispatch-Maßnahmen nötig sind. Die sind teuer und irgendwann vielleicht auch nicht mehr fehlerfrei zu stemmen, wie Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Hertie School in Berlin, befürchtet: "Tatsächlich höre ich immer lautere und immer besorgtere Stimmen von Netzbetreibern, die sagen, wir haben ernsthaft Sorgen, dass wir mit dem Redispatch-Prozess irgendwann nicht mehr hinterherkommen und dass Fehler unterlaufen und Dinge passieren und es dann zu Zwischenfällen kommt im Betrieb."

Strom im Norden billig, im Süden teuer?

Eine andere Folge mehrerer Zonen wären allerdings unterschiedliche Strompreise von Zone zu Zone. Tendenziell wäre Strom im Norden günstiger und im Süden teurer. In der Diskussion darum entstehe deshalb oft der Eindruck, dass es darum gehe, "den einen etwas wegzunehmen und den anderen zu geben, also so etwas wie einen Soli oder den Länderfinanzausgleich", sagt Lion Hirth. Aber genau darum gehe es eben nicht. "Es geht darum, das Stromsystem intelligenter und damit günstiger und sicherer zu machen." Das sei mit höherer Effizienz gemeint, und nicht, "Geld von der einen Ecke Deutschlands in die andere zu schieben", so der Professor.

Wie hoch die Preisunterschiede zwischen den Zonen sein würden, ist unklar. Manche Studien gehen von sechseinhalb bis acht Euro pro Megawattstunde zwischen billigster und teuerster Zone aus. Andere sprechen von bis zu 17 oder 22 Euro. Was man als normaler Verbraucher, der immer in Cent pro Kilowattstunde rechnet, aber wissen sollte: Acht Euro pro Megawattstunde entsprechen 0,8 Cent pro Kilowattstunde. Nur in dieser Größenordnung würden die Unterschiede zwischen teuerster und billigster Zone also liegen. Eine Größenordnung, die schon längst übertroffen wird bei dem, was Endkunden an regional ganz unterschiedlichen Netzentgelten bezahlen. Selbst im Bundesland-Durchschnitt lagen da 2024 die Unterschiede für Haushalts- und Gewerbekunden bei etwa fünf Cent pro Kilowattstunde (also umgerechnet 50 Euro pro Megawattstunde).

"Wenn die Strompreise in Bayern oder Baden-Württemberg um 0,1 Cent pro Kilowattstunde steigen, dann kräht da kein Hahn nach", sagt Energiepolitik-Professor Hirth und meint die normalen Kleinverbraucher. "Aber für die ganz energieintensive Industrie – also Chemie, Alu, Kupfer, Zement, Elektro, Stahl – die verbrauchen so viel Strom, und für die ist der Großhandelspreis so wichtig, dass selbst so kleine Änderungen für die ganz schön schmerzhaft wären."

Industriepolitisch wäre es aus Hirths Sicht deshalb verständlich, solche Branchen vor steigenden Strompreisen zu schützen, zum Beispiel indem man ihnen den Verlust durch den höheren Strompreis am Jahresende einfach ausgleicht. "Das Charmante ist: Durch die Gebotszonenteilung wird so viel Geld frei in Form von gesunkenen Redispatch-Kosten und in Form von sogenannten Engpasserlösen, dass dieses Geld locker verwendet werden könnte, um die Schwerindustrie auf den Status Quo finanziell glattzustellen", sagt Lion Hirth.

Je kleiner der Strommarkt, desto besser?

Im ENTSO-E-Bericht wird berechnet, dass eine Aufteilung von Deutschland (und Luxemburg) in fünf Zonen die effektivste Lösung wäre. Diese neue Konfiguration des Marktes würde laut der Untersuchung in jedem Jahr, das so wie 2025 ist, einen "Marktwohlstand" von 339 Millionen Euro bringen. Allerdings müssten dafür etwa 2,4 Milliarden Euro für die Umstellung aufgebracht werden. Ein Reingewinn wäre also erst nach etwa sieben Jahren erreicht, allerdings könnten von Beginn an Netzstabilität und Effizienz der Stromverteilung steigen.

Dass eine einzige Gebotszone für ganz Deutschland jedenfalls nicht zukunftsfähig ist, glaubt auch Energiepolitik-Professor Hirth, dafür seien die Ambitionen bei Wind- und Solarausbau, Elektrifizierung, Batterien und intelligenten Verbrauchsgeräten zu groß. "Ich vermute, wenn wir als Deutschland an einer einheitlichen Gebotszone festhalten, dann wird das dazu führen, dass wir nicht nur den Strommarkt stückweise immer weiter rückabwickeln werden, sondern auch sehr viel länger an Großkraftwerken festhalten werden müssen, den Batterieausbau abbremsen müssen und auch den Elektroauto- und erneuerbaren Energiezubau in vielen Regionen ausbremsen werden müssen. Und das wäre ziemlich bitter aus meiner Sicht."

Nodale Strompreisbildung noch sinnvoller?

Nur eine Zone für ganz Deutschland ist Hirth und anderen Wissenschaftlern nach zu groß und unflexibel. Allerdings geht ihnen die Aufteilung in fünf Zonen letztendlich noch gar nicht weit genug. Eine noch viel kleinteiligere sogenannte nodale Strompreisbildung (also unterschiedliche Preise von Knotenpunkt zu Knotenpunkt) wäre demnach noch besser. In Ländern Nord- und Südamerikas, Asiens und Ozeaniens ist sie längst etabliert.

"International gibt es eben diese Erfahrung mit Local Marginal Pricing, oft als Nodal Pricing beschrieben", erklärt Karsten Neuhoff, Leiter der Abteilung Klimapolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professor für Energie- und Klimapolitik an der TU Berlin. "Was brauche ich, damit Endkunden sich beteiligen, ihre Flexibilität einbringen und damit selber profitieren und dem System insgesamt nützen? Und das geht eben mit lokalen Marktplätzen, wo ich vor Ort den Preis sehe, auf den ich reagiere oder mit Hilfe meines Stromvertriebs reagieren kann. Und dann können wir eben die internationale Erfahrung von Nodal Pricing nutzen und es adaptieren für unser Stromsystem in Deutschland und in Europa."

Sobald ein Land auf nodale Preise umgestiegen sei, sei es nie wieder davon weggegangen, sagt Neuhoff, weil es immer als effizient und sicher im Betrieb eingeschätzt worden sei und auch sehr pragmatisch umgesetzt werden könne. "Insofern ist es meiner Einschätzung nach unerlässlich, dass wir auch diese Option jetzt im öffentlichen Diskurs, im deutschen Diskurs und im europäischen Diskurs angemessen berücksichtigen."

Links/Studien

- ENTSO-E-Studie "Bidding Zone Review of the 2025 Target Year" als PDF

- Expertengespräch "Strommarkt: In wie viele Preiszonen sollte Deutschland geteilt werden?" auf dem Youtube-Kanal vom Science Media Center Germany

mit SMC

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke