Intelligente Warnweste: Wie ein Schulterklopfen Leben retten kann

In der Lagerhalle eines Logistik-Unternehmens ist viel los: Unentwegt öffnen und schließen sich die großen Tore der Warenannahme, Transportfahrzeuge rollen die Gänge entlang, die Angestellten bewegen Kisten und Kartons, sortieren Waren und stellen Sendungen zusammen. Und Gabelstapler wuchten Paletten in die Regale.

Dabei werden die Mitarbeitenden mit unzähligen Reizen konfrontiert: Umgebungsgeräusche, Warnsignale und auch Lichtimpulse. Und dann, nur ein bisschen zu schnell mit dem Gabelstapler die Kurve genommen oder einen Schritt zu weit nach hinten gegangen – und es kommt zum Unfall.

Fokussierung: Gut für die Arbeit, schlecht für den Arbeitsschutz

Dabei sind die Mitarbeitenden aber keinesfalls unachtsam, wie man vielleicht vermuten könnte. Im Gegenteil: Gerade, weil sie sich stark auf ihre Aufgabe konzentrieren, blenden sie all die Geräusche und visuellen Reize ihrer Umgebung oft aus, vor allem, wenn diese immer wieder in ihrem Arbeitsablauf vorkommen – der sogenannte Cocktail-Party-Effekt.

"Die Mitarbeiter sind konzentriert auf ihre Aufgabe, aber nicht auf die Gefahr", erklärt Forschungleiter Michael Kuhl.Bildrechte: MDR/Tobias Thiergen

"Die Mitarbeiter sind konzentriert auf ihre Aufgabe, aber nicht auf die Gefahr", erklärt Forschungleiter Michael Kuhl.Bildrechte: MDR/Tobias Thiergen"Also der Mensch ist per se darauf getrimmt, Informationen, die für ihn nicht wichtig sind, rauszunehmen. Sonst würden wir tatsächlich verrückt werden", sagt Michael Kuhl, Professor für Systemelektronik an der Hochschule Mittweida und Leiter des Forschungsprojekts "Protect". "Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir auch keine Informationsflut haben. Aber genau hier ist das schadhaft."

Wer etwa im Großraumbüro arbeitet, kennt das: Wären wir nicht fähig, das ständige Telefonklingeln, Mausklicken und Tastaturklackern oder die Gespräche der Kollegen um uns herum auszublenden, könnten wir uns nie auf unsere eigentliche Aufgabe konzentrieren. Stattdessen also: Fokussierung und eine Art Tunnelblick – das ist gut für die Arbeit, aber schlecht für den Arbeitsschutz.

"Wenn wir die Informationen, die Warnungen herausnehmen aus unserem Umfeld, weil wir uns konzentrieren, dann habe ich ein Problem, weil dann gefährliche Situationen entstehen", erklärt Kuhl. Und so kommt es trotz visueller und akustischer Warnsysteme immer wieder zu Unfällen. Einige enden mit schweren Verletzungen, Behinderungen oder gar tödlich.

Deshalb forscht die Hochschule Mittweida im Projekt "Protect" an der Entwicklung einer intelligenten Warnweste mit sogenanntem vibrotaktilem Feedback.

Warum bisherige Warnsysteme versagen

Um die Mitarbeitenden effektiv zu warnen, muss man erst einmal wissen, wo genau sich im laufenden Betrieb die möglichen Gefahrenquellen, aber auch die gefährdeten Personen befinden.

Bisherige Warnsysteme nutzen dafür meist nur eine Möglichkeit zur Objekterkennung, also entweder Kameras, Ultraschall oder Radar. Das Problem: Radarsysteme erkennen häufig keine Objekte, die elektrisch nichtleitend sind, also etwa Holz oder Trockenbauwände. Ultraschall ist wiederum nicht in der Lage, Objekte mit abgewinkelten oder weichen Oberflächen, wie etwa Schaumstoff, wahrzunehmen. Und Kameras tun sich schwer mit transparenten und glänzenden Oberflächen.

Deshalb wird die Erkennungsschwelle oft sehr sensibel eingestellt. Das bedeutet aber auch, dass immer dann gewarnt wird, sobald der Sensor überhaupt ein Signal erhält. "Und das führt dazu, dass der Mitarbeiter dann genervt ist und sagt: Nein, ich habe so viele Fehlalarme, eigentlich will ich das abschalten, ich brauche das nicht", sagt Kuhl. "Zu viel des Guten ist da eben auch manchmal schlecht."

Drei Sensorik-Systeme in einem vereint

Ein typischer Anwendungsfall: Droht ein Zusammenstoß zwischen dem Gabelstapler und dem Lagerarbeiter, gibt die Warnweste einen vibrotaktilen Impuls im Nieren- und Schulterbereich des Mitarbeitenden.Bildrechte: MDR/TU Chemnitz/PSP/Maximilian Putz

Ein typischer Anwendungsfall: Droht ein Zusammenstoß zwischen dem Gabelstapler und dem Lagerarbeiter, gibt die Warnweste einen vibrotaktilen Impuls im Nieren- und Schulterbereich des Mitarbeitenden.Bildrechte: MDR/TU Chemnitz/PSP/Maximilian PutzDie neu entwickelte Warnweste hingegen ist mit allen drei Sensorik-Systemen ausgestattet: Ultraschall, Radar und einer sogenannten Time-of-Flight-Kamera. Jedes der Systeme kann bestimmte Oberflächen, Materialien und Hindernisse wahrnehmen und darauf reagieren. Hinzu kommt noch eine Art Indoor-Navigationssystem für die Lagerhalle, erklärt Kuhl. "Das detektiert: Wo ist eine Person und in welche Richtung bewegt sie sich? Und wo ist ein Fahrzeug und in welche Richtung bewegt sich das Fahrzeug?"

Eine gemeinsame Datenauswertung hilft dabei, die Objekte sicher zu erkennen, deren mögliche Wege vorauszuberechnen und daraus dann ein Gefahrenpotential abzuleiten. Ist ein Zusammenstoß zu erwarten, kommt es zur Warnung. Und auch nur dann. Denn wichtig ist, nicht ständig alle Personen im Lagerbetrieb zu warnen, sondern nur diejenigen, die tatsächlich von einer unmittelbaren Gefahrensituationen betroffen sind. Doch wie?

Berührungen – effektiver als jede Warnleuchte oder Hupe

Herkömmliche Warnsysteme setzen dabei vor allem auf Licht und Ton. Doch in lauten, komplexen Umgebungen reicht das nicht – die Unfall-Statistiken machen es deutlich. Aber worauf reagieren Menschen stärker als auf blinkende Lichter und schrille Piep-Signale, dröhnendes Hupen oder alarmierende Rufe? Genau, auf Berührungen!

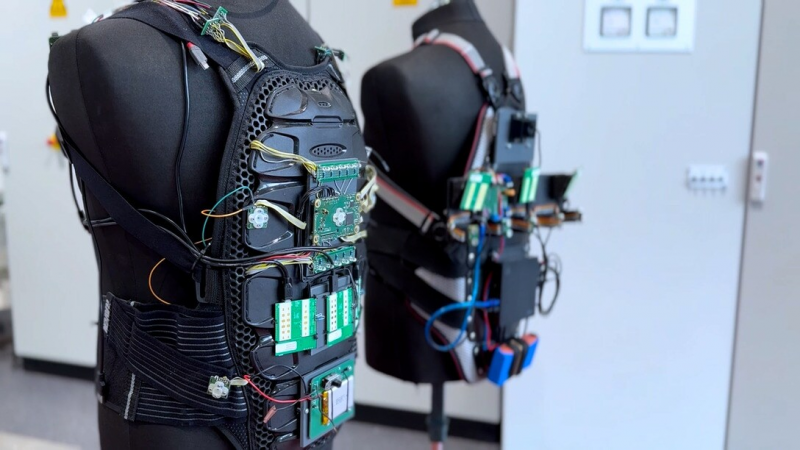

Das Entwicklerteam arbeit derzeit daran, die Sensoren, Controller und Akkus der Warnweste so effizient und robust wie möglich und dabei so klein und leicht wie nötig zu gestalten.Bildrechte: MDR/Tobias Thiergen

Das Entwicklerteam arbeit derzeit daran, die Sensoren, Controller und Akkus der Warnweste so effizient und robust wie möglich und dabei so klein und leicht wie nötig zu gestalten.Bildrechte: MDR/Tobias ThiergenDafür sind die drei Sensorik-Systeme in der entwickelten Weste mit mehreren kleinen Motoren verbunden. Nehmen sie einen Impuls wahr, vibrieren sie. Aber nicht irgendwo. Die Weste gibt die vibrotaktilen Impulse im Nieren- und Schulterbereich – und dem können wir uns nur schwer entziehen. Denn evolutionär bedingt, werden Berührungen als "Angriff" gefühlt. "Genau diesen Effekt nutzen wir aus. Wir warnen also, indem wir so eine Art Schulterklopfen machen", so der Professor für Systemelektronik.

Das Ganze funktioniert richtungsorientiert. "Die Idee ist: Der Sensor sagt mir, aus welcher Richtung die Gefahr kommt – von links, von rechts, von hinten – und auf dieser Stelle wird auch das Signal ausgegeben." Intuitiv drehen sich die Personen dann in die entscheidende Richtung und können reagieren. "Früher war es eine Gefahrenabwehr: der Säbelzahntiger kommt von hinten und spätestens, wenn er die Kralle an meiner Schulter dran hat, drehe ich mich um und habe also auch diesen notwendigen Schreck-Moment im positiven Sinne."

500 Gramm Sicherheit

Für die Entwicklung und Umsetzung der verschiedenen Anwendungen kooperiert die Hochschule mit der TU Chemnitz und vier Dienstleistern aus dem Bereich Hard- und Softwareentwicklung, Elektronik-Produktion sowie dem Gabelstapler-Handel in der Region.

Forschungsleiter Michael Kuhl (links) und Projektmitarbeiter Finn Hölzel (rechts) stehen neben dem aktuellen Prototypen der entwickelten Warnweste.Bildrechte: MDR/Tobias Thiergen

Forschungsleiter Michael Kuhl (links) und Projektmitarbeiter Finn Hölzel (rechts) stehen neben dem aktuellen Prototypen der entwickelten Warnweste.Bildrechte: MDR/Tobias ThiergenDie größte Herausforderung für das Entwicklerteam ist derzeit die Miniaturisierung des Gesamtsystems. Es geht also darum, die verbauten Teile so effizient und robust wie möglich und dabei so klein und leicht wie nötig zu gestalten. Schließlich soll die Arbeitsschutzkleidung angenehm zu tragen sein und die Mitarbeitenden nicht in ihren Bewegungsabläufen beeinträchtigen. "500 Gramm wären sehr schick. Ein Kilogramm wäre vielleicht auch noch akzeptabel", prognostiziert Kuhl.

"Auch der Energieverbrauch ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, man will ja keine großen Akkus mit sich rumschleppen", so Kuhl. "Zum Schluss soll das System 24/7 laufen und eine Weste zumindest mit einer Akkuladung eine komplette Schicht durchstehen." Außerdem muss das System abnehmbar sein, um die Weste auch mal waschen zu können.

Das Forschungsprojekt läuft noch bis August 2026. In zwei bis drei Jahren, so hofft Michael Kuhl, ist die Weste dann als Komplettpaket marktfähig.

Unfallschutz ja, Überwachung nein

Entscheidend für den künftigen Erfolg einer solchen Entwicklung sind aber auch die Träger der Warnwesten selbst – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Solche Systeme müssen von den Mitarbeitern akzeptiert werden. Sie müssen das wollen und als Mehrwert erkennen. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun", betont Kuhl. Ein permanentes Monitoring der Mitarbeitenden durch das System ist deshalb absolut tabu.

"Wir dürfen natürlich nicht schauen, wo geht der Mitarbeiter da lang und was genau tut er da gerade? Geht der zeitiger in die Mittagspause oder ständig eine Zigarette rauchen? Sondern es werden tatsächlich nur die Signale herausgenommen, die die Gefahr markieren, also die Position und die Richtung, aber nicht die Zuordnung zu einer bestimmten Person. Und das ist auch ganz wichtig für die Akzeptanz", so Kuhl.

Links/Studien

Forschungsprojekt "Protect" der Hochschule Mittweida

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: Arbeitsunfallgeschehen 2023 (DGUV, 2024)

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke