E-Collecting: Eine Vitaminspritze für Italiens Demokratie

Wer in Italien eine Volksinitiative oder ein Gesetzesreferendum auf den Weg bringen wollte, brauchte lange nicht nur eine starke Organisation im Rücken, sondern auch ein volles Portemonnaie.

«Jede einzelne Unterschrift musste von einem Notar beglaubigt und amtlich zertifiziert werden», erinnert sich Riccardo Fraccaro. Der 44 Jahre alte Jurist aus Trento diente 2018/19 fünfzehn Monate als bislang erster und einziger Minister für direkte Demokratie unter Ministerpräsident Giuseppe Conte.

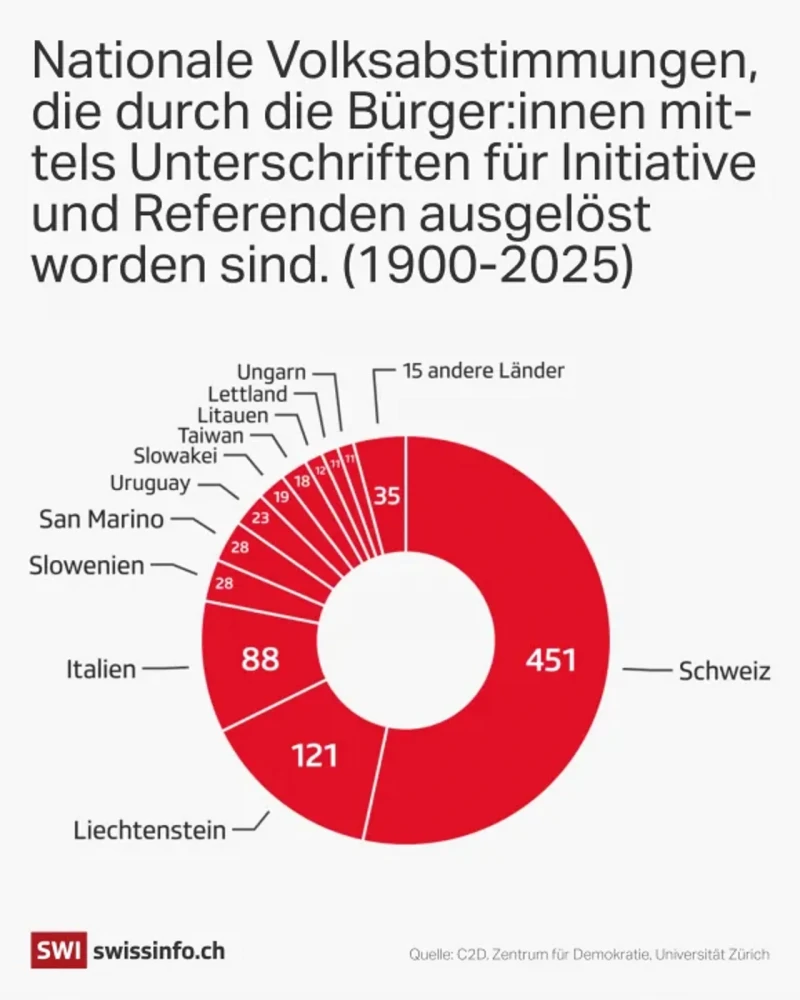

Dabei gehört Italien neben der Schweiz und Liechtenstein zu den fleissigen Nutzern der direkten Demokratie: In den letzten 50 Jahren fanden in unserem südlichen Nachbarland 88 nationale Volksabstimmungen statt, die durch Unterschriftensammlungen herbeigeführt worden waren. Und dies trotz einer Vielzahl an Hürden. Mit Quoren sowohl bei Volksabstimmungen über Gesetze wie auch für Verfassungsänderungen im Parlament sollte die neue demokratische Republik gegen Übernahmeversuche etwa durch die kommunistische Partei abgesichert werden.

Trotzdem erlebt die direkte Demokratie gegenwärtig eine Blütezeit: Seit 2021 sind in Italien über 100 Volksinitiativen und Gesetzesreferenden lanciert worden. Die Legalisierung von Cannabis, die Einführung direkter Präsidentschaftswahlen, die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder die Entkriminalisierung der Prostitution sind nur einige von vielen Beispielen.

Laut Lorenzo Cabulliese, dem Leiter des Turiner Demokratie-Think-Tanks «Gaetano Salemini», haben drei Beschlüsse zu dieser Dynamik beigetragen: Im Jahr 2019 massregelte der UNO-Menschenrechtsausschuss Italien wegen seiner bürokratischen Hürden bei den Volksrechten; 2021 beschloss das Parlament die Einführung des E-Collecting, und 2024 eröffnete die Regierung in Rom eine kostenlose staatliche Plattform für Unterschriftensammlungen. «Damit hat nun jede und jeder Stimmberechtigte Zugriff auf diese grundlegenden Rechte der Mitbestimmung.»

«Bei der Volksabstimmung über die Abschaffung der Monarchie nahmen 1946 fast 90 Prozent der Stimmberechtigten teil», sagt Oskar Peterlini, Verfassungsrechtslehrer an der Freien Universität Bozen. Später wurde die Gültigkeit von Volksabstimmungen an die Bedingung geknüpft, dass nicht nur eine Mehrheit dem Anliegen zustimmt, sondern sich auch mindestens 50 Prozent der Stimmberechtigten daran beteiligen. Peterlini meint dazu: «Heute nutzen die Gegner einer Vorlage dies aus – durch Boykottaufrufe und demonstrative Nicht-Beteiligung.»

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke