Was das Völkerrecht zu Gebietsabtretungen sagt

Es werde wohl einen "Tausch von Gebieten" zwischen Russland und der Ukraine geben, sagte US-Präsident Trump mit Blick auf sein Treffen mit Putin. Könnte die Ukraine dazu gezwungen werden? Das Völkerrecht hat eine klare Antwort.

Bereits im April dieses Jahres hatte US-Präsident Donald Trump verkündet, dass er sich mit Russland weitgehend über eine Friedensvereinbarung einig sei. Damals hatte der US-Präsident gesagt, die Vereinbarung sehe vor, dass die von Russland annektierte Halbinsel Krim zu Russland gehören solle.

"Eine Entscheidung von Russland und der USA über den Kopf der Ukraine hinweg ist juristisch undenkbar, auch wenn sie politisch immer wahrscheinlicher werden mag", meint Pierre Thielbörger, Professor für Völkerrecht an der Ruhr-Universität Bochum. Ohne Zustimmung der Ukraine könne es eine solche Friedensvereinbarung nicht geben. Das moderne Völkerrecht beruhe auf der "souveränen Gleichheit aller Staaten". Zwei Staaten könnten nicht einfach Verträge zulasten eines dritten machen.

Ein Deal über Gebietsabtretungen der Ukraine ohne deren Zustimmung missachte klar die territoriale Souveränität des Landes, betont Thielbörger. Außerdem würde ein solcher Vertrag zwischen Russland und den USA "seinem Inhalt nach wohl auch gegen das Gewaltverbot verstoßen und wäre wohl auch deshalb völkerrechtswidrig", so der Völkerrechtsexperte.

Besetzte Gebiete gehören völkerrechtlich zur Ukraine

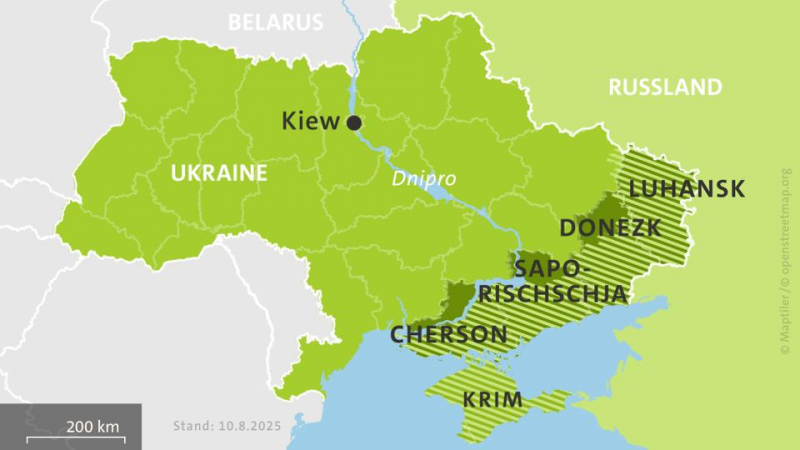

Die Halbinsel Krim und die vier Verwaltungsbezirke Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson gehören völkerrechtlich zur Ukraine. Dass Russland faktisch die Kontrolle über diese Gebiete - oder zumindest Teile davon - ausübt und sie annektiert hat, ändert nichts daran.

2014 gab es auf der Krim und 2022 in der Ost- und Südukraine Abstimmungen über den Beitritt der besetzten Gebiete zu Russland. Für Völkerrechtsexperten gelten diese jedoch als Schein-Abstimmungen. Denn für solche Referenden gibt es klare Vorgaben, damit sie völkerrechtlich anerkannt werden können.

"Es muss zum Beispiel gewährleistet sein, dass die Abstimmenden frei, ohne Zwang und ohne Angst ihre Meinung äußern können", sagt Thielbörger. Das sei 2014 während der andauernden Besatzung der Krim durch Russland ganz sicher nicht der Fall gewesen. Die Abstimmungen in der Ost- und Südukraine fanden im September 2022 außerdem bereits unter den Bedingungen des russischen Angriffskrieges und der russischen Besatzung der Gebiete statt.

Karte der Ukraine und Russlands, hell schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Bisherige Abstimmungen waren völkerrechtswidrig

Erst im Juli 2025 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg festgestellt, dass Russland in den besetzten Gebieten schon in der Zeit zwischen 2014 und 2022 ein "System von Verstößen" gegen die Menschenrechte etabliert hat. Laut EGMR-Urteil gehörten dazu wahllose militärische Angriffe, Hinrichtungen von Zivilisten und ukrainischen Militärangehörigen, Folter und Vertreibung, aber auch die "Unterdrückung der ukrainischen Sprache in den Schulen". Angesichts dieser Lage in den von Russland besetzten Regionen kann man nicht davon ausgehen, dass die Referenden dort völkerrechtsgemäß waren.

Die UN-Generalversammlung hat bereits mehrfach bestätigt, dass die Referenden auf der Krim und in der Ost- und Südukraine illegal gewesen sind. Sie würde an der Zugehörigkeit dieser Gebiete zur Ukraine nichts ändern. Rechtsprofessor Thielbörger weist auch darauf hin, dass 2003 ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen der Ukraine und Russland geschlossen wurde, in dem Russland die Krim als Teil der Ukraine anerkannt habe. 1997 hätten sich die beiden Staaten überdies versprochen, gegenseitig ihre Grenzen zu achten.

Russland beruft sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker

Von Seiten Russlands ist immer wieder zu hören: Die Menschen auf der Krim und in den Ost- und Südgebieten wollten weg von der Ukraine und das sei auch durch ein wichtiges Völkerrechtsprinzip gedeckt, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das Völkerrecht ist aber sehr zurückhaltend bei der Frage, ob das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes ihm auch das Recht gibt, sich durch ein gültiges Referendum vom Mutterland abzuspalten, erklärt Thielbörger.

Grundsätzlich erlaubt das Selbstbestimmungsrecht den Völkern, ihre politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung frei zu bestimmen. Es ist vor allem entstanden, als sich frühere Kolonialstaaten ihre Unabhängigkeit erkämpft haben. Dieses Prinzip muss jedoch immer mit einem anderen Grundsatz des Völkerrechts abgewogen werden, nämlich mit der staatlichen Souveränität über das eigene Staatsgebiet. Beide Prinzipien können in Konflikt geraten, wenn eine Bevölkerungsgruppe sich abspalten will und der Staat etwas dagegen hat.

Abspaltung eines Gebiets hat hohe rechtliche Hürden

Völkerrechtlich müsse man zwischen "innerer" und "äußerer" Selbstbestimmung unterscheiden, so Thielbörger. "Innere" Selbstbestimmung bedeutet: Nationale Minderheiten bekommen innerhalb des Mutterstaates besonderen Schutz, also zum Beispiel Selbstverwaltung oder Schutz ihrer Kultur und Traditionen.

Eine "äußere" Selbstbestimmung, also die Abspaltung vom Mutterstaat, ist hingegen nur unter extremen Umständen möglich. Ein Volk muss systematisch unterdrückt werden und unter schweren Menschenrechtsverletzungen leiden, um sich abspalten zu dürfen. Im Fall der Krim und der Ost- und Südukraine gab es solche schweren Rechtsverletzungen durch die ukrainische Regierung jedoch nicht.

Könnte die Ukraine freiwillig auf die besetzten Gebiete verzichten?

Wie wäre es nun, wenn Trump und Putin einen Deal machen, der die Abtretung der besetzten Gebiete durch die Ukraine vorsieht, und die ukrainische Regierung dem zähneknirschend zustimmt? Wäre dieser Preis für den Frieden völkerrechtlich zulässig? "Grundsätzlich ja", sagt Thielbörger. Die Zustimmung zu einem solchen Friedensabkommen müsste aber "ein rechtmäßiger und vor allem freiwilliger Akt der ukrainischen Regierung" sein. Sie dürfe insbesondere nicht unter Zwang oder Androhung von Gewalt geschehen.

Aus Sicht des Völkerrechtsexperten ist es "höchst fraglich, wie in der momentanen Situation eine zwanglose oder freiwillige Entscheidung der ukrainischen Regierung aussehen könnte". Wie genau die Lage der Ukraine sich entwickeln müsste, damit man völkerrechtlich von freiwilligen Gebietsabtretungen sprechen könnte, ist derzeit nur schwer zu sagen. Die heftigen russischen Luftangriffe auf zivile Ziele in den letzten Monaten und die Drohungen der US-Regierung, Militärhilfen ganz einzustellen, sprechen jedenfalls nicht für eine Entscheidungslage, in der die Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus freien Stücken agieren kann.

Thielbörger weist noch auf einen weiteren Gesichtspunkt hin: Bei Entscheidungen über die territoriale Integrität eines Staates müsse man auch die Rolle der betroffenen Bevölkerung beachten. Im Völkerrecht würden dazu verschiedene Meinungen vertreten. Manche Völkerrechtler meinten, dass beim Verzicht auf Staatsgebiet auch die betroffenen Menschen zustimmen müssten.

Auch die ukrainische Verfassung macht Vorgaben

Wenn das ukrainische Staatsgebiet verändert werden soll, sieht die ukrainische Verfassung ausdrücklich ein Referendum vor, an dem alle wahlberechtigten Ukrainerinnen und Ukrainer teilnehmen können.

Auch müsste für eine Abtretung der von Russland besetzten Gebiete wahrscheinlich die Verfassung selbst geändert werden. Denn in Artikel 133 Absatz 2 wird das Staatsgebiet der Ukraine definiert und die vier Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson werden ausdrücklich aufgezählt. Völkerrechtlich spielt die Rechtslage in der Ukraine zwar keine entscheidende Rolle. Aber politisch dürfte das ukrainische Verfassungsrecht für jede Friedensregelung von Bedeutung sein.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke