Partnerschaft auf dem Prüfstand

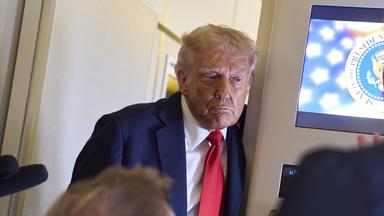

In den USA werden die Geheimdienste zunehmend auf Kurs der Trump-Regierung gebracht. Unliebsames oder zu kritisches Personal muss gehen. Wie sollen die deutschen Behörden damit umgehen?

Der Bundeskanzler fand deutliche Worte für die aktuelle Bedrohung: "Noch nie in der deutschen Nachkriegsgeschichte war die sicherheitspolitische Lage unseres Landes und unseres Kontinents so ernst", sagte Friedrich Merz in der vergangenen Woche in Berlin bei der Amtsübergabe an den neuen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes (BND). "Wir wollen, dass der BND nachrichtendienstlich auf dem allerhöchsten Niveau mitspielt."

Je größer die Herausforderungen werden, umso relevanter wird für Nachrichtendienste die Zusammenarbeit mit Partnerbehörden anderer Staaten. Ohne grenzüberschreitende Kooperation geht heute kaum noch etwas im Spionagegeschäft. Und so ist es wenig verwunderlich, dass der neue BND-Präsident Martin Jäger direkt nach Übernahme der Amtsgeschäfte in dieser Woche ins Flugzeug stieg und in die USA flog. Antrittsbesuch beim wohl wichtigsten Verbündeten.

Neuausrichtung in US-Beziehungen?

Doch genau da beginnt es schon schwierig zu werden: Sind die amerikanischen Dienste wirklich noch der engste Partner der deutschen Sicherheitsbehörden? Oder anders gesagt: Sollten sie es angesichts der neuen Trump-Administration und deren Gebaren künftig noch sein?

Offiziell bemüht man sich von Seiten der deutschen Nachrichtendienste um Beschwichtigung: Trump sei nun schon ein halbes Jahr im Amt, und noch immer arbeite man gut mit den US-Behörden zusammen. So mancher Vertreter der deutschen Sicherheitsbehörden verweist auf die erste Trump-Präsidentschaft. Auch da habe es in der Praxis kaum eine Veränderung in der Zusammenarbeit gegeben. Die Arbeitsebene, so hieß es damals oft, kenne sich lange, es gebe gewachsene Vertrauensverhältnisse und im Kern blicke man ähnlich auf die meisten Themen.

Doch diesmal ist etwas anders: Die neue Trump-Administration hat sich auf die Machtübernahme besser vorbereitet. Nicht nur sind die außen- und sicherheitspolitischen Prioritäten nun offenbar andere. Die Veränderungen und Umwälzungen im Sicherheitsapparat sind schon jetzt tiefgreifender und umfassender als in der ersten Amtszeit.

Personalumbau unter Trump

Nicht nur bei den politischen Posten, etwa bei der Fachaufsicht über die achtzehn US-Geheimdienste, oder an den Spitzen von CIA und FBI, wurden loyale Trump-Anhänger platziert. Selbst auf den unteren Ebenen findet inzwischen ein Personalaustausch statt. Ein Aderlass an Expertise und Erfahrung, der wohl nicht folgenlos bleiben wird.

Beim US-Abhördienst National Security Agency (NSA) mussten schon im Frühjahr der Direktor und die Chef-Juristin gehen. Inzwischen wurde auch ein Mitarbeiter entlassen, der als absolute Koryphäe und ausgewiesener Fachmann im Bereich Künstlicher Intelligenz gilt. Auch die CIA ist von Entlassungen betroffen, zahlreichen Mitarbeitern wurde gekündigt. Einige von ihnen hatten an der Ermittlung zur russischen Einflussnahme auf die Trump-Wahl 2016 mitgearbeitet. Zu den Betroffenen gehören einige der erfahrensten CIA-Fachleute für Russland.

Umbau der US-Geheimdienste

Die Direktorin der US-Geheimdienste, Tulsi Gabbard, hatte zudem kürzlich eine Liste von Mitarbeitern veröffentlicht, denen sie die Sicherheitsfreigabe entzogen hat. Auf der Liste fand sich auch eine angesehene CIA-Spionin, die mehrfach undercover in Russland gearbeitet hatte. Sie soll bei den Vorbereitungen des Treffens zwischen Trump und Putin in Alaska mitgewirkt haben. Zudem stand eine neue Verwendung der Spionin für die CIA in Europa an. Durch die öffentliche Namensnennung wurde die Identität der Spionin offengelegt - ein gravierender Verstoß gegen die Gepflogenheiten der Geheimdienste.

Ende August feuerte der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth dann schließlich Jeffery Kruse, den Direktor des US-Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency (DIA). Kruse hatte wenige Wochen zuvor Zweifel daran geäußert, ob beim US-Luftangriff im Iran tatsächlich große Teile der unterirdischen Atomanlagen zerstört worden seien - wie Trump behauptet hatte.

Der Umbau der US-Geheimdienste geht demnach voran. Nicht unwahrscheinlich, dass bald schon an entscheidenden Positionen, auch auf der Arbeitsebene, Trump-Getreue aus seinem MAGA-Umfeld zu Ansprechpartnern der deutschen Sicherheitsbehörden werden.

US-Einflussnahme in Grönland?

Der BND unterhält Verbindungen zu Hunderten Diensten weltweit. Dazu gehören auch weniger freundlich gesinnte Länder, Diktaturen und Regime, die auf den Ranglisten der Menschenrechtsverletzungen nicht gerade weit unten angesiedelt sind. "Wer, wenn nicht wir?", soll der frühere BND-Präsident Gerhard Schindler gesagt haben, wenn es um die Frage ging, wer mit unangenehmen Akteuren zusammenarbeiten könne. Was aber, wenn der mächtigste Partner zunehmend abdriftet?

In Dänemark macht man sich schon seit geraumer Zeit diese Gedanken. Donald Trump hatte mehrfach angekündigt, die USA würden ihren Einfluss auf Grönland ausweiten - die Insel gehört zu Dänemark, einem NATO-Partner der USA. Man brauche Zugriff auf die arktische Insel, das sei von großer geostrategischer Bedeutung für sein Land, so Trump. Was zunächst wie eine kuriose Drohgebärde wirkte, könnte jedoch durchaus ernst gemeint sein.

Dänische Medien berichteten jüngst, es seien drei Amerikaner mit engen Verbindungen zur Trump-Administration auf Grönland aufgetaucht. Die Besucher sollen Informationen über die politische Stimmung in Grönland gesammelt haben: über die Unabhängigkeitsbewegung, und darüber, wer in Politik und Wirtschaft den USA wohlgesonnen gegenüber steht und wer nicht. Dänemarks Geheimdienst wertet diese Aktivitäten als Vorbereitung für verdeckte Einflussnahme-Operationen, aus Protest wurden US-Diplomaten in Kopenhagen einbestellt. Andere europäische Geheimdienste sollen die Dänen bereits vor Monaten gewarnt haben, dass die USA solche Aktionen planten.

US-Dienste im Blick behalten

Was bedeutet das für Deutschland? Immerhin gibt es auch aus dem Trump-Umfeld schon länger Stimmen, die offen rechtsextreme Bewegungen in Europa unterstützen, die die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz kritisieren, eine angebliche Beschneidung der Meinungsfreiheit anprangern und sogenannte Alternativmedien protegieren.

Kann angesichts eines solchen politischen Klimas die Zusammenarbeit Deutschlands mit den US-Geheimdiensten einfach unverändert weiter laufen? Und hatte nicht der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière im Rahmen der NSA-Affäre angekündigt, es sei ein "360-Grad-Blick" notwendig - man müsse also auch die US-Dienste im Blick behalten?

Was die Zusammenarbeit angehe, habe man kaum eine andere Wahl, heißt es dazu aus den deutschen Sicherheitsbehörden. Die USA verfügten immer noch über die größten und effektivsten Überwachungssysteme, lieferten wertvolle Informationen zur Terrorabwehr und für die militärische Aufklärung.

Unveränderter Informationsfluss

Noch immer profitiere Deutschland immens von dieser Zusammenarbeit, und dass die Trump-Regierung den Informationsfluss verändern oder gar stoppen würde, sei bislang nicht erkennbar. Wobei zur Wahrheit gehört: Man weiß eben nicht, was man nicht bekommt.

In München beginnt dieser Tage das Oktoberfest. Und wie es seit vielen Jahren Tradition ist, wird der BND auch diesmal wieder Vertreter ausländischer Dienste dorthin einladen. Es seien solche Events, heißt es aus dem Dienst, bei denen Kontakte geknüpft und gestärkt würden, die auch politisch turbulente Zeiten überstehen.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke