Gehirne und Augen für die Nazi-Forschung

Gefallene und zerstörte militärische Ausrüstung der Wehrmacht bei Rschew, Oktober 1942.Bildrechte: IMAGO / SNA

Gefallene und zerstörte militärische Ausrüstung der Wehrmacht bei Rschew, Oktober 1942.Bildrechte: IMAGO / SNADer 20-jährige Sudetendeutsche Wilhelm Kriz meldet sich im Januar 1942 freiwillig zur Wehrmacht. Nach seiner Ausbildung in der Panzer-Ersatz-Abteilung 1 in Erfurt kommt er von Mai bis Dezember 1942 mit der 1. Panzerdivision in der Schlacht von Rschew rund 200 Kilometer westlich von Moskau zum Einsatz. Es ist eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Sie fordert allein auf deutscher Seite mehr als 160.000 Tote und eine halbe Million Verwundete. Was Kriz in der Hölle von Rschew genau erlebt, ist nicht überliefert. Es scheint die Kriegsbereitschaft des Funker-Obergefreiten nicht gerade befördert zu haben. Die 1. Panzerdivision wird nach schwersten Verlusten Weihnachten 1942 aus der Front gezogen und zur Auffrischung nach Frankreich verlegt.

Hinrichtung wegen Wehrkraftzersetzung

Das ehemalige Reichskriegsgericht in Berlin-Charlottenburg.Bildrechte: IMAGO / Schöning

Das ehemalige Reichskriegsgericht in Berlin-Charlottenburg.Bildrechte: IMAGO / SchöningNach Heimaturlaub und Auffrischungszeit in Frankreich kommt Kriz im April 1943 auf den Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Hier ist der Funkmechaniker Ende Juli für die Schalte in eine Frankfurter Nachrichtensendung zuständig. Dabei soll er in den Sprecherpausen über das Mikrofon Aussagen wie "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!", "Deutsche, haltet durch, wir befreien euch!" und "Die Wahrheit ist die stärkste Waffe im Kampf gegen Hitler!" gemacht haben. Kriz wird verhaftet und am 7. Dezember 1943 durch das Reichskriegsgericht wegen Wehrkraftzersetzung und Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt. Am 19. Juni 1944 wird das Urteil im Gefängnis "Roter Ochse" in Halle (Saale) vollstreckt. Nach der Exekution werden Kriz und 20 weiteren an diesem Tage Hingerichteten die Augen entfernt. Sie werden für Experimente des Zoologischen Instituts der Universität Halle verwendet. Institutsdirektor Gotthilft von Studnitz (1908–1994) forscht mit ihrer Hilfe im Auftrag der Kriegsmarine an Medikamenten, die die Nachtsicht des menschlichen Auges verbessern sollen.

Euthanasie-Programme zur Krankentötung

Warteraum in der Gedenkstädte Pirna-Sonnenstein mit Fotos von Euthanasie-Opfern.Bildrechte: IMAGO / Daniel Wagner

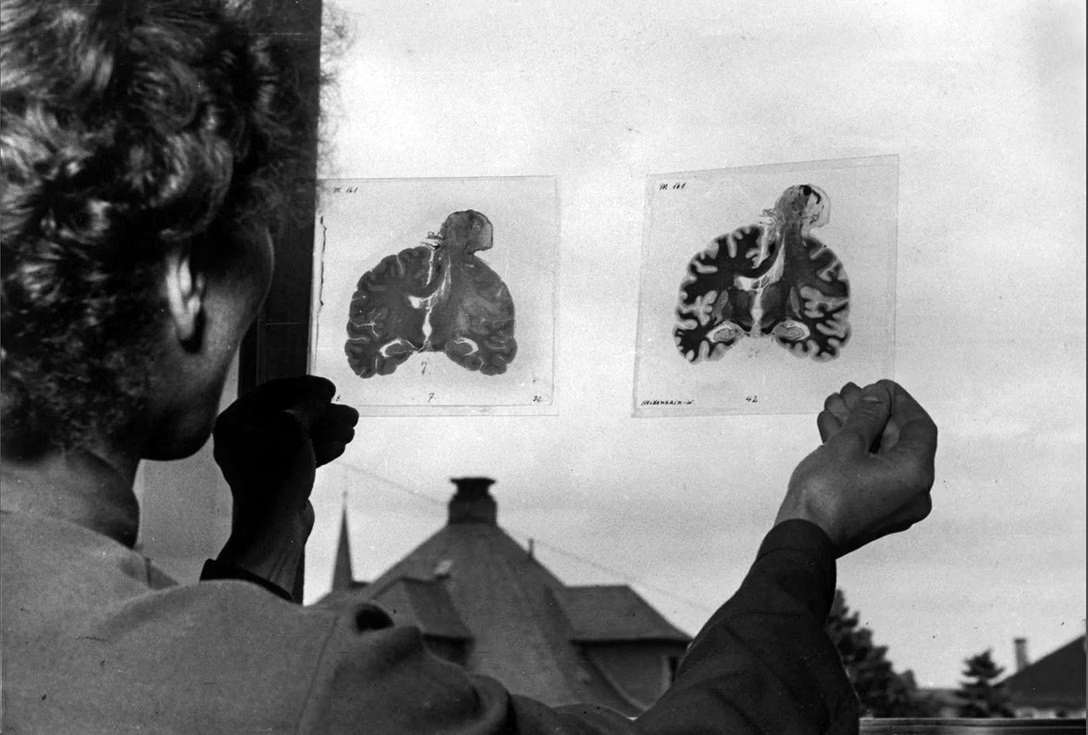

Warteraum in der Gedenkstädte Pirna-Sonnenstein mit Fotos von Euthanasie-Opfern.Bildrechte: IMAGO / Daniel WagnerKriz ist einer von unzähligen Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus Opfer erzwungener medizinischer Forschung werden. Bekannt sind die seit August 1939 begangenen systematischen Massenmorde an zehntausenden Kindern und Erwachsenen im Rahmen der Euthanasie-Programme (Krankenmordaktionen) der Nationalsozialisten. Die Institute für Hirnforschung (Berlin) und Psychiatrie (München) der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, wissenschaftlicher Vorläufer der heutigen Max-Planck-Gesellschaft (MPG), profitieren zwischen 1939 und 1945 von Humanpräparaten, die von Euthanasie-Opfern stammen. In den 1980er-Jahren kann der Historiker Götz Aly nachweisen, dass sich in den Sammlungen des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt am Main noch Hirnschnitte von Euthanasie-Opfern befinden.

Viele Opfer bisher übersehen

Arbeit mit Hirnschnitten am Max-Planck-Institut in den 1950er-Jahren.Bildrechte: Archiv der MPG

Arbeit mit Hirnschnitten am Max-Planck-Institut in den 1950er-Jahren.Bildrechte: Archiv der MPGWährend die Opfer der Euthanasie seither im Blickfeld von Untersuchungen zur NS-Zwangsforschung stehen, wurden viele andere Opfer nach den Worten des Medizinhistorikers Paul Weindling "bisher aber übersehen". Der Professor für Medizingeschichte an der Oxford Brookes University und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist Mit-Initiator und Co-Leiter des Datenbank-Projekts "Victims of Biomedical Research under National Socialism". Die im Zuge des MPG- und Leopoldina-Projekts "Hirnforschung an Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Kontext nationalsozialistischer Unrechtstaten" erstellte Datenbank enthält tausende Namen von Opfern medizinischer Zwangsforschung im NS-Staat.

Kriegsgefangene und Einwohner besetzter Gebiete

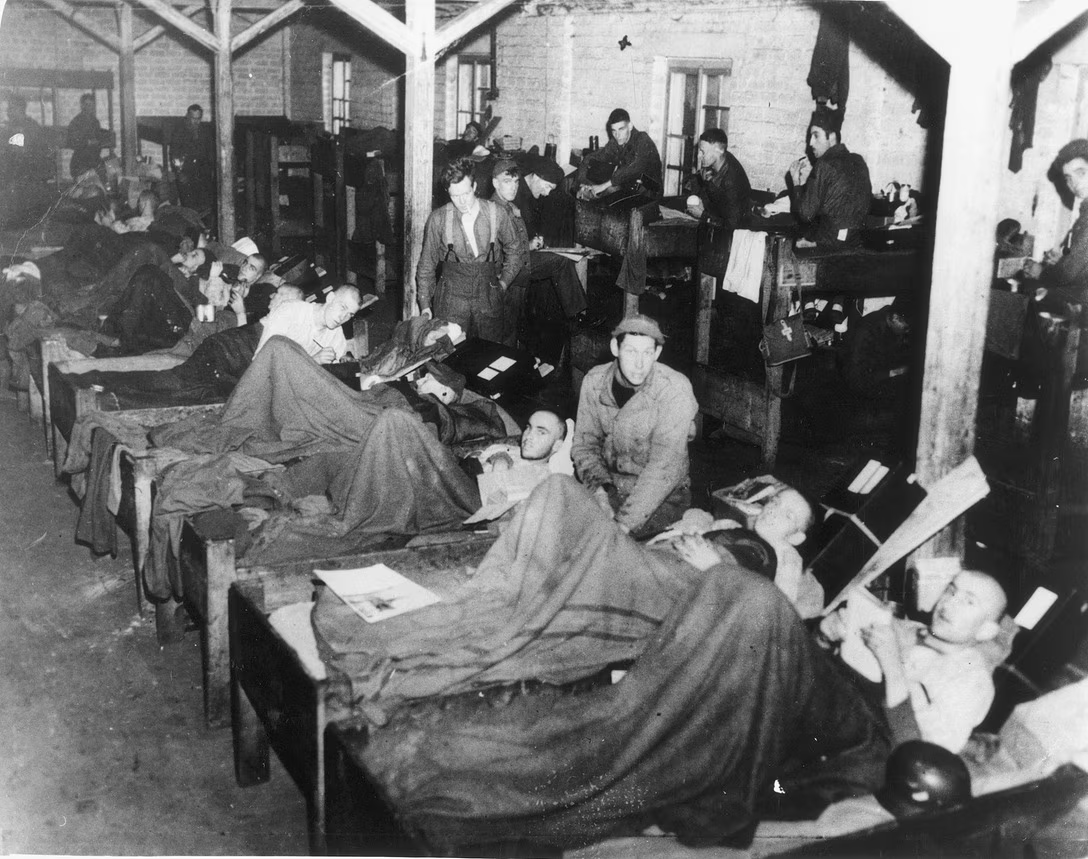

US-Kriegsgefangene im Gefängniskrankenhaus des Stalag XII in Limburg nach ihrer Befreiung 1945.Bildrechte: IMAGO / GRANGER Historical Picture Archive

US-Kriegsgefangene im Gefängniskrankenhaus des Stalag XII in Limburg nach ihrer Befreiung 1945.Bildrechte: IMAGO / GRANGER Historical Picture ArchiveWeindling zufolge hat man beim Thema der erzwungenen medizinischen Forschung im Nationalsozialismus bisher zwar die Euthanasie-Opfer, nicht jedoch Militäropfer oder Opfer deutscher Besatzungsherrschaft im Blick gehabt, "denn diese wurden erst nach ihrem Tod zu Forschungsopfern". Zu den Opfergruppen gehörten dem Medizinhistoriker zufolge auch Kriegsgefangene aus Frankreich, Belgien, Großbritannien, Polen und der Sowjetunion. Einer von ihnen war der französische Unteroffizier Paul Hemsi, der im Oktober 1940 im Kriegsgefangenenlager Moosburg an der Isar (Stalag VII-A) an einem Herzinfarkt starb und dessen Gehirn von einem Militärpathologen entnommen und an das Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) München geschickt wurde. Nach den Angaben von Weindling wurden auch Menschen in den von Deutschland besetzten Gebieten Gehirne entnommen. So habe man 1940/41 beispielsweise in den polnischen Gebieten bei Menschenversuchen die Effekte von Fleckfieber auf das Gehirn untersucht. Opfer seien hier überwiegend polnische Juden gewesen, so der Medizinhistoriker.

Hingerichtete des NS-Justizsystems

Blick aus einer Zelle des "Roten Ochsen" in Halle. Von 1942 bis 1945 diente das Gefängnis als zentrale Hinrichtungsstätte im NS-Staat.Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Blick aus einer Zelle des "Roten Ochsen" in Halle. Von 1942 bis 1945 diente das Gefängnis als zentrale Hinrichtungsstätte im NS-Staat.Bildrechte: IMAGO / Steffen SchellhornEine andere große Opfergruppe waren nach Angaben der Leopoldina Menschen, die durch das NS-Justizsystem hingerichtet wurden. Zu ihnen gehörte unter anderem die Polin Krystyna Wituska, die im April 1943 durch das Reichskriegsgericht wegen Spionage und Vorbereitung des Hochverrats zum Tode verurteilt wurde. Nach ihrer Enthauptung im Juni 1944 im "Roten Ochsen" benutzte das Anatomische Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wituskas Leichnam für Lehrzwecke. Ein ähnliches Schicksal ereilte den aus Zabern (Saverne) im Elsass stammenden Résistance-Kämpfer Théodore Gerhards, dessen Leiche nach seiner Hinrichtung im "Roten Ochsen" Ende Oktober 1943 zunächst vom Institut für Rechts- und Sozialmedizin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mitgenommen wurde.

"Netzwerk williger Unterstützer"

Gefriermicrotome-Schneideapparat am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung, 1928. Das Gehirn wird auf diesem Apparat gefroren und dann in Scheiben geschitten.Bildrechte: IMAGO / TT

Gefriermicrotome-Schneideapparat am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung, 1928. Das Gehirn wird auf diesem Apparat gefroren und dann in Scheiben geschitten.Bildrechte: IMAGO / TTWeindling zufolge sorgte ein "Netzwerk williger Unterstützer" dafür, dass Forschungseinrichtungen im Nationalsozialismus an die Gehirne von Opfern kamen. So hätten Militärpathologen ausgewählte Gehirne an die medizinische Militärakademie Berlin geschickt, die diese dann an das KWI für Hirnforschung weitergeleitet habe. "Auch das KWI für Psychiatrie in München entwickelte Kontakte zu Neuropathologen, zum Beispiel nach Hildburghausen in Thüringen. Für beide Institute war das sehr gut organisiert", sagt der Medizinhistoriker. Zu den Opfern aus der Landesheil- und Pflegeanstalt Hildburghausen gehörte auch die psychisch kranke Meta Bärwolf aus Sondershausen. Die Klavierlehrerin starb nach 16-jährigem Psychiatrieaufenthalt 1943 an den Folgen einer mutmaßlichen Euthanasie-Maßnahme durch Medikamentengabe.

Datenbank für Forschung und Gedenken

Über 200 Einrichtungen in Deutschland und Europa standen mit medizinischen Verbrechen im Nationalsozialismus in Verbindung, 35 davon allein in Mitteldeutschland. Zehntausende Menschen wurden Opfer erzwungener medizinischer Forschung im NS-Staat. Die Online-Datenbank "Victims of Biomedical Research under National Socialism" erfasst 16.000 Opfer mit Namen und Lebensdaten sowie 13.000 noch nicht abschließend geklärte Fälle. Leopoldina und Max-Planck-Gesellschaft haben die Datenbank in Halle vorgestellt. Sie soll "die Schicksale der Betroffenen sichtbar machen", der Forschung, historischen Reflexion und dem Gedenken dienen. Dem Gedenken an Menschen wie den wegen Wehrkraftzersetzung hingerichteten Obergefreiten Wilhelm Kriz, dem nach seinem Tod die Augen genommen wurden.

Quellen

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke