Theater Magdeburg zeigt, wie die Angst ein Dorf spaltet

- Mit einer Uraufführung ist das frisch gekürte "Theater des Jahres" am Samstag in die neue Spielzeit gestartet.

- "Von Norden rollt ein Donner" heißt das Stück nach einem aktuellen Anti-Heimatroman über einen jungen Schäfer und eine fragwürdige Dorf-Idylle.

- Eine bemerkenswerte Inszenierung mit einem tollen Ensemble, die zeigt, wie eine Gesellschaft zerfällt, wenn Angst, Aberglauben, Desillusionierung und verdrängte deutsche Geschichte zusammenkommen.

Im frisch gekürten "Theater des Jahres" sitzen am Samstagabend sechs Schäfer mitten auf der leeren Bühne, so als wäre da ein Lagerfeuer in ihrer Mitte beschwören sie das scheinbare Idyll vom guten Hirten, der mit seiner Herde über die Heide zieht.

Schafe und Rheinmetall: Ein Dorf als Testgelände

Alle, die da sitzen, sehen gleich aus, wie die Heidschnucken: schwarze Jeans und graue Hemden über Beinen und Armen; darüber wie ein Fell ein weißes Sweatshirt, auf ihm zwei Buttons angeheftet wie Ohrmarken, eins zeigt das Wappen von Unterlüß.

Trotz Schafen in Video-Projektion: Überhaupt nicht naturalistisch wirkt die Bühne bei der Uraufführung "Von Norden rollt ein Donner" am Theater Magdeburg.Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco Bresadola

Trotz Schafen in Video-Projektion: Überhaupt nicht naturalistisch wirkt die Bühne bei der Uraufführung "Von Norden rollt ein Donner" am Theater Magdeburg.Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco BresadolaDas Dorf gibt es tatsächlich. Sehr genau hat Markus Thielemann die Ortsgeschichte recherchiert, und so bringt das Stück, das am Samstag am "Theater des Jahres" in Magdeburg uraufgeführt wurde, auch ein Stück Realität auf die Bühne. Und wenn dann gleich am Anfang der Satz "Von Norden rollt ein Donner" fällt, ist damit gemeint, dass der Aktienprimus Rheinmetall hier ein Testgelände für Munition unterhält. Seit 1899. Für den Ersten und den Zweiten Weltkrieg war man schon aktiv und expandiert auch heute wieder.

Poetische Projektionen: Heimat, Heide, Herde

Aber das sind Dinge, die peu à peu, wie beiläufig, ins Spiel kommen, und doch so viel über unsere Zeit erzählen. Am Anfang sieht man hier aber, als Videoprojektion auf einer sandfarbenen, abstrahierten Bretterwand im Hintergrund, die Heide und die Herde, in sehr poetischen Bildern. Und die Schäfer sitzen in der Mitte und rekapitulieren – beten quasi andächtig ihren Alltag herunter, der trotz Facebook und – später – neongelber Funktionsjacke am Ende immer gleich bleibt.

Und Jannes, der 19jährige Sohn, der auf Vater Friedrich und Großvater Wilhelm folgt, weiß schon jetzt, dass diese Landschaft ihm Stricke um die Glieder gelegt hat und er, solange er lebt, diese Arbeit machen muss, wie ein "angebundener Bock am Rande seiner Weide." Fast könnte man Mitleid haben, so schön und so trostlos ist das hier – in Ewigkeit, Amen.

Und dann fällt der entscheidende Satz: "Es fliegt ein Stein, der Wolf duckt sich weg und jagt über den Acker davon." Einer der Schäfer steht auf, tritt aus der Gruppe heraus. Mit dem Angriff von außen beginnt sich die Gemeinschaft aufzulösen.

Bilder vom Zerfall einer Gesellschaft

Regisseur Jan Friedrich zeigt den hier folgenden Zerfall einer Gesellschaft in klaren und schnörkellosen Bildern; bringt dabei auch keine Ideologie oder Perspektive ins Spiel, die eine Meinung oder Sichtweise des Regisseurs bedeuten könnte.

Vielmehr lässt er seinen, auch rechtspopulistisch und völkisch agierenden Figuren ihr So-Sein und damit ihre Würde. Das ist gut und eine Qualität dieser Inszenierung.

Friedrich zieht aber mit einer Sound- und Videospur noch eine zweite Ebene ein. Mit oftmals filmischen Schock- und Horrorelementen lässt er quasi den Teufel auftreten, der sich somit neben den guten Hirten und seine Herde stellt.

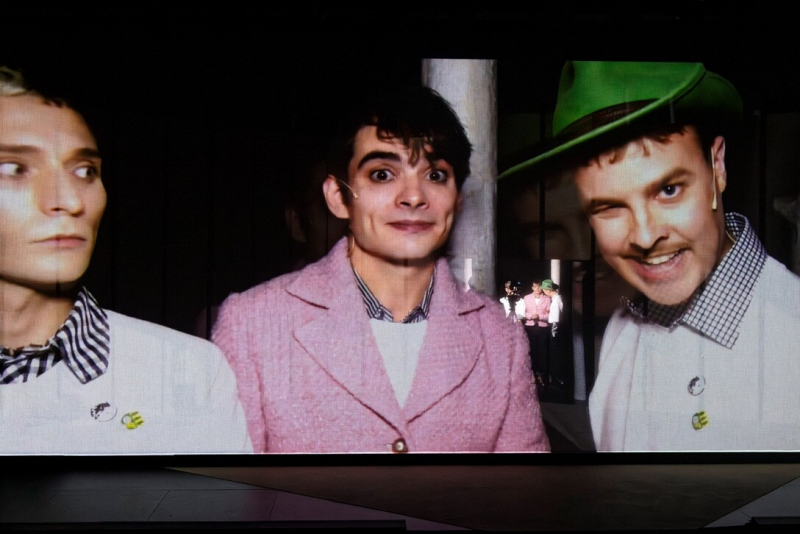

Regisseur Jan Friedrich stellt sich nicht über seine Figuren, zieht aber mit Video und Sound eine zweite Ebene ein. Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco Bresadola

Regisseur Jan Friedrich stellt sich nicht über seine Figuren, zieht aber mit Video und Sound eine zweite Ebene ein. Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco BresadolaWillkommen in unserer neuen Zeit, wo Glauben und Aberglauben immer mehr das Wissen ersetzt. Die beiden Frauen, die hier mitspielen, werden dann auch gerne als Hexen stigmatisiert. Eine Krankheit wie das Schmallenberg-Virus, das den Schafen zusetzt – eine Szene, die im Text ganz rational verhandelt wird, zeigt Friedrich als Exorzismus-Szene mit schwarzem Blut, das einem Schaf/Schäfer aus dem Leibe spritzt.

Sind wir wieder soweit? Haben wir das Zeitalter der Aufklärung hinter uns gelassen? Und was können wir tun, um unsere Gesellschaft vor einem neuen Mittelalter zu retten? Vorhang zu und diese Fragen offen, möchte man meinen.

Zwischen Schäferidyll und Wolfsangst: Roman als Vorlage

Romanautor Markus Thielemann und auch Regisseur Jan Friedrich lassen die Geschichte, die 2024 als Roman erschien, 2014 spielen, also schon ein bisschen in der Vergangenheit, am Vorabend der sogenannten Flüchtlingskrise; in dem Jahr, in dem Pegida groß wird und die AfD in den Startlöchern steht.

Das ist natürlich Absicht und schnell ist klar: der Begriff "Wolf" steht hier für "das Fremde" im allgemeinen – für Geflüchtete, wahlweise wohl auch für den Euro, für Windräder oder teuren Agrardiesel; also für alles, was ein scheinbar eingespieltes System aus der Ruhe bringen kann.

Die Geschichte von drei Schäfer-Generationen zwischen 1930 und 2014 lotet das Stück "Von Norden rollt ein Donner" nach dem Roman von Markus Thielemann aus.Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco Bresadola

Die Geschichte von drei Schäfer-Generationen zwischen 1930 und 2014 lotet das Stück "Von Norden rollt ein Donner" nach dem Roman von Markus Thielemann aus.Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco BresadolaAber diese Dinge werden hier gar nicht konkret ausgesprochen und am Schluss nur kurz im Video markiert. Thielemann und Friedrich, der den Roman für die Bühne bearbeitet hat, versuchen mit diesem Stück dem gesellschaftlichen Spaltungsphänomen an die Wurzeln zu gehen und finden, indem sie sich auf drei Schäfer-Generationen beschränken und den Zeitraum von 1930 bis 2014 ausloten, den Hauptgrund im Nationalsozialismus, der erfolgreich und doch nicht erfolgreich verdrängt wurde.

Opa Wilhelm und die NS-Vergangenheit in Unterlüß

Konkret geht es in Unterlüß um Zwangsarbeit im späteren Rüstungsbetrieb Rheinmetall und um das KZ Bergen-Belsen. Davon berichtet der Brief einer Überlebenden, die später in den USA Professorin für Kunstgeschichte wurde und ihre Lebenserinnerungen aufschreibt, "damit unsere gemeinsame Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät". Tatsächlich wurde dieser Brief 2013 im "Lüßblatt", einer Lokalzeitung, abgedruckt. Nora Buzalka stellt ihn hier in einem Monolog eindringlich, weil still und ohne lauten Vorwurf vorgetragen, vor, was den Umstehenden umso mehr ein schlechtes Gewissen macht.

Die Magdeburger Inszenierung dreht sich um eine fragwürdige Dorf-Idylle und Verdrängung als Überlebensstrategie.Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco Bresadola

Die Magdeburger Inszenierung dreht sich um eine fragwürdige Dorf-Idylle und Verdrängung als Überlebensstrategie.Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco BresadolaOpa Wilhelm war damals fast genauso alt wie diese Kunstprofessorin Edith Balas. Und Opa Wilhelm hat dann auch erlebt, wie nach dem Krieg deutsche Flüchtlinge aus dem Osten kamen. Ein Mädchen aus Pommern, elternlos, wohl auch so alt wie er selbst, hatte sich im Wald versteckt und Kartoffeln gestohlen. Ihr Name war Rose.

Großmutter Erika kann sich noch gut an Rose erinnern, was alle anderen aber abtun wollen. Rose, das stünde doch nur für Marianne Rosenberg mit ihren Heimatschnulzen, die sie hier noch schön finden, oder für eine Katze, die so geheißen haben könnte. Tatsächlich hat Opa Wilhelm 1948 dann Rose erschossen. Er war damals gerade noch minderjährig. Und Rose wurde danach schnell zum letzten Wolf umgedeutet: "Dann war Ruhe. Für ein paar Tage war ich der Held", erinnert sich Wilhelm.

Und man kann nur erahnen, wie es wohl war, als Wilhelm dann Erika heiratete, die nicht wusste, dass er ihre beste Freundin auf dem Gewissen hat. Oder doch?

Regie zeigt Figuren, die mit Desillusion ringen

Philipp Kronenberg spielt Wilhelm haarscharf an der Kante zur Parodie, nimmt dazu wie kein anderer Tempo aus dem Text, und es wirkt dadurch umso eindrücklicher. Und das, was er da sagt, klingt trotz aller Härte auch verbittert, traurig, weil sich seitdem nichts geändert hat. Und man versteht dann als Zuschauer, warum er sich das prekäre Leben schön reden und das Heide-Idyll bemühen will: Es ist seine Überlebensstrategie. Indem Regisseur Friedrich seine Figuren nie verrät, entsteht unterm Strich ein echtes Landschaftsporträt, das den desillusionierten Menschen ins Zentrum stellt.

Lernen Menschen aus Geschichte?

Muss das auch immer so bleiben? Kann dieser Teufelskreis von prekären Leben und Schönrederei durchbrochen werden? Können wir aus der Geschichte lernen? Das Bühnenbild zeigt, wie gesagt, eine abstrahierte Bretterwand im Hintergrund. Man kann zwischen den Brettern hindurchsehen. Oder ist es ein überhoher Zaun? Dahinter ist ein Birkenwald. Man sieht die weißen Stämme.

Und deswegen kann man fragen: Wer ist hier eigentlich eingesperrt? Sind wir es hier mit unserer eingebildeten Idylle? Oder sind es die da draußen? Hinter den Brettern sind jedenfalls auch all die Erinnerungen weggesperrt. Sie scheinen aber immer durch, und sind auch wieder ganz nah, wenn plötzlich wie durch magische Hände, zwei, drei Bretter Richtung Schnürboden abheben und eine Tür in den Erinnerungsraum freigeben. Eine Utopie?

In einer Szene werden die Bretter auch wie zu einem Scheiterhaufen aufgetürmt und abgefackelt. Den Vorschlag dazu macht ausgerechnet ein Zugereister aus Hessen, der ein bisschen wie ein völkischer Siedler wirkt. "Wir werden allein gelassen. Von der Politik und von der Zivilgesellschaft", beklagt sich Schäfervater Friedrich in dieser Szene, und fällt damit vom Glauben an Herdenschutzhunde und Ausgleichszahlungen vom Bund bei Wolfsrissen ab, den er so lange in Kopf und Herz trug.

Jan Friedrich zeigt die Ambivalenz dieser Szene in einem klugen Bild. Das Feuer des Scheiterhaufens könnte den "Wolf" und alles andere, was dieser Begriff hier meint, vertreiben. Die verbrannten Bretter würden aber auch den Erinnerungsraum endlich wieder öffnen. Aber dann stoppt die Videoprojektion des Feuers auf den Brettern, und die Bretter richten sich wieder zur Wand auf. Es geht also weiter.

Bemerkenswerte Inszenierung, tolles Ensemble

"Von Norden rollt ein Donner" ist eine sehenswerte Inszenierung. Sie ist gut und genau gearbeitet. Das Timing, das hier Video-, Sound- und Textebene zusammenhält ist nahezu perfekt. Schauspielerisch ist es eine sehr gute Ensembleleistung. Es ist eine Inszenierung, die in die Zeit passt; und ist quasi doppelt gelungen, weil sie sich auf keine Seite schlägt, sondern eine Situation analysiert, die unserer Gesellschaft gerade schwer zu schaffen macht.

Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco Bresadola

Bildrechte: Theater Magdeburg / Foto: Gianmarco BresadolaEs ist eine Inszenierung, die in die Zeit passt und sich auf keine Seite schlägt.

Schön ist auch, dass Stück und Inszenierung die Themen Rechtsruck und Demokratieverdrossenheit nicht schon wieder im Osten Deutschlands verorten, sondern in der Lüneburger Heide. So sind vorschnelle Schuldzuweisungen nicht nötig. Es ist eine bemerkenswerte Inszenierung.

Quelle: MDR KULTUR (Stefan Petraschewsky), Redaktionelle Bearbeitung: ks

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke