Maja Göpel über Klimawende und Transformation: "Lasst uns gucken, wie wir vorankommen!"

MDR AKTUELL: Wir wollen mit Ihnen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt schauen. Wir befinden uns in einem Prozess, den die Wissenschaft als sozial-ökologische Transformation bezeichnet, unsere Anpassung an die Folgen der Klimaerwärmung. Was verstehen Sie als Transformationsforscherin unter gesellschaftlichem Zusammenhalt und was hat Sie in Bezug auf selbigen zuletzt positiv gestimmt?

Maja Göpel: Erst einmal ist es wichtig zu sagen, dass eine sozial-ökologische Transformation nicht so krisenhaft ablaufen sollte, wie wir es momentan erleben, und es durch die härteren Bedingungen von außen sehr viel schwieriger geworden ist, Strukturwandel zu organisieren. Das steckt ja dahinter, wenn wir sagen: Die Rahmenbedingungen, insbesondere auch die natürlichen Lebensbedingungen, sind unter Druck. Das heißt, für eine sichere Versorgung einer Gesellschaft und eine stabile Wirtschaft in der Zukunft, sollten wir ein paar Dinge anders machen.

Aber, dass wir erst die Corona-Krise und dann einen russischen Angriff auf die Ukraine hatten und jetzt noch einen US-Präsidenten haben, der die partnerschaftliche Allianz, die wir mit den USA gepflegt haben, infrage stellt – und uns eher erpresst, insbesondere diese sozial-ökologische Transformation nicht mehr voranzutreiben – das sind Härtebedingungen. Ich glaube, die sind es vielmehr, die in der Gesellschaft diese Unsicherheit verbreiten. Dazu noch populistische Akteurinnen und Akteure, die auch immer nur versuchen, auf das Drama, den Verzicht, den Verlust und die Verbote hinzuweisen.

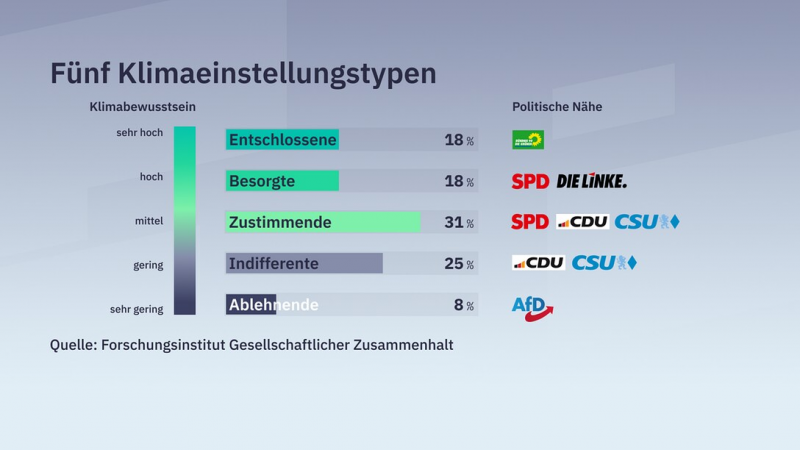

Heute ist der aktuelle Zusammenhaltsbericht des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) erschienen. Das vom Bund geförderte Institut gibt es seit 2020, man will evidenzbasiert herausfinden, wie es um den "Klebstoff" in der Gesellschaft steht. Diesmal haben sich die Forschenden das Thema Klima vorgenommen. 7.000 Menschen wurden repräsentativ zu ihren Einstellungen zu Klimawandel, Klimaschutz, Klimapolitik befragt. Im Ergebnis wurden fünf Klimaeinstellungstypen ausgemacht.

Bildrechte: Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Bildrechte: Forschungsinstitut Gesellschaftlicher ZusammenhaltJeweils 18 Prozent der Befragten werden als sogenannte Entschlossene oder Besorgte eingeordnet, mit einem sehr starken beziehungsweise starken Klimabewusstsein. Die größte Gruppe mit 31 Prozent sind die "Zustimmenden". Diese drei Gruppen zusammen machen mehr als zwei Drittel der Bevölkerung aus. Sie sagen: Wir müssen mehr machen beim Klimaschutz. Dann gibt es noch die Gruppe der Indifferenten, das sind 25 Prozent der Befragten, und die Ablehnenden, die kleinste Gruppe mit acht Prozent, die Klimapolitik ablehnen.

Frau Göpel, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Was machen wir mit den Indifferenten und den Ablehnenden?

3 minNils Teichler vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) Bildrechte: MDR3 min

3 minNils Teichler vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) Bildrechte: MDR3 min3Fragen zum Zusammenhalt

3Fragen zum Zusammenhalt

Das Ringen um den richtigen Umgang mit dem Klimaschutz polarisiert die Gesellschaft. Das Forschungsinstitut für Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat sich des Themas angenommen. Drei Fragen an Studienautor Nils Teichler.

MDR FERNSEHENDi11.11.202513:03Uhr02:31 min

Link des Videos

https://www.mdr.de/nachrichten/app-aktuell/video-drei-fragen-forschungsbericht-klima-zusammenhalt-100.htmlRechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

VideoGanz wichtig ist ja die Botschaft, dass wirklich nur acht Prozent überhaupt sagen, 'ich bin gegen Klimaschutz', und die auch bei einer Partei versammelt sind, die behauptet, dass es den Klimaschutz gar nicht braucht, weil der Klimawandel ideologisch sei und nicht wissenschaftlich belegt. Das nächste wäre also, in der Öffentlichkeit viel deutlicher zu machen, dass eben 60 Prozent durchaus mehr wollen. Das ist die Botschaft, dass diese Menschen mehr Klimaschutz für richtig halten. Das ist eine zentrale Aussage, weil wir sehr stark Herdentiere sind. Vielen fällt es leichter, Veränderungen mitzutragen, wenn sie das Gefühl haben, 'ah, das machen wir jetzt und da ziehen ausreichend Menschen mit, damit der Beitrag aller hilft, ein Problem in den Griff zu bekommen'. Auch eine wichtige Botschaft: Es gibt diese eine Partei, die sagt, es gebe gar keine wissenschaftliche Grundlage für die Veränderungsnotwendigkeit. Bei der werden wir keine Begeisterung auslösen.

Sie beschreiben das auch in einem Ihrer Bücher, dass es eine Art sozialen oder gesellschaftlichen Kipppunkt gibt. Wenn sich Teile bewegen, dann kommt genau dort auch etwas nach. Was passiert da?

Der Fachbegriff dahinter ist "pluralistische Ignoranz", also dass wir uns wenig motiviert fühlen, Dinge zu tun, wenn wir nicht davon ausgehen, dass ausreichend andere Menschen sich ähnlich bewegt fühlen. Je weniger wir jetzt in der Debatte darüber sprechen, dass Klimaschutz weiter ein wichtiges Thema ist, umso mehr gehen Menschen davon aus, dass das tatsächlich so ist. Und dann ist das wie eine Hemmspirale – ich stelle immer stärker mein eigenes Engagement in Frage.

Wenn ich nicht das Gefühl habe, das genug getan wird, ist die Wirkung zur Zielerreichung nicht mehr gegeben. Und ich möchte mich dann vielleicht auch nicht verändern, wenn alle anderen weiter dem alten Lebensstil frönen.

Viele Menschen empfinden das tatsächlich als Bedrohung ihres sozialen und ökonomischen Status‘. Das ist hier im Osten besonders ausgeprägt, das ist auch ein Ergebnis dieser Studie. Wie viele Zumutungen verträgt eine Gesellschaft, wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaanpassung geht?

Die Dosierung ist wichtig und zwar bei allen Veränderungsprozessen. Da gibt es irgendwann auch einen Moment, in dem es zu doll und zu schnell wird. Es ist die Frage, ob dieser Moment bei der Klimatransformation auch dann eingetreten wäre, hätte es die externen Schocks wie Corona, Angriffskrieg und Inflation nicht gegeben hätte. Vielleicht hätte man ansonsten den Pfad der Veränderung klarer gesehen. Wann es sich etwa lohnen könnte, die Heizung auszuwechseln. Wenn man den Eindruck bekommen hätte, wir gestalten die Umstellungsprozesse langsam, verbindlich und verlässlich – und das auch im Sinne von neuen Jobs und Geschäftsmodellen einer starken Wirtschaft, die in einer Industrie des 21. Jahrhunderts mitspielen kann und auch wieder Technologieführerschaft anstrebt.

Das alles ist aufgezeigt worden als positive Nebeneffekte der Klimatransformation. Im Grunde sind diese Effekte aber komplett aus der Aufmerksamkeit gerutscht, weil die Menschen verständlicherweise das priorisieren, was direkt in ihrem Alltag ankommt. Und da kann die Sorge vor einem Krieg etwas schwer Greifbares wie den Klimawandel in den Hintergrund drängen.

Vor allem ist es aber wichtig zu erklären, warum sich diese Reise lohnt und was sie mittelfristig auch an Besserungen mit sich bringt.

Das Zentrale ist, wie man über die Umstellungsprozesse redet. Rede ich von Unverschämtheiten, die den Menschen aufgezwungen werden? Da war die Rede vom Habeck, der die Heizung aus dem Keller reißt. Und Olaf Scholz hat ja noch zu Beginn gesagt, die Transformationen werde im Alltag eigentlich kaum jemanden groß herausfordern. Das war natürlich ein Stückweit fahrlässig. Wichtig wäre, zu erklären, warum sich diese Reise lohnt und was sie mittelfristig auch an Besserungen mit sich bringt.

Wagen wir den Blick in die Zukunft: Im FGZ-Zusammenhaltsbericht werden verschiedene Szenarien aufgemacht. Eines davon: ein anti-ökologischer Backlash. Was könnte den noch aufhalten?

Ich halte für ganz relevant, nach vorne zu stellen, dass Menschen ja auch aus anderen Gründen Sorge haben, ob ihr Haushaltsbudget noch ausreicht. Da sind wir nämlich in Politikbereichen, die überhaupt gar nichts mit der Klimatransformation zu tun haben, sondern mit Fragen der Vergütung, des bezahlbaren Wohnraums. Die Miete ist ein weit verbreiteter Sorgenfaktor. Aber auch so was wie Altersversorgung, Gesundheit, Bildung. Der Stress darüber, für was das Portemonnaie noch reicht, kommt ja nicht aus der Klimatransformation, sondern der kommt aus anderen politischen Feldern. In diesen Feldern könnte man die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Kosten für die Klimatransformation eine nicht ganz so große Rolle spielen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKZweitens ist es sehr wichtig, sich die Ausgestaltung der klimapolitischen Instrumente in ihrer Verteilungswirkung anzuschauen. Das heißt, die, die am meisten zum Problem beigetragen haben oder die die breitesten Schultern haben, sollten auch die meiste Verantwortung übernehmen.

Robert Habeck hat sich vor kurzem verabschiedet mit der Aussage, seine transformationsorientierte Politik sei nicht mehr gefragt. Bundeskanzler Merz und Wirtschaftsministerin Reiche setzen wieder mehr auf Gas, auf Kernfusion, sie wollen weniger Solarförderung, weniger Windräder. Wir importieren im Moment so viel LNG-Gas wie nie zuvor. Und dazu kommen natürlich noch rechte und rechtsextreme Akteure wie bei der AfD, die gezielt gegen den Klimaschutz mobilisieren. Sehen Sie noch ausreichend politischen Willen und Konsens für die Energiewende und Klimaschutz?

Unbedingt. Und es ist ja auch wichtig zu betonen, dass nicht mal aus der Energiewirtschaft viele dafür argumentiert haben, dass man das jetzt wieder in Frage stellen sollte. Dieser Zickzackkurs, das höre ich überall aus der Industrie, wird von einem Großteil als viel schädlicher wahrgenommen als zu sagen, 'da müssen wir jetzt durch und wir steuern ein bisschen nach'. Will ich jetzt etwa die EU-Berichtspflichten für Nachhaltigkeit wieder rückabwickeln und damit die Richtungssicherheit wieder kaputt machen, die ich aber brauche etwa für Investitionspfade?

Die Diskussion fängt jetzt schon an, ob wir die Preiserhöhung des Emissionshandels 2027 wirklich machen sollten oder nicht. Aber da haben sich ganze Geschäftsmodelle drauf verlassen. Dieses Hin und Her, das kennen wir auch aus den psychologischen Studien, ist eigentlich schwerer, weil ich nicht weiß, wann lasse ich etwas los und wann gehe ich mit voller Investition in etwas Neues rein. Klarheit wäre wahnsinnig wichtig. Je mehr ich das verschleppe, umso länger brauche ich natürlich, um ein resilienteres und auch preisstabileres System der Energieversorgung in die Welt zu bringen.

Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass wir es als Gesellschaft noch hinbekommen mit einer klimafreundlichen Umgestaltung von unserem Leben, unserer Wirtschaft, unseres Daseins? Und wie würde sich das dann auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft auswirken?

Erst einmal ermutigen mich solche Umfragen, wie die, die wir heute besprochen haben, natürlich kolossal. Wenn man sich überlegt, dass eine klare Mehrheit weiter sagt, wir haben das verstanden, warum hier zu handeln absolut notwendig ist, obwohl es so runtergeschrieben wird und obwohl da offensiv eine Kampagne dagegen gemacht wird, dann ist das doch erst mal total dankbar. Und dann habe ich die Erfahrung, dass bei vielen genau dieses Momentum der Sorge, 'die anderen wollen das nicht mehr' ganz stark im Vordergrund steht. Das sehen wir auch in anderen Umfragen, diese Sorge vorm Egoismus. Es gibt einen Wunsch nach Gemeinwohlorientierung, gerade bei Unternehmensentscheidern, aber auch in der Politik.

Wir haben inzwischen die Kilowattstunde wieder runter, das wird ja im Moment auch wieder totgeredet. Habeck hatte am Ende seiner Legislaturperiode den Industriestrompreis wieder auf dem gleichen Niveau wie vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber er kann ja nicht zaubern und sagen, ich mach den jetzt niedriger als das, was ich von der Merkel-Regierung geerbt habe. Da passiert ganz viel 'Blame Game', anstatt zu sagen, lasst uns doch gucken, wie wir vorwärtskommen und dann lasst uns einen Scheinwerfer richten auf die Akteure, die dazu beigetragen haben. Und dann kommen wir auf die ganzen Hidden Champions in Deutschland. Wir haben ja ganz viele Zulieferer und Anbieter für Spezialteile – auch für die klimatechnologische Entwicklung. Je mehr wir den Fokus darauf richten, umso mehr stecken wir andere wieder an. So kommen wir von der pluralistischen Ignoranz zur "pluralistischen Relevanz".

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke