Wie Künstliche Intelligenz kleine Sprachen retten könnte

- Die sorbische Sprache, insbesondere das Niedersorbische, ist vom Aussterben bedroht.

- Projekte wie "Sotra" entwickeln KI-gestützte Übersetzungssysteme für Sorbisch, um die Sprache digital zugänglich zu machen.

- Künstliche Intelligenz kann helfen, kleine Sprachen wie Sorbisch zu bewahren, indem sie in digitale Systeme integriert wird.

Rěču serbsce. Das ist Obersorbisch und bedeutet übersetzt: Ich spreche Sorbisch. Maximal 30.000 Menschen können das von sich behaupten. Die Zahl hat die Landeszentrale politische Bildung in Brandenburg veröffentlicht. Das sorbisch-wendische Volk lebt ausschließlich in der Lausitz. Ihre Sprache gilt als sogenannte kleine Sprache.

Kleine Sprachen wie Sorbisch sind vom Aussterben bedroht. Vor allem Niedersorbisch sprechen nur noch wenige Hundert Menschen. Und sie haben mit einem digitalen Problem zu kämpfen: Modelle für Künstliche Intelligenz werden mit Informationen in den großen Sprachen wie Englisch oder Chinesisch trainiert. Und digitale Übersetzungshilfen sind für kleine Sprachen längst nicht so umfangreich wie für die großen.

Zum Beispiel ist es heute einfach, mit Hilfe von Handys und Apps ganze Sätze und Absätze simultan übersetzen zu lassen und sich somit über Sprachbarrieren hinweg unterhalten zu können. Das funktioniert mit Künstlicher Intelligenz. Anwendungen lesen den Nutzern sogar die Übersetzungen gleich vor. Für Sorbisch gibt es so etwas noch nicht.

Kleine Sprachen nicht digital aussterben lassen

Damit könnte vor allem der Nachwuchs den kleinen Sprachen verloren gehen. Das befürchtet jedenfalls Daniel Sobe. Er ist der Digitalisierungsbeauftragte der "Stiftung für das sorbische Volk". Die Jugend nutze jegliche digitale Angebote, die für sie von Vorteil seien, sagt er. "Wenn diese nicht auf Sorbisch zur Verfügung stehen, werden sie Deutsch oder Englisch nutzen, das heißt wir haben sie fürs Sorbische verloren."

Im Umkehrschluss heißt das für Daniel Sobe, dass jegliches digitale Angebot auch in sorbischer Sprache zur Verfügung gestellt werden sollte. Denn er erinnert an einen Ausspruch, der seiner Meinung nach auch für Minderheitensprachen gilt: Wenn man heute digital ausgestorben ist, sei man in ein paar Jahren echt ausgestorben. Menschen wie Sobe kümmern sich darum, dass es nicht soweit kommt.

Sotra-Projekt kümmert sich um sorbische Übersetzungen

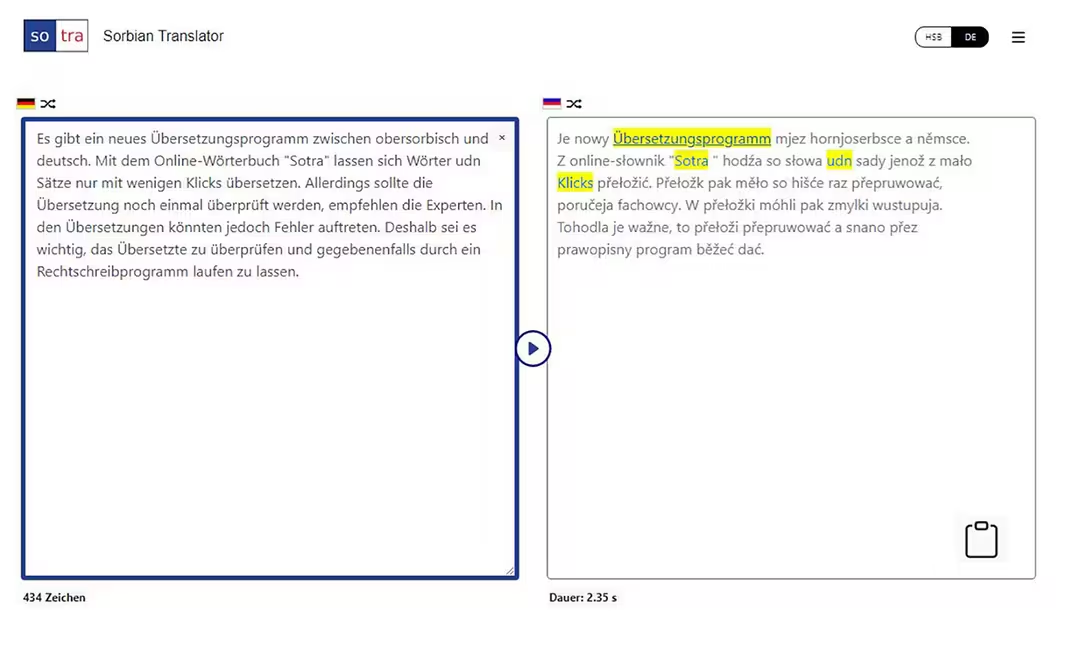

Damit das Sorbische in Zukunft digital nicht verloren geht, gibt es auch ein Projekt in Bautzen. Es heißt "Sotra" und ist am Witaj-Sprachzentrum verortet. Sotra ist die Abkürzung für "Sorbian Translator", also Sorbischer Übersetzer. Das Projekt gibt es seit 2019 und wird von der Stiftung für das sorbische Volk finanziert. Sotra ist ein digitales Übersetzungssystem. Es kann bei deutscher Eingabe ins Ober- und Niedersorbische übersetzen und umgekehrt.

Allerdings sind derartige Programme von großen Sprachen im Vergleich zu Sotra sehr viel ausgereifter. Das liegt unter anderem daran, dass sich Sotra bislang aus hunderttausenden Sätzen speist, andere Apps greifen auf viele Millionen Sätze zurück. Sotra kann auch seine Ergebnisse nicht vorlesen. Das soll sich in Zukunft ändern.

Ein Screenshot vom Übersetzungsprogramm Sotra.Bildrechte: MDR/Sotra

Ein Screenshot vom Übersetzungsprogramm Sotra.Bildrechte: MDR/SotraIn einem kleinen Aufnahmestudio im Haus der Sorben in Bautzen sitzt Veronika Butendeich. Die Mitarbeiterin des Witaj-Sprachzentrums hat Kopfhörer auf und spricht obersorbische Sätze in ein Mikrophon. Das macht sie etwa zweimal pro Woche. Ihre aufwendige Vorarbeit ist notwendig, um in Zukunft die Vorlesefunktion ins Sorbische zu ermöglichen. Mit den Aufnahmen von Veronika Butendeich soll nämlich später ein KI-Sprachmodell trainiert werden, die auch mit einer Spracherkennung verknüpft werden soll.

App soll auch Dialekte verstehen können

"Wir möchten dem Nutzer möglichst den Service bieten, den er heute schon bei den großen Sprachen gewohnt ist", sagt die Leiterin des Witaj Sprachenzentrums, Beate Brězan. Das heißt: Der Nutzer nimmt ein Smartphone, spricht einen Satz ein, der Satz wird übersetzt vom Gerät und dem Gesprächspartner in dessen Muttersprache vorgelesen. Damit das auch schnell für die sorbischen Sprachen Realität wird, wird hier am Sprachzentrum intensiv getestet, korrigiert und hinterfragt.

Auf dem Weg zur funktionierenden App gibt es noch einige Herausforderungen, vor allem, um die Sprachen von Nutzern auch erkennen zu können. "Ich habe ja nicht nur die Dialekte, umgangssprachliche Verwischungen, sondern ich muss Kinderstimmen aufnehmen, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen, die sich räuspern, laute Stimmen, leise Stimmen, das gilt es alles abzudecken, und das ist schwer", sagt Beate Brězan. Bei der Vorlesefunktion sei das einfach, da werde die Stimme von einer Sprecherin oder einem Sprecher nachgebildet.

Es brauche eine große Menge an Daten, sagt Prof. Alexander Fraser. Der Wissenschaftler für maschinelle Sprachmodelle war an der Entwicklung der Sotra-App beteiligt. Für kleine Sprachen wie Sorbisch versucht er zusammen mit seinem Team an der TU München Modelle zu entwerfen, die auch mit weniger Daten zurechtkommen und trotzdem gute Ergebnisse liefern. Durch Projekte wie das am Witaj Sprachenzentrum werden die Communities von kleinen Sprachen animiert, mehr Sätze der jeweiligen Sprache einzusprechen und zu speichern – und für simultane Übersetzungen nutzen zu können.

Kann KI Sorbisch vor dem Aussterben retten?

Das alles wäre nicht möglich ohne Künstliche Intelligenz – denn erst Software ermöglicht es, die Worte intelligent zu verknüpfen. Kann KI also kleine Sprachen retten? "So wie mir das jetzt scheint, ja, sie kann mithelfen, die Sprachen zu retten, weil die KI inzwischen so leistungsstark ist, dass sie uns unterstützt", sagt Beate Brězan vom Sprachenzentrum in Bautzen. Und: "Wir merken, dass wir nicht alleine dastehen, sondern die großen Player wie Google und Microsoft das Sorbische schon in ihre Modelle aufgenommen haben". Damit würden auch sie dabei helfen, Sorbisch digital am Leben zu halten.

Für den Experten Alexander Fraser spielt KI nur eine Nebenrolle. "Sie wird eigentlich nicht zum Erhalt von diesen Sprachen führen", sagt er. Wichtig sei, ob die Kinder die Sprache sprechen. "Und da gibt es dann schon eine Rolle für die Technologie." Kinder seien natürlich interessiert an Übersetzungssystemen, etwa in Chatbots. Es werde in Zukunft undenkbar, etwa Aufsätze ohne ChatGPT zu schreiben. Deswegen sei es wichtig, dass Systeme wie ChatGPT ermächtigt werden, Sorbisch zu sprechen. "Wir hoffen also, dass dort die Technologie eine Rolle spielen kann", so Fraser.

Und es gibt noch eine gute Nachricht für die kleine Sprache aus der Lausitz. Es sei seit Kurzem möglich, bei YouTube auch Obersorbisch für die Untertitelung auszuwählen, erzählt der Digitalisierungsbeauftragte Daniel Sobe. Außerdem habe er Kontakt zum Meta-Konzern aufgenommen, zu dem unter anderem Facebook und WhatsApp gehören. "Sie bieten explizit Minderheitensprachen an", sagt er. Mit wenig Ressourcen seien auch Sprachmodelle für kleine Sprachen wie Sorbisch möglich. "Wir wollen ihnen zeigen, wie das geht und auch die Modelle frei zur Verfügung stellen", sagt der Sorbe.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke