Wenn das Gehirn flüstert

Wenn man das menschliche Gehirn betrachtet, schaut man auf eines der effizientesten Systeme der Natur. Milliarden Nervenzellen kommunizieren in atemberaubendem Tempo, ohne sich gegenseitig ins Wort zu fallen. Eine neue Studie aus Leipzig bringt nun Licht in ein besonders faszinierendes Detail: In der Großhirnrinde – also dort, wo Denken, Wahrnehmen und Entscheiden stattfinden – funktionieren Synapsen nicht nur schnell, sondern auch außerordentlich zuverlässig. Und das selbst dann, wenn die Voraussetzungen dafür eigentlich gar nicht ideal sind.

Was auf den ersten Blick wie ein Randdetail der Zellbiologie wirkt, könnte sich als Schlüssel zu besserem Verständnis von Hirnerkrankungen – und als Inspiration für die nächste Generation künstlicher Intelligenz erweisen.

Signalübertragung im Gehirn: Kein Strom, sondern Chemie

Die Kommunikation im Gehirn läuft an sogenannten Synapsen ab – winzigen Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen. Damit ein Signal von einer Zelle zur nächsten springt, müssen chemische Botenstoffe (Neurotransmitter) freigesetzt werden. Dieser Vorgang wird durch Kalzium-Ionen ausgelöst, die bestimmte Sensorproteine aktivieren. Nur wenn diese Aktivierung zuverlässig klappt, kann das Gehirn denken, lernen, erinnern.

Die neue Studie aus dem Carl-Ludwig-Institut der Universität Leipzig zeigt nun: In der Großhirnrinde reichen bereits extrem geringe Mengen Kalzium, um eine zuverlässige Signalübertragung auszulösen. Möglich macht das ein besonders empfindliches Sensorprotein namens Synaptotagmin 1.

Lernen für künstliche neurolanale Netzwerke

Prof. Dr. Hartmut Schmidt vor dem Carl-Ludwig-Institut für PhysiologieBildrechte: Birgit Pfeiffer | Universität Leipzig

Prof. Dr. Hartmut Schmidt vor dem Carl-Ludwig-Institut für PhysiologieBildrechte: Birgit Pfeiffer | Universität Leipzig"Die Eigenschaften von Synaptotagmin 1 scheinen dazu beizutragen, dass die von uns untersuchten kortikalen Synapsen nicht nur zuverlässiger, sondern auch plastischer sind", sagt Studienleiter Hartmut Schmidt, das sei "eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich das Gehirn innerhalb des Lebens an neue Anforderungen anpassen kann."

Die genaue Kenntnis dieser Faktoren im gesunden Gehirn legt die Basis dafür, gestörte Prozesse etwa bei Hirnerkrankungen zu erkennen und Therapieansätze zu entwickeln. "Aber auch für die Weiterentwicklung neuronaler Netzwerke in der Computerindustrie könnten diese Erkenntnisse relevant sein", sagt Schmidt.

Warum die Erkenntnisse wichtig sind

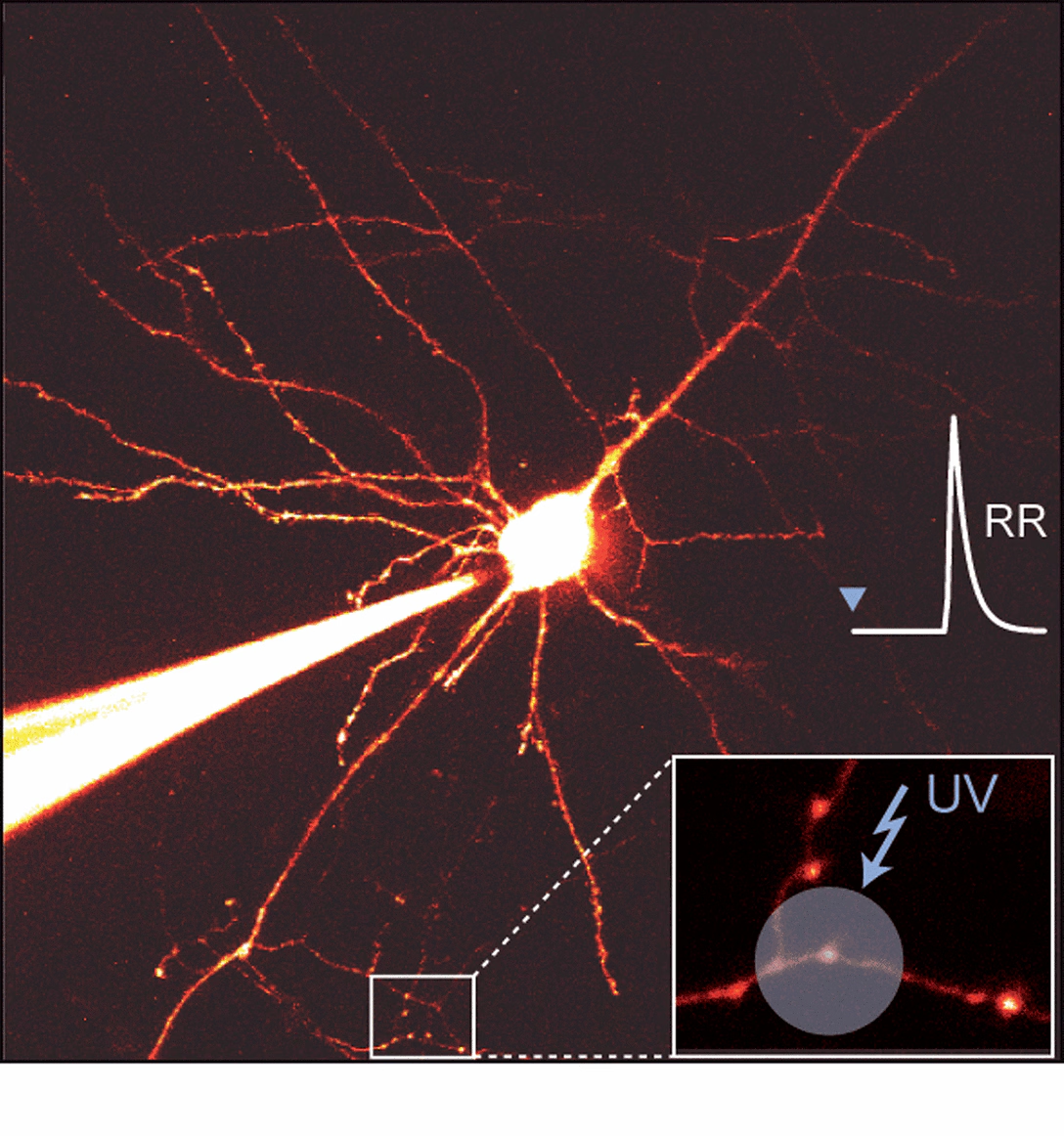

Die mikroskopische Abbildung zeigt eine Nervenzelle und vergrößert die Enden von Nervenzellfortsätzen. Mittels UV-Blitz wurde dort Kalzium freigesetzt, das die Ausschüttung des Neurotransmitters aktiviert.Bildrechte: Prof. Hartmut Schmidt | Universität Leipzig

Die mikroskopische Abbildung zeigt eine Nervenzelle und vergrößert die Enden von Nervenzellfortsätzen. Mittels UV-Blitz wurde dort Kalzium freigesetzt, das die Ausschüttung des Neurotransmitters aktiviert.Bildrechte: Prof. Hartmut Schmidt | Universität LeipzigDie Erkenntnis, dass kortikale Synapsen auch bei schwachen Signalen präzise arbeiten, ist tatsächlich ein wichtiger Mosaikstein für die Hirnforschung. Sie hilft, die feinen Unterschiede zwischen verschiedenen Hirnregionen zu begreifen – und schafft die Basis, um krankhafte Veränderungen (wie bei Alzheimer oder Epilepsie) frühzeitig zu erkennen.

Nur wer versteht, wie gesunde Kommunikation zwischen Nervenzellen funktioniert, kann gezielt eingreifen, wenn sie gestört ist. Die Leipziger Forschungsgruppe liefert hier entscheidende Grundlagen: etwa für Medikamente, die gezielt die "Empfindlichkeit" von Synapsen regulieren.

Lernen für die KI – Vorbild Gehirn

Und auch in der Computerwissenschaft schaut man immer genauer aufs Gehirn: Neuronale Netzwerke in der KI sollen möglichst effizient und lernfähig sein. Die hohe Präzision und Plastizität der Synapsen im Kortex könnte dabei als Vorbild dienen – gerade, wenn es um sparsamen Umgang mit "Energie" (Daten, Rechenleistung) geht.

Die Leipziger entwickelten für ihre Arbeit außerdem ein neues Verfahren namens "Axon Walking", mit dem sie aktive Synapsen entlang einzelner Nervenzellfortsätze aufspüren konnten – ein technologischer Fortschritt, der künftig vielen weiteren Studien zugutekommen dürfte.

Links / Studien

G. Bornschein et al. (2025): "The intracellular Ca2+ sensitivity of transmitter release in glutamatergic neocortical boutons", Science

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke