Viele Ideen in Sachsen-Anhalt, aber Fördermittel fließen langsam

Inhalt des Artikels:

- Wie viel Geld bekommt Sachsen-Anhalt für den Strukturwandel?

- Wer entscheidet, wer das Geld bekommt?

- Wie viel Geld ist bereits ausgegeben?

- Wofür wird das Geld ausgegeben?

- Wie wird sichergestellt, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird?

Wie viel Geld bekommt Sachsen-Anhalt für den Strukturwandel?

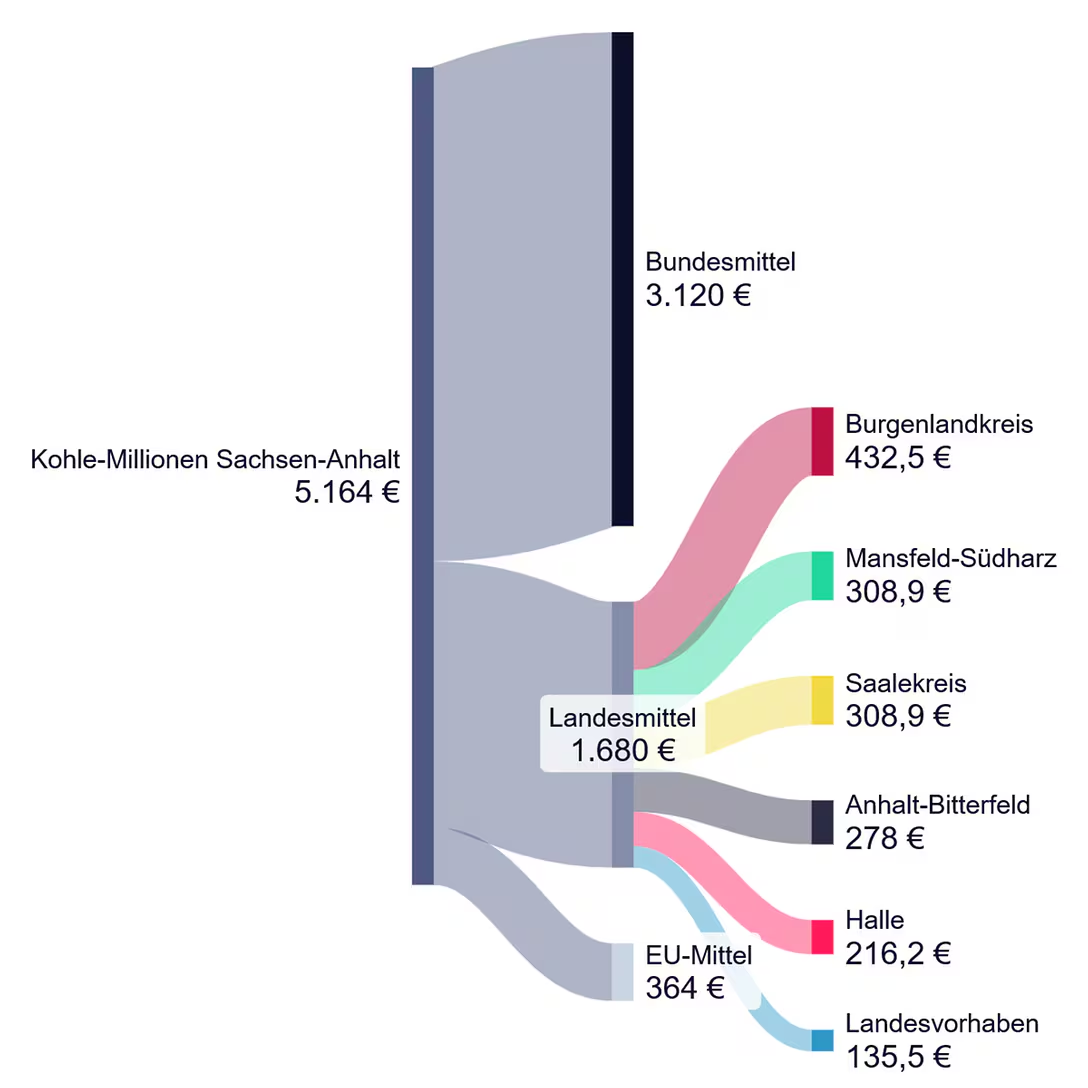

Rund 5,26 Milliarden Euro Fördermittel fließen in den sachsen-anhaltischen Teil des Mitteldeutschen Reviers. Sie stammen aus verschiedenen Förderprogrammen aus dem Bereich Strukturwandel.

Fördermittel für das Mitteldeutsche Revier in Sachsen-Anhalt in Millionen Euro (Klicken zum Vergrößern)Bildrechte: MDR Data

Fördermittel für das Mitteldeutsche Revier in Sachsen-Anhalt in Millionen Euro (Klicken zum Vergrößern)Bildrechte: MDR DataDie Fördergelder lassen sich in drei Hauptquellen aufteilen:

1. In der sogenannten 1. Säule verteilt das Land Sachsen-Anhalt Gelder an die fünf Kreise bzw. kreisefreie Stadt weiter und investiert einen Teil davon selbst. 1,68 Milliarden Euro sind hier vorgesehen. Das Geld soll in drei Förderperioden zwischen 2020 und 2038 fließen. Am meisten erhält der Burgenlandkreis, in dem im Tagebau Profen noch gebaggert wird (432,5 Millionen Euro). Es folgen Mansfeld-Südharz und der Saalekreis (jeweils 308,9 Millionen), Anhalt-Bitterfeld (278 Millionen) und Halle (216,2 Millionen).

2. Die Bundesmittel in der 2. Säule machen mit 3,12 Milliarden Euro den größten Teil der Gesamtsumme aus.

3. Zusätzlich erhält Sachsen-Anhalt Gelder aus der Europäischen Union über den sogenannten Just Transition Fund. Das EU-Programm unterstützt Regionen, die aus der Kohle aussteigen. Hier fließen 365 Millionen Euro.

Wer entscheidet, wer das Geld bekommt?

Die Landes- und Bundesmittel werden beim Bund beantragt, Aufsicht und Bewilligung laufen über das Wirtschaftsministerium. Die Förderung ist weit gefasst: Gefördert werden unter anderem Gewerbegebiete, Verkehrsprojekte, Jugendclubs, die Sanierung von Denkmälern, Digitalisierung, Forschungszentren, Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Landschaftspflege bis hin zu Personal, um den Strukturwandel zu koordinieren.

Sachsen-Anhalt hat sich für einen dezentralen Ansatz entschieden, um die Landesmittel zu verteilen. Die Kreise sollen selbst entscheiden dürfen, welche Projekte sie für sinnvoll halten.

Die Regionen melden nach Beschluss im Kreistag oder Stadtrat die ausgewählten Projekte an die Stabsstelle Strukturwandel. Das Land kann ein Veto einlegen, wenn Projekte nicht dem Bedarf entsprechen. Danach landet der Antrag bei der Bewilligungsbehörde des Bundes zur Vorabprüfung. Fällt die Vorprüfung positiv aus, kann der Antrag für das Projekt eingereicht werden.

Die Gelder sind bei den betroffenen Kommunen begehrt – mit bis zu 90 Prozent der Projektsumme liegen die Förderquoten deutlich höher als bei klassischen Fördermitteln.

Wie viel Geld ist bereits ausgegeben?

Ein Blick auf die Bundes- und Landesmittel zeigt: Von der Projektidee bis letztendlich die Bagger anrollen, kann es dauern. Laut dem Zwischenbericht des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) wurden in Sachsen-Anhalt bis Juli 2024 nur etwa fünf Prozent der Mittel ausgezahlt.

Laut dem Land ist mittlerweile der überwiegende Teil der Mittel verplant. Für die erste Förderperiode der Landesmittel bis 2026 gibt es mehr Vorabmeldungen von Projekten als im Budget vorgesehen. Allerdings werden nicht alle beim Bund angemeldeten Projekte auch umgesetzt.

Der lange Weg zur Umsetzung liegt unter anderem an der langen Planungsphase vor dem Baustart und den nötigen Ausschreibungen – insbesondere für die Großprojekte.

Wofür wird das Geld ausgegeben?

Sachsen-Anhalt plante Stand Juli 2024 laut IWH-Bericht etwa zwei Drittel seiner Landesmittel (1. Säule) für wirtschaftsnahe Infrastruktur auszugeben. Das können zum Beispiel Gewerbegebiete sein, die Gemeinden bauen oder aufwerten wollen.

Viel Geld ist zum Beispiel für die Erweiterung des Chemieparks Leuna oder eine Industriefläche bei Sangerhausen verplant. Die Landesregierung erhofft sich hochwertige Industrie – und dass die Investitionen zurück in den Haushalt fließen, wenn sich Unternehmen ansiedeln. Für die Kommunen selbst sind Gewerbesteuern eine Haupteinnahmequelle.

Deutlich weniger eingeplant waren laut Bericht in den Bereichen Forschung und Entwicklung (rund 13 Prozent), touristische Infrastruktur (9 Prozent), Infrastruktur der Daseinsvorsorge (rund 6 Prozent) und anderen Bereichen wie Umweltschutz.

Projekte in diesen Bereichen sind zum Beispiel der Neubau eines Sport- und Kulturzentrums in Köthen oder die Sanierung von Schulen in Zeitz.

Wie wird sichergestellt, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird?

Der Strukturwandel wird von einem Bundes- und einem Landesbericht begleitet. Sie sollen bewerten, wie die zahlreichen Maßnahmen wirken und Empfehlungen geben, damit die Landesregierung gegebenenfalls umsteuern kann.

Im Fall von Sachsen-Anhalt gehen beide Berichte vor allem auf den bisher starken Fokus auf die wirtschaftliche Infrastruktur und Arbeitsplätze ein.

Mirko Titze vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) hat den Bundesbericht mitgeschrieben. Er warnt davor, zu viel der Kohle-Gelder allein in zusätzliche Arbeitsplätze zu investieren – ohne das nötige Personal mitzudenken. "Eines der größten Probleme in den ehemaligen Kohlerevieren sind fehlende Fachkräfte", sagt Titze.

Mirko Titze vom IWH in Halle untersucht die Strukturwandel-Maßnahmen.Bildrechte: IWH/Thomas Victor

Mirko Titze vom IWH in Halle untersucht die Strukturwandel-Maßnahmen.Bildrechte: IWH/Thomas VictorDas durchschnittliche Alter in der Region ist hoch – insbesondere das der Beschäftigten im Braunkohlesektor. Prognosen gehen davon aus, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren weiter schrumpft. "Eine Massenarbeitslosigkeit durch den Kohleausstieg wie zur Zeit nach der Wende ist aktuell nicht zu sehen, auch wenn man sich die betroffenen Sektoren anschaut," sagt der Wirtschaftsforscher.

Stattdessen würden in der Region altersbedingt immer mehr Arbeitsplätze frei. Besonders wichtig sind laut Titze daher die Aus- und Weiterbildung sowie das Anwerben von qualifizierten Arbeitern – auch aus dem Ausland. Die Stabsstelle Strukturwandel reagiert auf die Berichte und hat angekündigt, sich mit den verbleibenden Mitteln stärker auf den Bildungsbereich und auf Schulen fokussieren zu wollen.

Ein weiteres Problem für die Wissenschaft: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer zu beurteilen, wie gut die Fördermittel wirken. Von der Projektidee bis zum Abschluss, kann es mehrere Jahre dauern. Bis Juli 2025 waren nur etwa fünf Prozent der gesamten Mittel Sachsen-Anhalts abgeflossen laut dem IWH-Bericht. Hinzu kommen Ereignisse wie die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg oder die Corona-Pandemie, die parallel beeinflussen, wie sich die Kreise weiter entwickeln.

Durch die vielen Projekte und verschiedenen Förderrichtlinien ist es schwer, den Überblick zu behalten. Auch ist die Datenlage könnte besser sein. Der Landesbericht bemängelt fehleranfällige Excel-Listen und Notwendigkeit manueller Datenübertragung zwischen Behörden. Auch das IWH setzt sich dafür ein, die datengetriebene Dokumentation zu verbessern. "Wir müssen am Ende nachvollziehen können, welche Maßnahme was gebracht hat. Welche Firmen haben sich auf einem Gewerbegebiet angesiedelt? Was bringen sanierte Denkmäler dem Tourismus?", sagt der Forscher Mirko Titze.

MDR (Leonhard Eckwert)

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke