"European Realities": Ausstellung endet mit Publikumserfolg

- Die Ausstellung "European Realites" ist am Sonntag erfolgreich beendet worden.

- Mit Werken aus der Kunstepoche der Neuen Sachlichkeit der 1920er-Jahre hatte die Ausstellung den Anspruch, Kunstgeschichte neu zu schreiben.

- Gezeigt wurde, wie sich gesellschaftliche Umbrüche auf die Kunst der 1920er-Jahre auswirkten.

Die Ausstellung "European Realities" der Chemnitzer Kunstsammlungen im Gunzenhauser-Museum ist am Sonntag nach großem Publikumsandrang zu Ende gegangen. Ca. 40.000 Besucherinnen und Besucher sahen die Schau im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres, wie die Chemnitzer Kunstsammlungen mitteilten.

Anja Richter, die Kuratorin und Direktorin des Gunzenhauser-Museums, zeigte sich bei MDR KULTUR begeistert über den Zuspruch: "Wir sind selber wahnsinnig überrascht, wie groß der Erfolg dieser Ausstellung ist." Achtzig Prozent der ausgestellten Künstler und Künstlerinnen seien für einen Großteil der Besucherinnen und Besucher Neuland gewesen.

Die Schau im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres zeigte ein breites Spektrum der Kunstströmung des Realismus im 20. Jahrhundert mit vielen seltenen Werken und Leihgaben aus europäischen Museen. Gezeigt wuden rund 300 Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus 20 Ländern. Damit widmete sich erstmals eine Ausstellung dieser Kunstepoche in größerem Umfang und setzte zugleich nicht nur auf bekannte Namen.

Die Ausstellung in Chemnitz hatte mit ihrer Auswahl der Werke den Anspruch, Kunstgeschichte neu zu schreiben. So wurden beispielsweise auch viele Werke von Künstlerinnen gezeigt. Hier: "Tenisiste" von Aleksandra Beļcova, 1927Bildrechte: VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Die Ausstellung in Chemnitz hatte mit ihrer Auswahl der Werke den Anspruch, Kunstgeschichte neu zu schreiben. So wurden beispielsweise auch viele Werke von Künstlerinnen gezeigt. Hier: "Tenisiste" von Aleksandra Beļcova, 1927Bildrechte: VG Bild-Kunst, Bonn 2025Eine richtige Entscheidung, findet Museumsdirektorin Richter. Mit einem Projekt in die Kulturhauptstadt zu gehen, das Kunstgeschichte neu schreibe, sei "genau die richtige Idee" gewesen. Darin liegt ihrer Meinung nach die Zukunft der Museumsarbeit: "dass man eben nicht nur das zeigt, was man vielleicht schon kennt, sondern eben auch mal Entdeckungen macht und besonders – und das war ja auch das Anliegen dieser Ausstellung – den Blick mal von Westeuropa auf Osteuropa wendet."

Auch die Kulturbürgermeisterin der Stadt Chemnitz, Dagmar Ruscheinsky (parteilos), äußerte sich erfreut über den Erfolg der Ausstellung. Laut Ruscheinsky läuft das Kulturhauptsadtjahr wie erhofft: "Wir werden gesehen, Chemnitz ist in aller Munde." Die Ausstellung im Museum Gunzenhauser wird abgelöst von der Ausstellung "Edvard Munch. Angst" in den Kunstsammlungen am Theaterplatz.

Ein Gemälde des bulgarischen Künstlers Kiril Tsonev aus dem Jahr 1939. Bildrechte: Svetla Georgieva

Ein Gemälde des bulgarischen Künstlers Kiril Tsonev aus dem Jahr 1939. Bildrechte: Svetla GeorgievaRückblick auf die Ausstellung: Kunst zeigt gesellschaftliche Realität

Europa in den 1920er-Jahren war von großen gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs mit Millionen Toten entstanden überall in Europa neue Demokratien, neben der Weimarer Republik auch in Polen, in den baltischen Staaten oder in Jugoslawien. Die großen Umbrüche spiegelten sich auch in der Kunst wider: So radikal wie noch nie zuvor setzte sie sich mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit auseinander. Deutlich wird das in den vielen Gesellschaftsporträts, häufig mit sozial-kritischem und politischem Einschlag wie etwa bei Otto Dix oder George Grosz.

Diese Neuordnung der Gesellschaft ist etwas, das sich in dieser Kunst in ganz Europa ausdrückt.

Doch auch Aufbruch, Neubeginn und Lebenslust werden in den Werken dieser Jahre deutlich. Die neue, realistische Kunst setzt sich bewusst von früheren Avantgarden wie dem Expressionismus oder der abstrakten Kunst ab. "Der Aufbruch in der Kunst zeigt sich in einer Abkehr von dem Althergebrachten", sagte Museumsdirektorin Anja Richter, die die Ausstellung auch kuratiert hat.

Die Realismusbewegungen in Europa hätten die Suche nach einer neuen Bildsprache gemeinsam, außerdem gebe es "Themen, die in ganz Europa auftauchen, ob das die Emanzipation der Frau ist, die eben jetzt eine neue Frisur trägt, neue Kleidung, neue Berufe übernimmt oder auch, ob es die sich verändernden Großstädte sind", so Richter. Auch sozialer Wohnungsbau oder die Arbeit in Fabriken werden Gegenstand der neuen Kunst. "Diese Neuordnung der Gesellschaft ist etwas, das sich in dieser Kunst in ganz Europa ausdrückt", betonte Richter bei MDR KULTUR.

Ein zentrales Thema der Ausstellung waren Werke von und über Frauen.Bildrechte: IMAGO / Eberhard Thonfeld

Ein zentrales Thema der Ausstellung waren Werke von und über Frauen.Bildrechte: IMAGO / Eberhard ThonfeldEmanzipation: Frauen in der Kunst

Mit den großen politischen Umbrüchen der Zwischenkriegsjahre geht auch ein neues Frauenbild einher. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft verändert sich: In der Weimarer Republik wird wie in vielen europäischen Ländern das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Sie sind berufstätig und dürfen erstmals an Staatlichen Kunstakademien studieren.

"Man kann fast sagen, es gab einen Sturm auf Kunstakademien", erläuterte Kuratorin Anja Richter. Das neue Selbstbewusstsein zeigt sich auch in den Werken von Künstlerinnen der europäischen Avantgarde, wie beispielsweise im "Selbstporträt mit rotem Schal" der kroatische Malerin Cata Dujšin-Ribarvon von 1930, das Teil der Chemnitzer Ausstellung ist.

Das "Selbstporträt mit rotem Schal" der Malerin Cata Dujšin-Ribar zeigt exemplarisch die neue Rolle von Frauen in der Gesellschaft der 1920er-Jahre. Bildrechte: Museum Gunzenhauser / Museum of Fine Arts, Split, Croatia / Robert Matić

Das "Selbstporträt mit rotem Schal" der Malerin Cata Dujšin-Ribar zeigt exemplarisch die neue Rolle von Frauen in der Gesellschaft der 1920er-Jahre. Bildrechte: Museum Gunzenhauser / Museum of Fine Arts, Split, Croatia / Robert MatićDie Perspektive von Frauen und ihre Werke zu zeigen, sei ein Ziel der Ausstellung "European Realities" gewesen, betonte Anja Richter. Eine ganze Etage im Museum Gunzenhauser widmete sich den Frauenporträts der 1920er-Jahre. Auf den Bildern waren Frauen in einer "völlig neuen Rolle dargestellt", so Richter. Nicht mehr die Mutterschaft stehe bei den Frauen im Fokus, sondern "sie gehen arbeiten, sie sind modern gekleidet, sie partizipieren am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben." Diese neuen, starken Persönlichkeiten spiegeln sich laut der Kuratorin auch in der Kunst wieder. "Das ist wirklich einzigartig für diese Epoche, weil Frauen auf einmal völlig neue Rollen übernehmen."

Das ist wirklich einzigartig für diese Epoche, weil Frauen auf einmal völlig neue Rollen übernehmen.

Gezeigt wurden in der Ausstellung aber nicht nur Frauenporträts, sondern explizit auch Werke von Künstlerinnen. Denn in der ersten und auch namensgebenden Ausstellung zur Neuen Sachlichkeit im Jahr 1925 war das nicht der Fall. In der Schau, die damals auch im König Albert Museum in Chemnitz Station machte, waren Frauen nur als Motive präsent – 100 Jahre später hat sich das geändert.

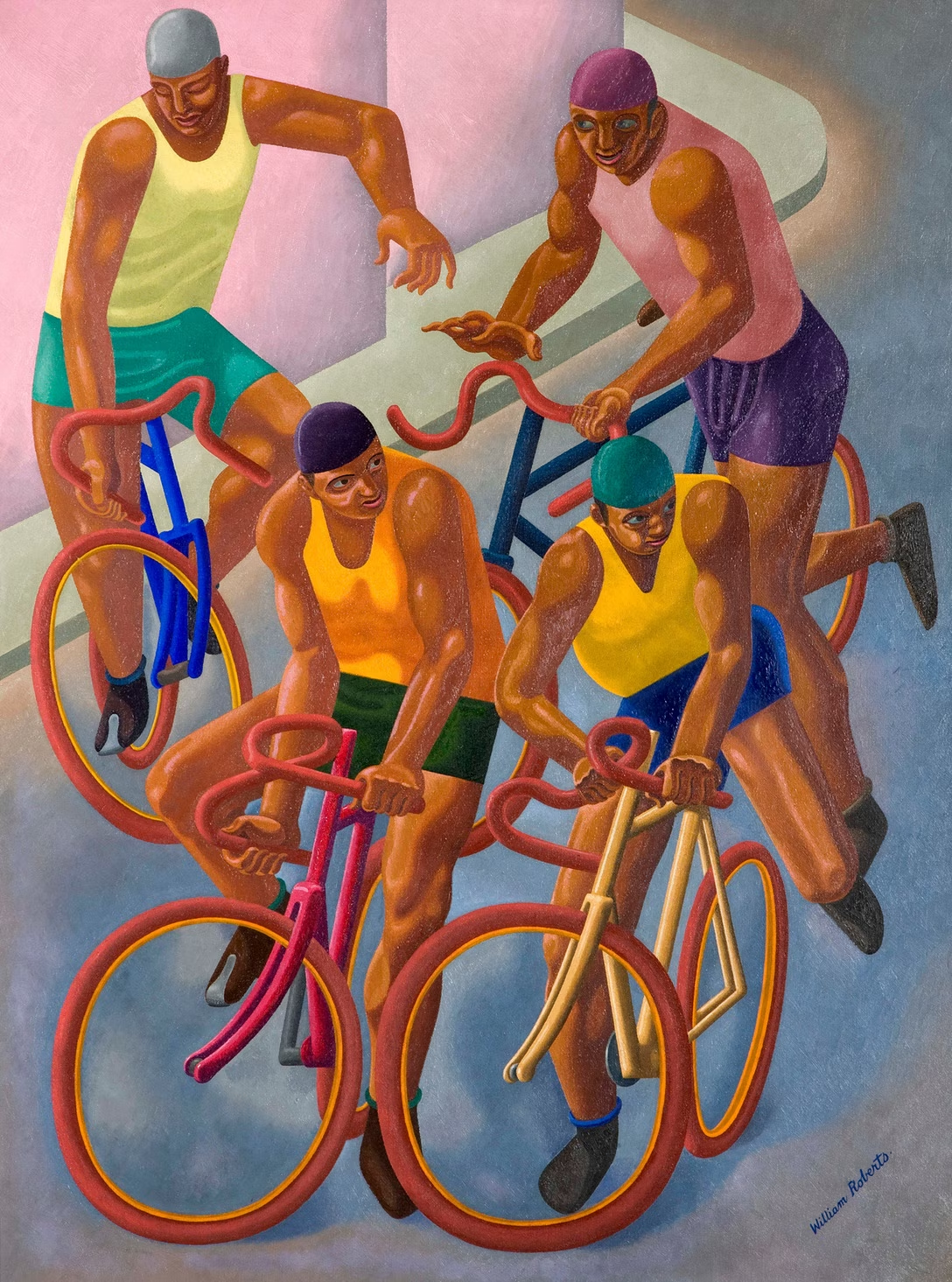

Sport und Radio im Gemälde

Ein weiteres wichtiges Motiv in der Kunst der 1920er-Jahre ist der Sport. Denn in den Zwischenkriegsjahren wurden Sportereignisse wie Radrennen, Fußballspiele oder Tennis-Matches zum Massenphänomen. Zudem ermöglichten veränderte Arbeitszeiten Freizeitvergnügungen wie sportliche Aktivitäten. Als Teil der Gegenwart wurde Sport auch erstmals zum Gegenstand der bildenden Kunst.

Der britische Maler William Roberts zeigt auf seinem Gemälde "Les Routiers" von 1931 Radfahrer. Bildrechte: Estate of John David Roberts. By permission of the

Der britische Maler William Roberts zeigt auf seinem Gemälde "Les Routiers" von 1931 Radfahrer. Bildrechte: Estate of John David Roberts. By permission of the Der Sport-Boom der 1920er-Jahre ist auch eng verknüpft mit dem Rundfunk. Sportliche Events wie die Boxkämpfe von Max Schmeling wurden von Zehntausenden vor den Radiogeräten verfolgt und das Radio so zum neuen Massenmedium der Weimarer Republik. Auch Künstler zeigen Radiohörer auf ihren Bildern.

Quellen: MDR Kultur (Andreas Höll), redaktionelle Bearbeitung: lig, hro

Angaben zur Ausstellung (zum Aufklappen):

"European Realities. Realismusbewegungen der 1920er- und 1930er Jahre in Europa"

Die Ausstellung lief vom 27. April bis 10. August 2025

Museum Gunzenhauser

Falkeplatz

09112 Chemnitz

Zur Ausstellung ist im Hirmer-Verlag ein umfassender Katalog erschienen.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke