Entscheidung über Organspende: Uniklinik Leipzig forscht mit MDRfragt-Daten zu Gründen

In der Stabsstelle Transplantationsbeauftragte des Universitätsklinikums Leipzig werden alle Prozesse rund um das Thema Organspende durch verschiedene Fachbereiche begleitet und kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuell forscht das Team dort zur Spendenbereitschaft.

Im Interview erklären die beiden Transplantationsbeauftragten Svenja Teufert und Moritz Metelmann die Motivation hinter dem Forschungsprojekt und was sie sich sich von den Ergebnissen erhoffen.

Psychologin Svenja Teufert (links im Bild) und Neurologe Moritz Metelmann (rechts im Bild) stehen im Hof der Uniklinik Leipzig.Bildrechte: MDR/ Duc Hai Le

Psychologin Svenja Teufert (links im Bild) und Neurologe Moritz Metelmann (rechts im Bild) stehen im Hof der Uniklinik Leipzig.Bildrechte: MDR/ Duc Hai LeWarum ist die Forschung zur Spendenbereitschaft für Sie so spannend?

Svenja Teufert: Die aktuelle Datenlage zeigt, dass viele Menschen der Organspende grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Deutlich weniger haben ihre Entscheidung zu einer Organspende jedoch auch dokumentiert. Uns interessiert, woran das liegt.

Wir betrachten insbesondere die Unterschiede zwischen den Gruppen, die ihre Entscheidung für oder gegen eine Organspende bereits dokumentiert haben und jenen, die dies noch nicht getan haben.

Was unterscheidet MDRfragt-Daten von Datensätzen, die sie üblicherweise vor sich haben?

Moritz Metelmann: Zum einen die große Zahl der Teilnehmenden. Über 20.000 Menschen haben an der Umfrage teilgenommen. Das ist eine Größenordnung, die klassische Studien selten erreichen. Das ist ein sehr großer Vorteil an unserer Kooperation mit MDRfragt.

Zum anderen ist die große Vielfalt der Teilnehmenden bemerkenswert. In vielen wissenschaftlichen Studien kommen nur bestimmte Bevölkerungsgruppen zu Wort, was die Ergebnisse verzerren kann. MDRfragt hingegen erreicht eine breite Bevölkerungsschicht in Mitteldeutschland. Das macht die Daten besonders wertvoll.

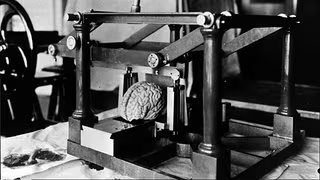

Moritz Metelmann präsentiert erste Ergebnisse der MDRfragt-Datenauswertung am 34. Jahrestagung der DTG (Deutsche Transplantationsgesellschaft e.V.) 2025 in Essen. Bildrechte: MDR/ Duc Hai Le

Moritz Metelmann präsentiert erste Ergebnisse der MDRfragt-Datenauswertung am 34. Jahrestagung der DTG (Deutsche Transplantationsgesellschaft e.V.) 2025 in Essen. Bildrechte: MDR/ Duc Hai LeÜber die MDRfragt-Befragung zum Thema Organspende:

Das Universitätsklinikum Leipzig verwendet in der Kooperation Daten aus einer MDRfragt Begragung zum Thema Organspende. Die Befragung wurde vom 30.01 - 02.02.2023 durchgeführt und lief unter dem Titel:

"Oganspende – eine schwere Entscheidung?"

Damals beteiligten sich 24.580 Menschen aus Sachsen (12.652), Sachsen-Anhalt (5.956) und Thüringen (5.972) an der Befragung.

Verteilung nach Altersgruppen:

16 bis 29 Jahre: 364 Teilnehmende

30 bis 49 Jahre: 3.648 Teilnehmende

50 bis 64 Jahre: 10.128 Teilnehmende

65+: 10.440 Teilnehmende

Verteilung nach Geschlecht:

Weiblich: 11.964 (49 Prozent)

Männlich: 12.557 (51 Prozent)

Divers: 59 (0,2 Prozent)

Die Ergebnisse können Sie hier noch einmal nachlesen.

Sie stehen kurz vor Ihrer ersten Publikation mit den MDRfragt-Daten. Können bereits erste Zwischenergebnisse Ihrer Analyse verraten?

Svenja Teufert: Wir haben untersucht, welche Gründe Menschen für ihre dokumentierte Entscheidung angeben. Unabhängig davon, ob sie sich für oder gegen eine Organspende entschieden haben. Die Befragten konnten aus fast zehn Antwortmöglichkeiten wählen. Wir haben diese anschließend in zwei Kategorien zusammengefasst: normative und emotionale Überzeugungen.

Emotionale Überzeugungen entstehen oft spontan aus den aktuellen Gefühlen heraus, während normative Haltungen sich über die Lebensgeschichte hinweg entwickeln. Sie werden langfristig geprägt. Aus psychologischer Sicht ähneln sie einer Werthaltung.

Unsere Auswertung zeigt: Personen, die normative Gründe angeben, haben ihre Entscheidung häufiger dokumentiert.

Moritz Metelmann: Das bestätigen auch andere Studien. Grundsätzliche Haltungen führen eher zu einer langfristigen Entscheidung – im Gegensatz zu kurzfristigen, emotionalen Impulsen.

Das könnte erklären, warum viele Menschen eine Organspende grundsätzlich befürworten, aber dennoch keine Entscheidung festhalten.

MDRfragt im Gespräch mit Psychologin Svenja Teufert zum Thema Organspende.Bildrechte: MDR/ Duc Hai Le

MDRfragt im Gespräch mit Psychologin Svenja Teufert zum Thema Organspende.Bildrechte: MDR/ Duc Hai LeIm nächsten Schritt befassen Sie sich mit einer systematischen Auswertung der qualitativen Daten. Es geht um die anonymisierten Kommentare der Befragten. Gibt es erste Eindrücke?

Svenja Teufert: Wir stoßen häufig auf fehlerhafte Überzeugungen wie: „Ich bin zu alt“ oder “Ich bin zu krank, meine Organe kann man nicht mehr transplantieren“.

Moritz Metelmann: Informiertheit hat einen relevanten Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Je besser jemand informiert ist, desto eher trifft er oder sie eine Entscheidung.

Svenja Teufert: Und dieser Effekt ist sogar gestaffelt. Sehr gut über Organspende informierte Menschen entscheiden sich deutlich häufiger als nur mäßig informierte Menschen. Daraus schließen wir, dass oberflächliche Informationen nicht ausreichen. Es braucht eine gründliche, nachhaltige und intensive Aufklärung.

Am 17. August starten die World Transplant Games in Dresden. Welche Bedeutung haben solche Veranstaltungen?

Moritz Metelmann: Sie lenken den Blick auf die positiven Seiten der Organspende. Ein Thema, das viele Menschen eher mit Krankheit und Tod verbinden. Die World Transplant Games zeigen hingegen, was nach einer erfolgreichen Transplantation möglich ist.

Das regt zum Nachdenken an: Wie kommt es überhaupt zur Transplantation? Und, dass diese natürlich nur möglich ist, wenn es auch Spenderinnen und Spender gibt.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke