Warum private Raumfahrt einen Weltraum-TÜV aus Leipzig braucht

Am Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung (IOM) in Leipzig steht Daniel Spemann vor einem großen Metallzylinder. Lüftung und Kompressoren in dem Labor brummen laut. Im Zylinder herrscht ein Vakuum, wie im Weltraum. Durch ein kleines Fenster sieht man einen blau schimmernden Ring in der Dunkelheit. Es ist ein Ionentriebwerk, wie es in einem Satelliten verwendet wird.

Raketentriebwerke: Nötiger Schub für den Start in den Weltraum

Denkt man an Weltraumantriebe, haben die meisten Menschen zunächst den klassischen chemischen Antrieb einer Rakete vor Augen. In der Brennkammer werden die Treibstoffe verbrannt. "Diese Verbrennungsgase werden durch die hohen Temperaturen mit einer gewissen Geschwindigkeit aus der Düse gepresst. So erzeugt man die Schubkraft", erklärt Spemann.

Chemische Antriebe können eine hohe Schubkraft erzeugen und sind deshalb alternativlos, wenn Raketen die Schwerkraft der Erde überwinden wollen, um Nutzlasten in den Weltraum zu befördern. Dort, im schwerelosen Vakuum, ist aber eine andere Antriebstechnologie effizienter: das Ionentriebwerk.

Elektrische Ionenantriebe: Weniger Schub, aber höhere Effizienz

Dabei wird in einer Plasmakammer Gas einem starken elektrischen Feld ausgesetzt. Bei dem Gas handelt es sich in der Regel um Xenon, ein Edelgas, das chemisch nicht mit anderen Substanzen reagiert. Das elektrische Feld reißt Elektronen aus den Hüllen um die Xenon-Atome. Die Gaspartikel verwandeln sich dadurch in positiv geladene Ionen.

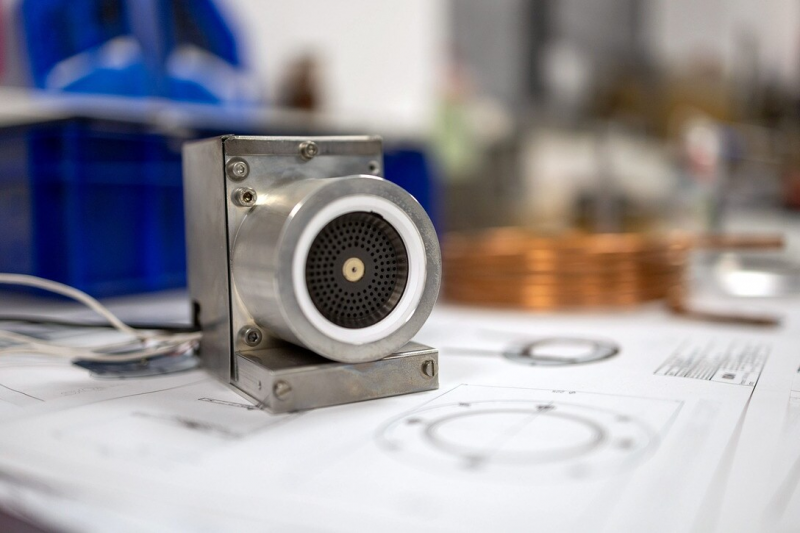

Dieser kleine silberne Würfel ist ein Ionentriebwerk, das einen Kleinsatellit antreiben könnte.Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dieser kleine silberne Würfel ist ein Ionentriebwerk, das einen Kleinsatellit antreiben könnte.Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKDiese Ionen können nun zwischen zwei elektrisch geladenen, durchlässigen Scheiben beschleunigt und aus dem Raumschiff herausgeschleudert werden. "Dann kommt hinten ein geformter Ionenstrahl raus, also Ionen, die mit hoher Geschwindigkeit austreten." Die Partikel sind wesentlich schneller als die brennenden Gase einer Rakete. Deshalb brauchen die Ionenantriebe viel weniger Treibstoffmasse als eine Rakete. Zugleich ist der Schub viel geringer. Weil die Antriebe aber so sparsam sind, können sie über sehr lange Zeiträume beschleunigen und dadurch viel höhere Endgeschwindigkeiten erreichen.

Standards für die Raumfahrt: Bauteile werden vergleichbar

In Satelliten, wie sie heute tausendfach über unseren Köpfen um die Erde kreisen, sind Ionenantriebe die Regel. Allerdings: Technische Standards gibt es dabei bisher nicht. Jede Firma baut eigene Modelle und bestimmt auch die Leistungsdaten nach eigenen Verfahren. "Die Zahl der elektrischen Antriebssysteme im Weltraum wächst stetig. Immer mehr Unternehmen springen auf den Zug auf und bieten eigene Produkte auf dem Markt an", sagt Spemann.

Daniel SpemannBildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Daniel SpemannBildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKFür kleine Start-ups, die sich Bauteile lieber einkaufen wollen, anstatt sie selbst zu entwickeln, stellt das eine Hürde dar. "Wie kann ich mir sicher sein, dass auf dem Datenblatt, das ich dann bekomme, die Werte auch richtig sind? Nach welchen Standards wurden die ermittelt? Kann ich mich darauf verlassen, dass der Antrieb im Weltraum so funktioniert, wie ich mir das vorstelle?"

Im Labor werden auch die Prüfmethoden genau durchgetestet

Solche Standards und Prüfroutinen zu entwickeln, daran arbeiten Spemann und Kollegen im Projekt Ref4EP. Gefördert wird das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Neben dem Leipziger IOM sind unter anderem die Universität Gießen und die Technische Hochschule Mittelhessen beteiligt.

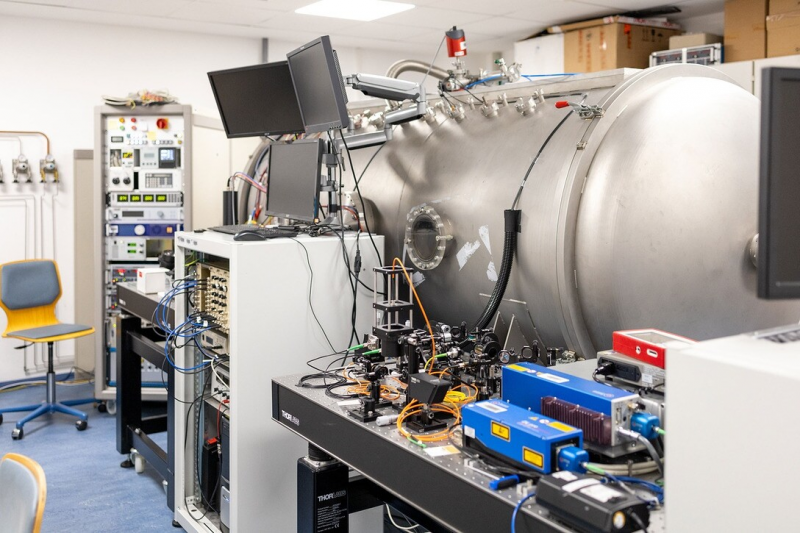

Die Vakuumkammer im Leipziger LaborBildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Vakuumkammer im Leipziger LaborBildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKIn der Vakuumkammer in Leipzig messen die Forscher unter anderem mit einem speziellen Laserspektrometer die Geschwindigkeitsprofile einzelner Ionen. Dabei treten immer wieder Effekte auf, die durch die Laborumgebung entstehen. Zum Beispiel lösen die Ionen Atome von der Wand der Vakuumkammer ab. "Solche Effekte sind hier auf der Erde kaum zu vermeiden, aber man muss sie genau kennen, um die Ergebnisse entsprechend korrigieren zu können", erklärt er.

Weltraum-TÜV: Deutschlands Beitrag zur privaten Raumfahrt?

In den kommenden drei Jahren wollen die Forscher ein Referenztriebwerk und eine standardisierte Testumgebung fertig entwickelt und die Ergebnisse veröffentlicht haben. Danach könnte daraus ein neuer europäischer Standard für die Raumfahrt (ECSS) formuliert werden. Und es könnten Prüfinstitute eingerichtet werden, die Qualitätssiegel für geprüfte Antriebe vergeben.

Das hätte für die Industrie verschiedene Vorteile. "Anbieter bekämen ein Siegel, das zeigt: Mein Antriebssystem ist nach standardisierten Verfahren geprüft. Und die Kunden wissen dann: Das ist richtig qualifiziert nach geeigneten Testmethoden, das wird funktionieren." Der TÜV für die Satellitenantriebe könnte dann einmal ein bedeutender Beitrag Deutschlands zur privaten Raumfahrt werden.

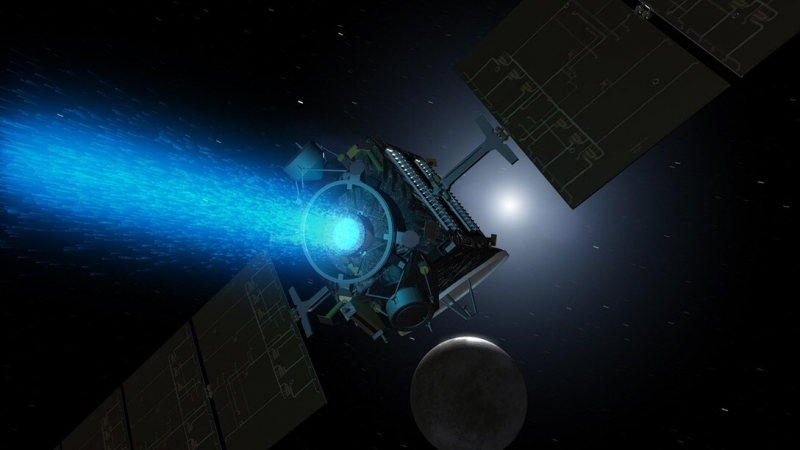

Diese künstlerische Darstellung zeigt die NASA-Raumsonde Dawn bei ihrer Ankunft am Zwergplaneten Ceres. Dawn bewegt sich mithilfe einer Technologie namens Ionenantrieb durch den Weltraum, bei der blau leuchtende Ionen aus einem Triebwerk beschleunigt werden und so die Raumsonde vorantreiben.Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Diese künstlerische Darstellung zeigt die NASA-Raumsonde Dawn bei ihrer Ankunft am Zwergplaneten Ceres. Dawn bewegt sich mithilfe einer Technologie namens Ionenantrieb durch den Weltraum, bei der blau leuchtende Ionen aus einem Triebwerk beschleunigt werden und so die Raumsonde vorantreiben.Bildrechte: NASA/JPL-CaltechLinks/Studien

- Ref4EP – First steps towards a TÜV for electric space propulsion, Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung

- Ref4EP – Erste Schritte in Richtung eines TÜVs für elektrische Raumfahrtantriebe, Technische Hochschule Mittelhessen

- Justus-Liebig-Universität Giessen: Mit elektrischen Raumfahrtantrieben sicher in den Weltraum

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke