Hamburger Volksentscheid: Besserer Klimaschutz oder größere Risiken?

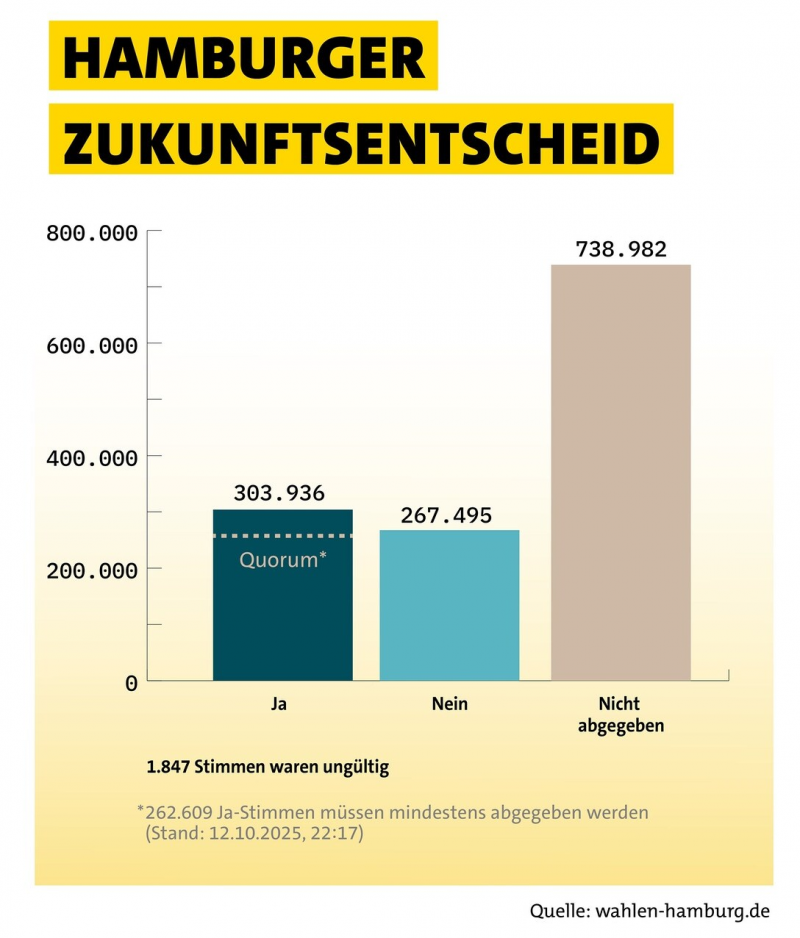

Das Ergebnis sieht erst einmal gut aus: 53,2 Prozent Zustimmung für eine Verschärfung der Hamburger Klimaziele, 46,8 Prozent dagegen. Eine Mehrheit derjenigen, die am Sonntag an die Urnen gingen, wünscht sich also einen entschiedeneren Klimaschutz. Die Stadt soll bis 2040 klimaneutral werden, in 15 Jahren also und damit fünf Jahre eher als geplant.

Luisa Neubauer, deutsche Sprecherin der Klimabewegung Fridays for Future, jubelte in sozialen Netzwerken: "Wir haben Geschichte geschrieben."

Bei näherem Hinsehen fangen allerdings die Probleme an: Nur 43,6 Prozent der insgesamt 1,3 Millionen Wahlberechtigten haben sich an der Abstimmung beteiligt. Mehr als jeder Zweite gab kein Votum ab. Befürchtet werden muss, dass die meisten dieser Nichtwähler nicht wussten, was eigentlich genau zur Abstimmung stand. Hier schlummert ein enormer Widerstand, wenn die Folgen spürbar werden.

Klimavotum mit Tücken: Mehrheit für Klimaschutz, aber geringe Wahlbeteiligung in Hamburg

Bildrechte: MDR WISSEN

Bildrechte: MDR WISSENDie konservative Tageszeitung "Die Welt" aus dem Axel-Springer-Verlag hält dem Volksentscheid das alte Argument entgegen, Hamburgs CO₂-Emissionen fielen international nicht ins Gewicht, sie trügen gerade einmal "etwa 0,001 Prozent zu den globalen CO₂-Emissionen bei". Das Argument ist insofern falsch, als Hamburg sicher eine globale Signalwirkung entfalten kann, wenn es der Metropole mit ihrem großen Industriesektor tatsächlich gelingt, klimaneutral zu werden. Mit der Nähe zum Meer ist die Stadt auch als eine der ersten betroffen, wenn die Klimaerwärmung die Polkappen schmelzen lässt und die Meeresspiegel weiter steigen. Ein effektiver Klimaschutz ist also im natürlichen Eigeninteresse der Hamburger. Doch der jetzt eingeschlagene Weg ist, wenn er denn so beschritten wird, ziemlich hart.

Ganz konkret verlangt das Ergebnis, dass Hamburg bis 2040 klimaneutral wird. Laut Volksentscheid sollen jährliche Ziele festgelegt und durch unabhängiges Monitoring überprüft werden. Bei Nichterreichen werden Sofortmaßnahmen fällig. Unter anderem soll der Verkehr in der Stadt vollständig elektrifiziert werden. Verbrenner dürfen nicht mehr nach Hamburg hinein. Der private Pkw-Verkehr soll insgesamt reduziert und verlangsamt werden: Ein Tempolimit von 30 km/h soll stadtweit gelten.

Volksentscheid fordert radikale Maßnahmen: Hamburg soll bis 2040 klimaneutral werden

Während das Tempolimit vergleichsweise unkompliziert umsetzbar ist, stellt sich schon beim regionalen Verbrenner-Aus die Frage: Was passiert mit dem Durchgangsverkehr auf den beiden Autobahnen, die das Stadtgebiet durchqueren? Ohne eine Zustimmung der Bundesregierung, in deren Zuständigkeit die Autobahnen fallen, dürften hier keine Vorgaben für E-Antriebe möglich sein.

Bildrechte: MDR WISSEN

Bildrechte: MDR WISSENNoch gravierender sind die Konsequenzen im Gebäudebereich. Überall, wo Häuser noch mit Gas- oder Ölkesseln beheizt werden, müssen diese Heizungen ausgetauscht und durch klimafreundliche Alternativen wie Wärmepumpen oder Anschlüsse ans Fernwärmenetz ersetzt werden. Der Volksentscheid verlangt zwar, dass die Kosten dafür und weitere energetische Sanierungen nicht vollumfänglich an Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden dürfen. Auch soll es Förderprogramme für Vermieter geben. Am Ende wird es ohne Mieterhöhungen aber nicht gehen, vor allem dort, wo Heizungen erst kürzlich erneuert wurden und die nun vor dem Ende ihrer Lebenszeit erneut getauscht werden müssen.

Verkehr und Gebäude im Fokus: Klimaziele stellen Stadt vor große Umsetzungsprobleme

An anderer Stelle hat Hamburg seine künftige Entwicklung eigentlich gar nicht in seinen Händen. Eine Stilllegung des Gasnetzes heißt Erdgasausstieg auch für die Industrie. Sie muss dann auf grünen Wasserstoff umstellen. Der kann bisher aber weder in ausreichender Menge noch zu wirtschaftlich konkurrenzfähigen Preisen hergestellt werden. Der sogenannte Wasserstoffhochlauf kann aber nur auf nationaler, besser noch europäischer Ebene umgesetzt werden.

Wie viele Arbeitsplätze in Hamburg bisher an der Nutzung von Erdgas hängen, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Aber als nach Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine die Lieferung günstigen russischen Pipelinegases versiegte, war die Panik in Hamburg groß. Denn anders als in Berlin wird das Gas in Hamburg nicht nur zum Heizen von Wohnungen verwendet. Die Wochenzeitung Die Zeit zitierte Ute Varrelmann vom städtischen Netzbetreiber Gasnetz Hamburg mit der Aussage: „Die Industrie verbraucht rund die Hälfte der Erdgasmenge.“

Industrie unter Druck: Gas-Aus in Hamburg erfordert Umstieg auf grünen Wasserstoff

Laut Recherche der Zeitung nutzen allein fünf Konzerne rund 25 Prozent der gesamten Gasmenge Hamburgs. „Wer diese Großverbraucher sind, gehört zu den gut gehüteten Geheimnissen der Stadt“, so das Blatt. Betroffen seien aber wahrscheinlich das Stahlwerk von Arcelor Mittal, Airbus, die Raffinerie H&R Ölwerke Schindler oder der Aluminiumhersteller Triment. Hinzu kommen Großbäckereien, der Hamburger Hafen und jede Menge kleine Gewerbebetriebe.

Wie viele Arbeitsplätze direkt von der Gasversorgung abhängen und ohne konkurrenzfähigen Wasserstoff direkt bedroht wären, ist bislang zwar nicht bekannt. Klar ist aber: Wenn die Beschäftigten dann nicht aufgefangen und in neue Jobs gebracht werden und wenn ihnen zu Hause zugleich die Mieterhöhung droht, weil das Haus energetisch saniert wird, dann ist es mit der Zustimmung zum Klimaschutz oder wenigstens der Duldung eines energischen Vorgehens schnell vorbei.

Großverbraucher betroffen: Schneller Erdgasausstieg gefährdet Hamburger Industrie

Paragraf 50, Absatz 4a der Hamburger Verfassung erlaubt der Bürgerschaft, die Bindung an das Ergebnis des Volksentscheids wieder aufzuheben. Und das wird passieren, wenn die Umsetzung nicht so gestaltet wird, dass sie für alle Hamburger tragbar ist und auch eine große Mehrheit wirklich bis zum Erreichen des Klimaziels hinter den Maßnahmen steht.

Hamburgs Landesregierung aus SPD und Grünen reagierte entsprechend verhalten auf das Ergebnis. Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, kündigte zwar an, den Beschluss umzusetzen. Trotzdem dürfe der breite klimapolitische Konsens nicht gefährdet werden, der die auch schon zuvor ambitionierte Klimastrategie getragen habe. „Denn nur mit einer breiten gesellschaftlichen Unterstützung können wir die Ziele erreichen, die wir bisher hatten, und erst recht die Ziele, die uns der Volksentscheid zusätzlich auferlegt.“

Klimaziele nur mit breiter Zustimmung erreichbar: Politik warnt vor gesellschaftlicher Spaltung

Umweltsenatorin Katharine Fegebank von den Grünen schätzt ein, dass sich in den kommenden fünf Jahren am eingeschlagenen Weg erst einmal nichts ändert. Erst ab 2030 wird das Tempo dann deutlich erhöht – wenn die Hamburger weiterhin mitmachen.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke