Illegale Suche und Handel mit Militärdevotionalien

- An Kriegsschauplätzen suchen Menschen mit Metalldetektoren nach Militärdevotionalien wie Orden und Stahlhelmen.

- Eine Archäologin kritisiert, dass die Grabräuber die Archäologiearbeit stören und Erkennungsmerkmale von Toten stehlen.

- Auf Militärtechniktreffen werden illegale Militaria gehandelt, aber unter anderem auch verbotene Flaggen.

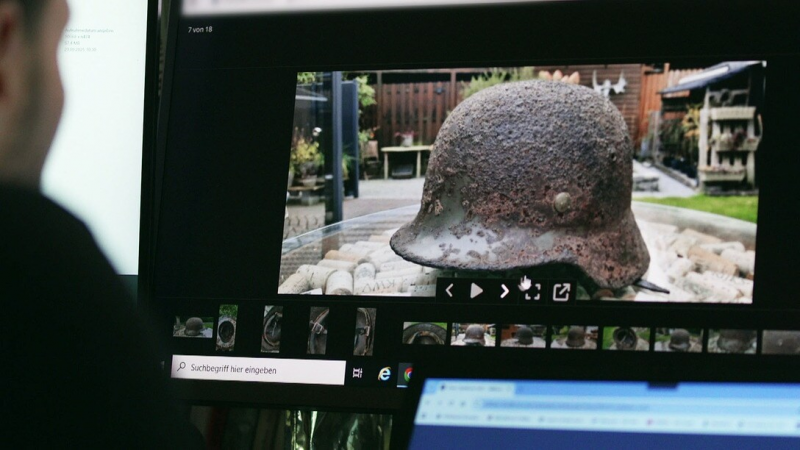

Erkennungsmarken von Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg oder Stahlhelme. Das sind einige der Gegenstände, die Menschen in der Militaria-Szene in Deutschland sammeln und verkaufen – im Internet oder auch auf Märkten. Vieles wird nach Recherchen von MDR INVESTIGATIV illegal angeboten.

Die Szene nutzt für die Suche nach Wertvollem Metalldetektoren. Doch für das sogenannte Sondeln gibt es strenge Vorschriften. Vielerorts ist es verboten. Archäologische Funde müssen den Denkmalbehörden gemeldet und vorgelegt werden. Wer Funde unterschlägt oder illegal handelt, kann sich strafbar machen.

Trotzdem ist Sondengehen eine Art Volkssport. Experten schätzen, dass Zehntausende in Deutschland illegal unterwegs sind.

Online werden diverse Militärdevotionalien zum Kauf angeboten. Bildrechte: MDR

Online werden diverse Militärdevotionalien zum Kauf angeboten. Bildrechte: MDRSuche an alten Kriegsschauplätzen

Suche mit dem Metalldetektor.Bildrechte: MDR

Suche mit dem Metalldetektor.Bildrechte: MDRIn den Wäldern von Halbe sollen nach Recherchen von MDR INVESTIGATIV viele Sammler unterwegs sein. Denn dort fanden am Ende des Zweiten Weltkrieges Kämpfe statt, die als Kesselschlacht von Halbe in die Geschichte eingegangen sind. Im April 1945 waren deutsche Truppen auf dem Rückzug, im Schlepptau viele Zivilisten. Sie wurden von der Roten Armee eingekesselt. Schätzungsweise 60.000 Menschen starben damals.

Noch immer werden hier Tausende Tote im Boden vermutet. Alles, was sie damals dabeihatten, ist für die Schatzsucher von Interesse. MDR INVESTIGATIV will mit den Militaria-Suchern in Kontakt kommen. Doch an diesem Tag ist niemand anzutreffen. Ein Hinweis führt jedoch zu einer Adresse in der Stadt Halbe. Dort soll jemand wohnen, der Kontakt zu Sondengängern hat. Um nicht aufzufliegen, filmen MDR-Reporter Albrecht Radon und sein Kameramann mit versteckter Kamera.

Sondengänger wohl als Rechtsextremist bekannt

Bei der Adresse treffen sie auf einen Mann. Der erklärt: "In Halbe ist schon fast alles abgegrast. Da sind Hunderte Sucher durch. Ich habe da auch schon gesucht." Dann präsentiert er sein Suchgerät, das er für 200 Euro zum Verkauf anbietet. Er selbst sei jetzt nicht mehr aktiv, sagt er. Die Tür seines Schuppens ist voller fragwürdiger Symbolik. Die "88" steht in der rechtsextremen Szene für "Heil Hitler". Darunter ein Aufkleber: "NS-Zone – Deutschland Multikulti, wir bleiben braun". Ganz unten prangt ein großes "SS". An der Wand hängt eine Fahne des Deutschen Kaiserreichs mit der Aufschrift "Nationaler Widerstand".

Ein Insider sagt MDR INVESTIGATIV, der Mann sei im Ort als Rechtsextremist bekannt, der Schuppen als "Wolfsschanze". Die Wolfsschanze war der Tarnname für ein militärisches Lagezentrum des Führungsstabes der deutschen Wehrmacht. In der "Wolfsschanze" in Halbe würden sich laut Insider regelmäßig Gleichgesinnte treffen.

Hausdurchsuchungen bei Sondengehern

Alles, was der Mann aus Halbe früher gefunden hat, habe er verkauft, sagt er. Zuletzt einen Anhänger für 600 Euro. Übrig sind noch ein paar Knöpfe und Münzen. "Mit den neuen Suchgeräten findet man auch Gegenstände tief im Boden", sagt er. Freunde von ihm seien gerade in dem Augenblick unterwegs in den Wäldern. Gegenüber MDR INVESTIGATIV erwähnt er, dass ihm bewusst ist, dass die Suche hier verboten ist.

Manchmal sind Ermittlungsbehörden den Sondengängern auf den Fersen. Im April 2021 führte beispielsweise die Kriminalpolizeiinspektion Zwickau Hausdurchsuchungen bei neun Personen durch. Gefunden wurden unter anderem Gürtelschnallen und Zinnfiguren aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch Waffenteile, funktionsfähige Munition, Handgranaten und Schwarzpulver konnten sichergestellt werden. Die Verfahren wurden schließlich eingestellt. Begründung der Staatsanwaltschaft: Die Beschuldigten waren noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten und kooperierten.

Unverständnis bei Bevölkerung

Der Waldfriedhof Halbe ist einer der größten Kriegsgräberstätten Deutschlands. Hier ruhen über 28.000 Opfer des Zweiten Weltkrieges – überwiegend Personen, die im Kessel von Halbe ums Leben kamen. Horst Gebel und Bärbel Hirthe, die gerade den zivilen Friedhof nebenan besuchen, berichten, dass sie hier in den Wäldern immer mal wieder illegale Militaria-Sammler beobachten.

"Ich kann es nicht verstehen, dass man sich damit noch irgendwelche Freude machen kann oder Geld scheffeln kann. Denn die verkaufen es ja sehr oft sehr teuer und machen sich irgendwie ein schönes Leben aufgrund dieser Toten", erklärt Bärbel Hirthe. Auch Horst Gebel habe kein Verständnis, sagt er.

"Das läuft konträr zur Arbeit der Archäologie"

Welchen Schaden verursachen illegale Schatzjäger? Josefine Falkenberg arbeitet im Landesamt für Archäologie in Dresden. Sie zeigt Reporter Albrecht Radon Kisten, in denen Gegenstände gefallener deutscher und sowjetischer Soldaten aufbewahrt werden. Die wurden Ende des zweiten Weltkrieges notdürftig im Waldboden verscharrt. Illegale Sondengänger hätten die Gräber entdeckt und die wertvollsten Stücke mitgenommen, erklärt Falkenberg.

Die Ärchäologin Josefine Falkenberg arbeitet am Landesamt für Archäologie in Dresden. Bildrechte: MDR

Die Ärchäologin Josefine Falkenberg arbeitet am Landesamt für Archäologie in Dresden. Bildrechte: MDRAls Archäologin kann sie zwar das Interesse an der Vergangenheit nachvollziehen, aber: "Das Ganze sich privat irgendwo hinzustellen und die Geschichte dadurch kaputt zu machen, ist etwas, das läuft konträr gegen alles, woran ich glaube und woran auch die Archäologie glaubt."

Das Ganze sich privat irgendwo hinzustellen und die Geschichte dadurch kaputt zu machen, ist etwas, das läuft konträr gegen alles, woran die Archäologie glaubt.

Hilfe bei Identifizierung von Toten

In den Wäldern der Oberlausitz trifft MDR Investigativ Joachim Kozlowski vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterwegs. Er geht legal auf die Suche nach Opfern des Zweiten Weltkriegs. Der Volksbund ist gerade dabei, einen Soldaten zu bergen. MDR INVESTIGATIV erklärt Kozlowski: "Der Tote hat diverse Ausstattungsmerkmale, die darauf schließen lassen, dass es sich hierbei definitiv um einen deutschen Soldaten handelt."

Joachim Kozlowski vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge versucht bisher unbekannt verstorbene Soldaten zu identifizieren. Bildrechte: MDR

Joachim Kozlowski vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge versucht bisher unbekannt verstorbene Soldaten zu identifizieren. Bildrechte: MDRIn der Grablage finden sich mehrere Knochen, der Schädel fehlt. Neben dem Toten liegen mehrere Gasmaskenbehälter, samt Inhalt. Auch die werden als Trophäen gehandelt, wie Sascha Uschkoreit ebenfalls vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erklärt. "Mittlerweile ist eine neue Generation von Militaria-Suchern unterwegs. Die nehmen wirklich alles mit. Alles." Ein Sondengänger hatte hier schon illegal gegraben, die Gasmasken waren ihm offensichtlich egal.

Besonders begehrt in der Szene sind Erkennungsmarken und Orden. "Für mich persönlich ist es ganz, ganz schlimm, wenn man einen toten Menschen findet, den angräbt, dem ein weiteres Mal sozusagen schändet, ihm die Würde nimmt. Es ist eine Katastrophe, so geht man nicht mit toten Menschen um", erklärt Kozlowski. Er zeigt auf weitere Stellen, an denen illegal gegraben wurde. Dort habe sich auch die Vegetation verändert.

Für mich persönlich ist es ganz, ganz schlimm, wenn man einen toten Menschen findet, den angräbt, dem ein weiteres Mal sozusagen die Würde nimmt.

Sascha Uschkoreit findet dann doch noch eine Erkennungsmarke. "Aus Zink. Also noch im optimalen Zustand. Dann kann man durchaus noch etwas lesbar machen." Der Grabräuber hat die Marke wohl übersehen. Somit besteht eine Chance, den Toten zu identifizieren. Demnächst wird er auf einer Kriegsgräberstätte beigesetzt.

Handel auf Militärtechniktreffen

Bei Veranstaltungen tauscht sich die Militaria-Szene aus und handelt auch Ware. So wie Mitte September im sächsischen Bernsdorf beim 19. Militärtechniktreffen. Wie das genau abläuft, wollte MDR INVESTIGATIV mit versteckter Kamera herausfinden. Veranstaltungsort ist ein abgelegenes Privatgelände, der Eintritt kostet 5 Euro. Hier sind militärische Fahrzeuge ausgestellt, wer will, kann auch Panzer fahren. Einige Teilnehmer sind kostümiert. Die Verkleidung eines Mannes ist an die Uniform der Waffen-SS angelehnt.

Es gibt etliche Verkaufsstände. Einen selbstgefundenen Stahlhelm bietet ein Verkäufer für 30 Euro an. Das Problem: Stahlhelme waren früher Eigentum des Deutschen Reichs und jetzt sind sie Eigentum der Bundesrepublik. Ein Verkauf könnte also strafbar sein.

An einem anderen Stand werden Reichskriegsflaggen, die in der rechtsextremen Szene beliebt sind, in allen Größen angeboten. An einem weiteren Stand gibt es eine NSDAP-Fahne zum Verkauf. Für 220 Euro. Als der Verkäufer sie öffnet, erscheint ein großes Hakenkreuz. Auch eine Fahne der Waffen-SS hat er im Angebot. Die darf der Reporter von MDR Investigativ selbst ausrollen. Alles Originale, sagt der Verkäufer. Dieser könnte sich strafbar gemacht haben, denn SS-Runen und Hakenkreuze dürfen in Deutschland nicht in der Öffentlichkeit verwendet werden.

Auch Erkennungsmarken hat er im Sortiment. Wie diese eines Soldaten der Waffen-SS. 100 Euro verlangt er dafür. Die SS-Runen sind hier mit roten Punkten abgedeckt. "Die hat ein Freund von mir mit Hilfe eines Suchgeräts gefunden. Ich garantiere für die Echtheit", erklärt der Verkäufer. Der Fundort sei ein ehemaliger Kriegsschauplatz in Brandenburg, sagt der Mann. Doch dort ist das Sondeln verboten. Außerdem sind auch Erkennungsmarken Eigentum der Bundesrepublik und gehören nicht dem Finder. Die späteren Recherchen ergeben: Die Beschaffenheit der Marke lässt auf eine Fälschung schließen. Davon seien einige im Umlauf, erfährt MDR INVESTIGATIV. Auch an anderen Ständen in Bernsdorf werden Erkennungsmarken zum Kauf angeboten.

Was sagt der Veranstalter zu mutmaßlich problematischer Ware und dem zur Schau stellen verbotener Symbolik? Schriftlich teilt er MDR Investigativ mit: "Wir als Veranstalter haben keine Kenntnis über die von Ihnen genannten Punkte." In einer Platzordnung sei klar geregelt gewesen, was erlaubt und was verboten ist. Ein Sicherheitsbeauftragter hätte die Einhaltung kontrolliert.

Räuber machen Identifizierung unmöglich

Fakt ist: Der Handel mit Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg scheint zu boomen – dabei werden aber auch immer wieder gesetzliche Vorgaben umgangen. Weil illegale Schatzsucher dabei rücksichtlos vorgehen und alles entwenden, was gefallene Soldaten identifizierbar machen könnte, bleiben einige Schicksale für immer ungeklärt. Ein Grund, warum auf dem Waldfriedhof von Halbe viele Gräber keinen Namen tragen.

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke