Gestörtes Gleichgewicht der Proteine: Wieso unser Gehirn im Alter abbaut

Zu verstehen, wie unser Gehirn altert, hilft dabei, neurodegenerative Krankheiten besser zu verstehen. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) in Jena hat einen grundlegenden Mechanismus entdeckt, der zur Alterung beiträgt und so Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson begünstigt.

Proteostase – die Balance der Eiweiße

Das Team um Alessandro Ori vom FLI, der inzwischen in San Francisco lebt und arbeitet, untersuchte die sogenannte Proteostaste in Nervenzellen – das empfindliche Gleichgewicht von Produktion, Faltung und Abbau sämtlicher Proteine in einer Zelle. "Wenn eine Zelle jung und gesund ist, befindet sich ihr Proteinensemble im Gleichgewicht", erklärt Ori.

Alessandro Ori ist einer der Autoren der neuen Studie. Er forschte am FLI zu Alter und Veränderungen im Gehirn.Bildrechte: Alessandro Ori

Alessandro Ori ist einer der Autoren der neuen Studie. Er forschte am FLI zu Alter und Veränderungen im Gehirn.Bildrechte: Alessandro Ori"Der Verlust dieser Proteostase – also der Abbau dieses Gleichgewichts – wird als ein Kennzeichen des Alterns angesehen und tritt auch bei altersbedingten neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson auf." Dieser Verlust sei ein interessanter Prozess, denn an ihm laufen Alterung und Krankheit zusammen. "Das könnte erklären, warum Altern einer der größten Risikofaktoren für diese Krankheiten ist."

Versuchsobjekt Killifisch: Das kurzlebigste Wirbeltier der Welt

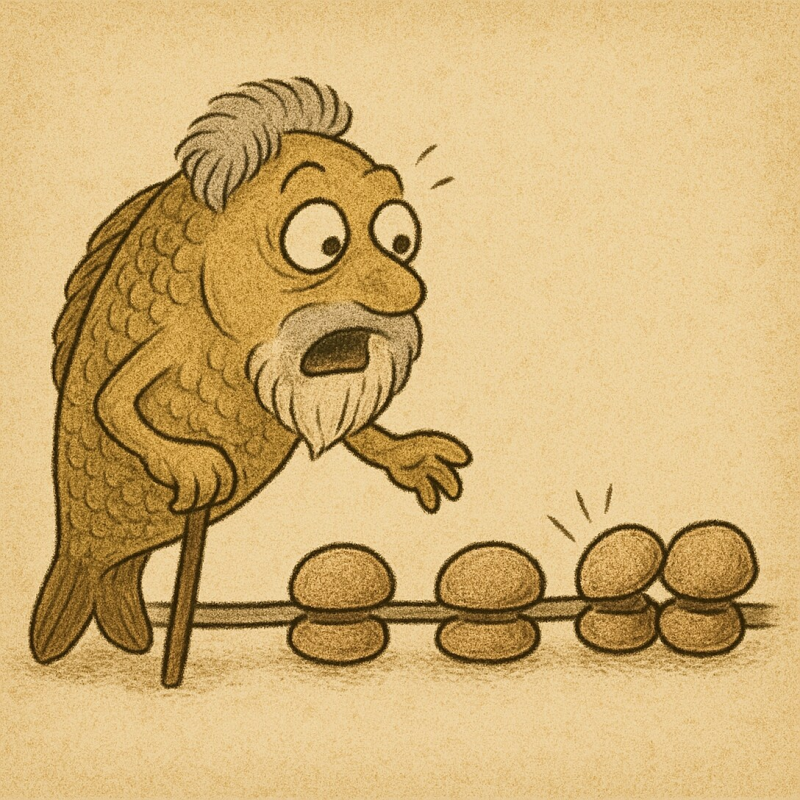

In der jetzt im renommierten Journal "Science" veröffentlichten Studie untersuchten die Wissenschaftler keine menschlichen Gehirne, sondern die eines besonderen Wirbeltiers – des Killifischs (Türkise Prachtgrundkärpfling oder Nothobranchius furzeri). Er wird nur wenige Monate alt und entwickelt dabei in kurzer Zeit typische Merkmale eines alternden menschlichen Gehirns: Proteinablagerungen, Nervenzellverlust, Entzündungen und messbare Gedächtnisdefizite.

Der Türkise Prachtgrundkärpfling, auch Killifisch genannt, ist das kurzlebigste bekannte Wirbeltier. Daher forschen Wissenschaftler an ihm zu Alterungsprozessen.Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Der Türkise Prachtgrundkärpfling, auch Killifisch genannt, ist das kurzlebigste bekannte Wirbeltier. Daher forschen Wissenschaftler an ihm zu Alterungsprozessen.Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt"Die Veränderungen, die wir im Killifisch-Gehirn sehen, entsprechen in vielen Punkten denen im Alzheimer-Gehirn", so Ori. Und nicht nur das: Es lassen sich bei den nur wenige Zentimeter langen Fischen auch Verhaltensänderungen im Alter beobachten, wie etwa Probleme bei der Orientierung oder nachlassende Gedächtnisleistung.

Lost in Translation – Fehler in der Proteinherstellung

Das Team analysierte umfassend, wie während des Alterns die Genexpression in den Killifischen reguliert wurde – vom Ablesen der Erbinformation (Transkriptom), über die Proteinherstellung durch Ribosomen (Translatom), bis hin zur tatsächlichen Zusammensetzung der gebildeten Proteine (Proteom). "Interessant wurde es, als wir Proteomdaten mit Transkriptomdaten verglichen – also den mRNA-Molekülen, die als Bauplan für die Proteinsynthese dienen. Theoretisch gilt: eine mRNA liefert ein Protein", sagt Alessandro Ori. "Aber: Im alternden Gehirn stimmt das oft nicht mehr überein – mal ändert sich das mRNA-Niveau, aber das Protein nicht – oder umgekehrt."

Proteinmangel behindert DNA-Reparatur und RNA-Verarbeitung

Frühere Forschungen hatten ähnliches bereits in anderen Spezies beobachtet. Das Team aus Jena, das von der Scuola Normale Superiore Pisa unterstützt wurde, wollte genauer wissen, wo dieser verblüffende Widerspruch entsteht. Viele der im Alter fehlenden Proteine hatten ihren Bauplan in Form von mRNA also völlig intakt vorliegen.

Doch es mangelte häufig an Proteinen mit vielen basischen Aminosäuren wie Arginin und Lysin – wichtig etwa für DNA-Reparatur oder RNA-Verarbeitung. Die These der Forscher: Schuld ist nicht eine Fehlfunktion beim Abbau der Proteine, sondern eine Störung bei der Eiweißproduktion.

Ribosomen geraten ins Stocken

Daher richteten die Wissenschaftler ihren Blick auf die "Proteinfabriken" der Zellen: die Ribosomen. Mit Hilfe von Experten aus Stanford, wo die Forschung an Ribosomen weit fortgeschritten ist, konnte das Team abschätzen, wie viele Proteine in den Zellen hergestellt wurden.

"Und als wir uns das angesehen haben, ergab plötzlich alles einen Sinn", so Ori. "Warum? Weil wir erkannt haben, dass bei den Proteinen, die im alternden Gehirn verloren gehen, die Ribosomen irgendwie ins Stocken geraten sind, sozusagen feststecken." Dieses Stottern nennen die Forscher "Stalling" – und das nahm mit zunehmendem Alter der Killifische zu.

Bei alternden Killifischen gerät die Proteinsynthese in den Ribosomen ins Stocken.Bildrechte: FLI / Kerstin Wagner; KI-generiert mit ChatGPT

Bei alternden Killifischen gerät die Proteinsynthese in den Ribosomen ins Stocken.Bildrechte: FLI / Kerstin Wagner; KI-generiert mit ChatGPTDie Fehlfunktion hat weitreichende Konsequenzen: Bestimmte Proteine werden kaum noch hergestellt, andere dagegen vermehrt, weil weniger Konkurrenz im Translationsprozess besteht. Besonders betroffen sind Mitochondrien- und Nervensystem-Proteine – zentrale Akteure für Zellenergie und neuronale Kommunikation.

Proteinsynthese reparieren könnte großer Schritt im Kampf gegen Alzheimer werden

Dass die Bildung von Proteinen in den Ribosomen nicht mehr rund läuft, ist nicht zweifelsfrei die Hauptursache für die Alterungsprozesse im Gehirn. Alessandro Ori sieht aber eine Chance: "Wahrscheinlich wirken mehrere Mechanismen zusammen. Sobald wir die Hauptursache kennen, können wir gezielt eingreifen und prüfen, ob sich dadurch Alterungsprozesse oder Demenz verlangsamen lassen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht."

Die Grundidee für eine spätere Intervention, um Alzheimer oder andere neurodegenerative Krankheiten aufzuhalten, wäre, die gestörte Funktion der Ribosomen zu reparieren. Die Proteostase etwa durch die Zugabe von fehlenden Eiweißen wiederherzustellen, sei dagegen ein fast unmögliches Unterfangen, so Ori. "Das Problem ist: Es sind Hunderte Proteine betroffen – man wüsste nicht, welche Kombination nötig wäre. Daher wollen wir lieber den 'Motor' – die Proteinsynthese in den Ribosomen – reparieren, statt nur Symptome zu flicken. Das ist wahrscheinlich effizienter."

Link zur Studie

Die Untersuchung "Altered translation elongation contributes to key hallmarks of aging in the killifish brain" ist in Science erschienen.

jar/idw

Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke